ミモロは、久しぶりに織物美術家「龍村光峯錦織工房」の講座に参加しました。ここでは、伝統の織物に関して、さまざまな角度からわかりやすく解説してくれる講座がいろいろ開催されています。

今回は、道具について学びます。

講師は、織物作家でもある龍村周さん。

さっそく工房へ。ここには、錦織のための高機が並び、その複雑な構造にミモロは、驚くばかりです。

10人ほどが参加した講座。参加料はひとり1500円で、お茶とお菓子もついています。

まずは、緯糸をわたす「杼(ひ)」英語では、シャトルをみせてもらいました。

「これ、杼にセットするの?」細かい模様の錦織。多くの色糸が使われます。

「これが杼にセットする棒だって~」

錦織には、本当に数多くの小さな道具が使われ、それはそれぞれ作る職人さんがいるのです。

数千にも及ぶといわれる縦糸。それはすべて、「おさ」と言う細かい簾のようなものの間を1本1本通っているのだそう。

竹製のおさは、竹を一定の薄さに削る技術が必要。ミモロの顔を透けて見える幅に糸が通されるのです。

「ここに糸を通すには、そうとう時間がかかるんだって~」丸1日はかかるとか。

「ここに糸を通すには、そうとう時間がかかるんだって~」丸1日はかかるとか。「これなあに?」とミモロが持っているのは細い針がねが棒に絡みついているような道具です。

「それは止める道具です」と。織りあがった織物を切って機から外すための留め金のような働きをします。「ムカデっていうんだって~。見たままのお名前だね~」

「それは止める道具です」と。織りあがった織物を切って機から外すための留め金のような働きをします。「ムカデっていうんだって~。見たままのお名前だね~」糸の具合などを微妙に調整するための錘もいろいろあります。陶器や鉄製のウェイトです。

「重たい~」と引っ張るミモロ。もうよけいなことばかりするんだから…

「これパンチ?」とミモロ。そう、作品の図案を機に伝える「もんがみ」に穴をあける道具です。

「使い込んでる~」。今やコンピューターが使われることも多くなっていますが、伝統の技法で作る錦織には、今も「もんがみ」は欠かせません。

「使い込んでる~」。今やコンピューターが使われることも多くなっていますが、伝統の技法で作る錦織には、今も「もんがみ」は欠かせません。「ものさしもセンチ単位じゃない~」。鯨尺や曲尺など、日本が昔から使っていた長さの単位で、和服などにも使われます。

「あ、糸巻きがある~」と工房で見つけた糸巻き。

「ここ回すの~」

「ここ回すの~」

細い絹糸をキレイに巻くのは、なかなか技が必要なのだそう。

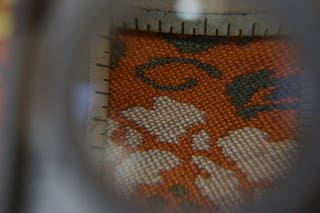

細かい模様の錦織には、拡大ルーペも欠かせない道具。

「よく見える~」

「よく見える~」

次々に見せていただく道具の数々。その数は、相当なもの。それらは、ほとんど分業で、職人さんたちが作っています。

「最近は、その道具を作ってくれる職人さんが、いなくなってしまい、今後、それらを調達するのは、ますます困難になります」と龍村さん。

それは錦織に限らず、すべての伝統工芸に共通した問題なのです。

かつて、現在いわれる伝統工芸は、「伝統」ではなく、その時代の中で、多くの人々の暮らしや趣向に求められた最先端の品だったはず。明治以降、産業化が進み、さまざまなものが、機械によって大量に作られるようになりました。

戦後、人々のライフスタイルは、いっきに西洋化され、また、価値観にも大きな変化が訪れました。

太平洋戦争で、多くの若者が尊い命を落とし、その中には、多くの職人さんたちも含まれています。後継者を失った工房も多く、今や職人さんの高齢化により、さまざまな技術は失われようとしています。

伝統工芸の品々への人々の価値の置き方は、平成世代が世の中の主流になったとき、どのようになるのか・・・。

その世代が、どれほど伝統工芸のすばらしさを思うかで、存続できるかどうかがかかっているのではと思われます。

「世界的にも、さまざまな伝統の技が失われているんですよ」と龍村さん。

たくさんの人に、伝統工芸である錦織のすばらしさを伝えたい・・・そう思う龍村さん。

これからも、さまざまな講座を開設してゆくそう。ぜひ、参加して、錦織の技の凄さを体験してみては…

講座の後、参加者のみなさんといろいろなお話を・・・「お菓子も美味しかった~」と学ぶ楽しさを感じたミモロでした。

ブログを見たら 金魚をクリックしてね ミモロより

人気ブログランキング

ミモロへのお問い合わせ・ご要望は、mimoro@piano.ocn.ne.jpまで