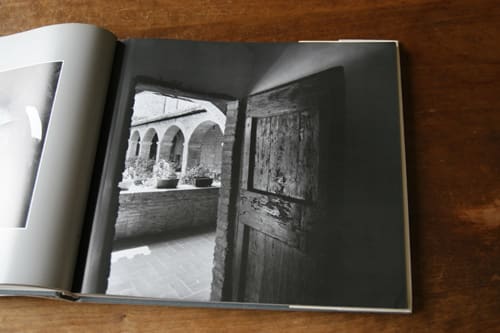

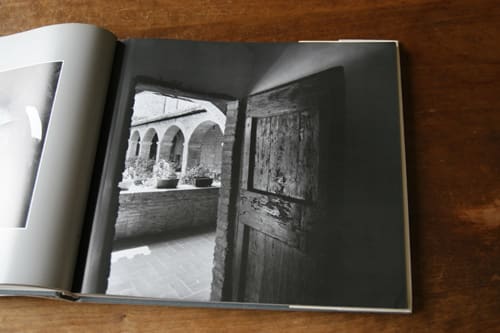

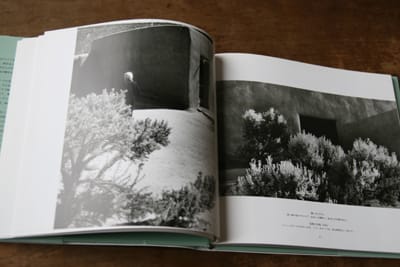

学生の頃、渋谷に行くとよく寄っていたBunkamura地下の本屋さんで、一冊の心に残る写真集に出会いました。石積みの重厚な壁、階段に沿うようにしてやってくる光。奥にはいっていくような、深遠なイメージ。モノクロームのしっとりとした画面から、慎ましやかでありながら美しい、得も言われぬ感覚をいだきました。

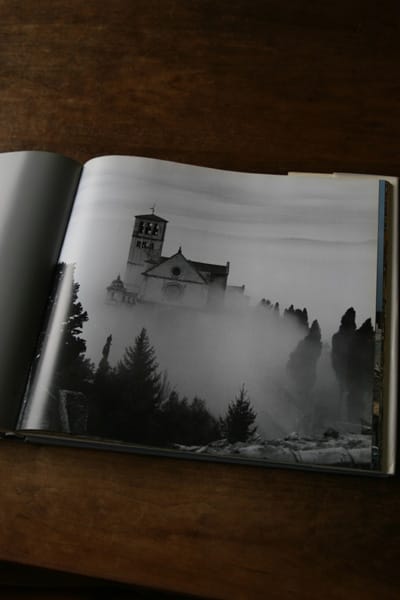

イタリアのアッシジ。そんな地名があることを、そのときに初めて知りました。自分にとって大切な本との出会いは一期一会、無理してでも手に入れておかないと後悔する。今ではそんな風に思っていますが、その大後悔のはじまりは、この写真集でした。その写真集の作者も出版社も記憶から抜け落ち、美しい写真集であったという印象だけが記憶の底の深いところに、ずっと漂ったままでした。

その後、いろいろな場面でアッシジという場所に思いを巡らせることがありました。フレスコ画への関心から、中世の画家・ジョットに興味をいだき、それはそのままアッシジの聖フランチェスコ聖堂へと知識がつながれていきました。あるいは、大好きなイタリアの画家・ジョルジョ・モランディについての解説文などを読んでいると、その禁欲的で慎ましやかな画風を貫いた画家としての生涯と、「清貧」に生きた聖フランチェスコとを結び合わせていくような解釈などがあったりしました。もっと言えば、京都に行くとよく訪れる高山寺石水院が、聖フランチェスコ聖堂と国際的な交流があったりするとのこと。高山寺の開祖・明恵上人の人生が、聖フランチェスコの人生に重ね合わされるそうです。洋の東西は違えど、ほぼ同時代の二人。偶然ではなく、歴史の必然だったのでしょうか。

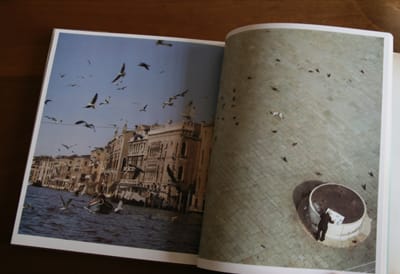

そんな風にして、僕は何かに導かれるようにしてアッシジへの思いを強めていきました。何か見たい目的物がその街にあるわけではなかったのですが、ただ漠然と、その街の雰囲気に身を置いてみたい、と思っていたのです。そして数年前のことになりますが、ついにアッシジへ行く機会を得ました。今では旅行ガイドブックに「聖地アッシジ・・・中世の雰囲気を感じよう!」みたいなノリで登場するような観光地になっているようです。思いを強めて行った分、6月の少し暑いぐらいの陽気に照らされて、山岳都市アッシジはあっけらかんとした姿で、しっとりとした陰りも何もないような印象を受けたのでした。日よけのパラソルがあちらこちらに目立つ、そう、ちょっと拍子抜けした感じにとらわれてしまったのを覚えています。

僕が幸運だったのは、その後でした。とつぜん厚い雲がさーっと現れたかと思うと、たたきつけるような雨が降り始めたのでした。ちょうど聖キアラ聖堂の前にいた僕は堂内にはいり、時間を過ごしました。ほの暗い闇。浮かび上がるフレスコ画。それらが、なんとなく残念な気持ちで疲れていた心にすうっと染み入るような感じでした。

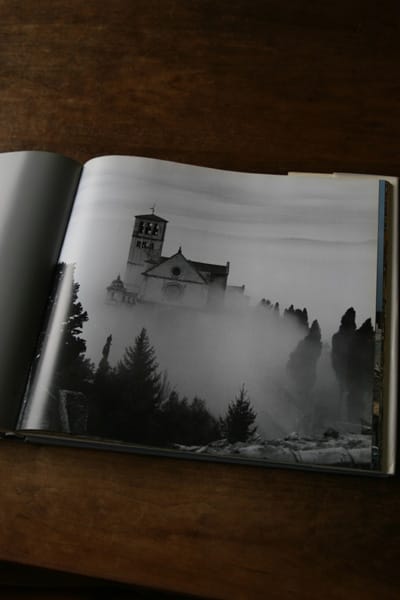

雨の気配が止み、しばらくして聖堂の外に出たとき、目の前に広がるアッシジの街並みは、別世界になっていました。浮き足だったものすべてが雨で抑制され、美しい陰りが街並みの隅々まで行き渡っていたのです。壁に積まれた石のひとつひとつが光と影を宿し、ひとつひとつが存在感を持っていました。それはまるで、目の前にある光景のその「奥」にあるものを、予感させてくれるような雰囲気でした。こじんまりとしたスケールの街中を歩き回りながら、かつて渋谷の本屋さんで見て以来、心にずっと漂っていたあの「アッシジ」の世界を、実際に垣間見ているような気分になったのです。それは僕にとって幸福な時間でした。

さらに数年後、僕は作家・須賀敦子さんのことを知りました。そのエッセイのなかで、アッシジについて書かれていることを知りました。須賀さんにとってアッシジは、かけがえのない存在だったそうです。イタリアに在住していた時分から含め何回もアッシジには足を運び、アッシジという街が、目には見えないけれど内包している何かについて、じっくりと理解をしていったようです。聖フランチェスコを慕い、自らも清貧の道を歩んだ聖キアラに、自分の思いを重ね合わせてもいたそうです。そんな須賀さんが、アッシジを撮ったある写真集について、アッシジの本質的なものを浮かび上がらせているとして絶賛しているのを見つけました。その写真集こそが、僕がかつて本屋さんで見たあの写真集、エリオ・チオル写真集「アッシジ」(岩波書店)だったのです。

「記憶」という目に見えないものについて、エッセイという短い文体のなかに濃縮し磨いていった須賀さんにとって、目の前にある姿そのものが絶対であるとは、思っていなかったのではないでしょうか。その奥にあるものをすすんで見ようとしなければ見えないものがあるし、また、そういったものを感じ取れる雰囲気がその場になければ、心眼で見ようとしても見えないことだって多いと思います。ですから、僕がアッシジに訪れた際に、一日の間に異なる「アッシジ」に遭遇したように、須賀さんにとっても、行くたびに別の趣をもつ「アッシジ」に出会っていたのかも知れません。

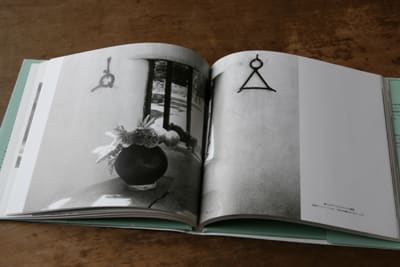

岩波書店刊のエリオ・チオル写真集「アッシジ」は、モノクロームを基調とした写真で、街並みを風景として見るというより、断片的な構図で切り取りながら、そのなかに深く沈んでいる何かを、ゆっくりと静かに浮かび上がらせてくれるような編集です。同じ写真集であっても、見るときの気分や環境によって感じ方は変わると思います。いえ、何も感じないときもあれば、すうっと染み入ってくるときもあるだろうと思います。

もう絶版になってしまっているこの写真集を、ようやく古本で手に入れました。この写真集を傍らに置き、時々取り出しては眺めるのを楽しみにしたいと思います。実際に訪れた記憶と、写真集や須賀さんの文体の記憶とともに、胸の内でゆっくりと熟成されて、僕にとっての「アッシジ」が芽生えていくのを楽しみにしたいと思うのです。