2016年11月6日(日)、朝から天気が良かったので、マイカーで「菊まつり」が開かれている平泉町の中尊寺に行ってきました。「月見坂」を登るのはイヤなので、南側の車道を登って「坂の上駐車場」(500円)に車を駐めて観てきました。何度も行っている所なので、キク(菊)の写真を撮ることに集中して、2時間ほどで帰ってきました。

国宝等を収蔵・展示している讃衡蔵の前に生えているカエデの紅葉がとても綺麗でした。

本堂の前に小菊の懸崖作りが6つ展示されていました。

コギク(小菊)キク科 キク属 Ohrysanthemum morifolium

日本にはキクの野生種が沢山あるが、栽培のキク(菊)については、中国から渡来したものであることに疑いはない。キクの祖先は中国の北部に自生するチョウセンノギクと、中部に自生するハイシマカンギクの交雑品から出発し、唐の時代には園芸品が存在したらしい。日本には奈良時代には伝えられたと考えられている。

キクの品種改良が急速に進んだのは江戸時代で、大小様々なタイプのキクの品種が生まれた。栽培ギク(家ギクとも呼ばれる。)は頭花の大きさによって、大菊、中菊、小菊の3つに分けられている。(大菊、中菊は省略)

小菊は頭花の大きさが直径9㎝未満の小形のもので、庭や畑でごく普通に育てられている。よく枝分かれして沢山花が咲くのが特性である。花形としては一重、八重、千重、丁子咲き、ポンポン咲きがあり、特異なタイプとしては伊勢菊に似た薊菊、ポンポンタイプの魚子(ななこ)菊、貝咲菊がある。

特別な栽培方法として発展したものは懸崖(けんがい)作りと盆栽作りがある。懸崖作りは、枝が長く伸びてよく枝分かれする小菊を使い、枝が垂れ下がるように仕立てる。長い逆三角形にびっしりと花をつける形と、あまり形を整えないで自然な形に垂れさせた文人作りの2つがあり、一重や丁子咲きの花形が好まれる。(中略)

切り花を主体とする営利栽培の場合は、畑植えや温室植えで、一年中生産されている。これに使われるのは実用菊と呼ばれる品種群で、中菊と小菊の中で、花形がまとまっていて育てやすく、荷造りや輸送がしやすいタイプが育成されてきた。

小菊の実用菊としては、最近スプレー菊が市場に多く出回っている。これは花形が単純でよく枝分かれし、手間をかけないで多くの花が咲くような系統と、その栽培法を指している。キクは日が短くなると花を付ける短日性の植物なので、日照時間と温度の調節によって、開花を早めたり遅らせたりして、一年中切り花生産が行われている。[山と渓谷社発行「山渓ポケット図鑑3・秋の花」より]

(上と下4つ)鮮やかな黄色の小菊の懸崖作り。

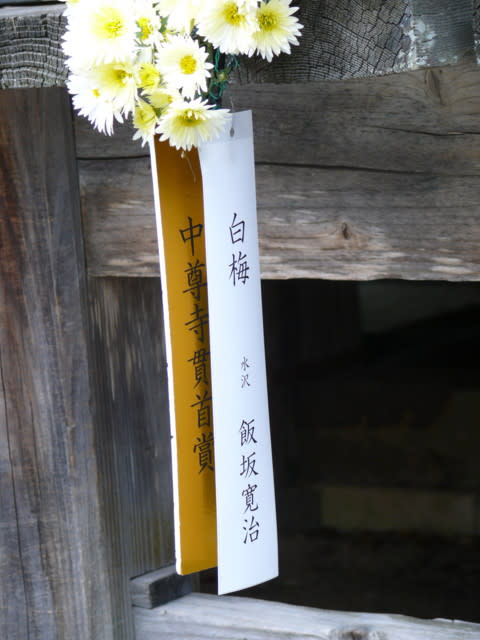

(上と下4つ)中尊寺貫首賞 白梅 水沢・飯坂寛治さんの作品。

(上と下5つ)中尊寺菊まつり協賛会会長賞 輝 水沢・須藤正弘さんの作品。

(下4つ)舌状花が白い小菊の懸崖作り。

(上と下5つ)優等 藤岡の紫苑 水沢・村上吉郎さんの作品。

(上と下4つ)鮮やかな黄色の小菊の懸崖作り。

2016年11月5日(土)、東山地域交流センター(一関市東山町長坂字町335-1)で始まった「一関市東山文化祭」を観に行ってきました。ホール発表や作品展が行われていましたが、ピアノ演奏などが行わているホールに展示してある「生花展」を写真を撮りながらじっくりと観てきました。

2016年11月5日(土)、東山地域交流センター(一関市東山町長坂字町335-1)で始まった「一関市東山文化祭」を観に行ってきました。ホール発表や作品展が行われていましたが、ピアノ演奏などが行わているホールに展示してある「生花展」を写真を撮りながらじっくりと観てきました。