日本の近代医学の祖といわれる緒方洪庵が,ドイツ人医師フーフェランドが書いた医師の心得を日本語訳したものが『扶氏医戒乃略(ふしいかいのりゃく)』である.扶氏とはフーフェランド(ベルリン大学教授1762-1836)のことで,その著書「Enchiridion Medicum」の完訳を,洪庵は「扶氏経験遺訓」として出版しているが,巻末にある医者に対する戒めを12ヵ条に要約したものが「扶氏医戒之略」である.読みなおしても,ほとんどの項目は違和感がなく,いまなお貴重な教えとなる(耳の痛いものが多く,かつ10-12の具体的なシチュエーションには驚く).その現代語訳をご紹介したい.

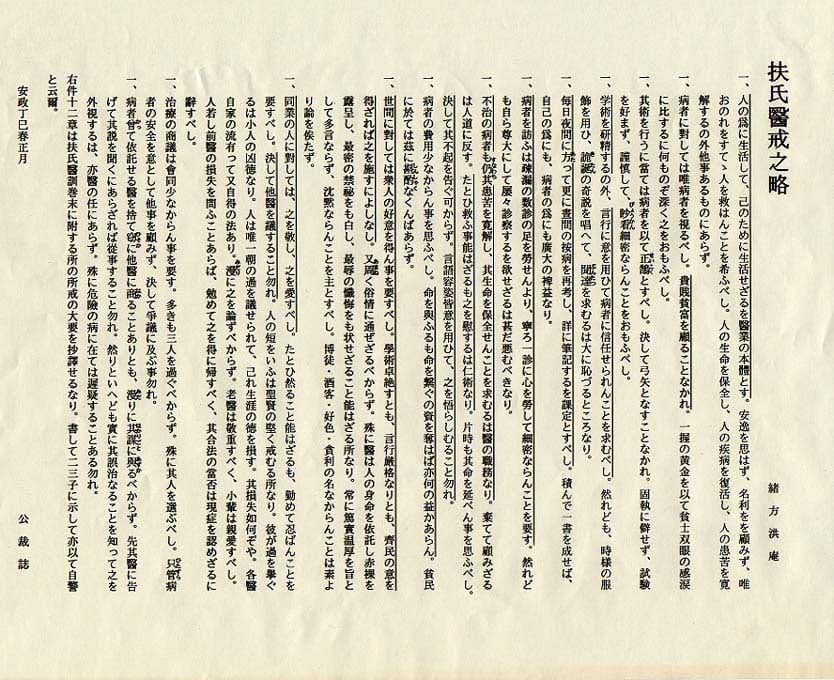

扶氏医戒乃略

緒方洪庵訳 Chrstoph Wilhelm Hufeland (1762-1836) 著

1.人のために生活して、自分のために生活しないことが医業の本当の姿である。安楽に生活することを思わず、また名声や利益を顧みることなく、ただ自分を捨てて人を救うことのみを願うべきであろう。人の生命を保ち、疾病を回復させ、苦痛を和らげる以外の何ものでもない。

2.患者を診るときはただ患者を診るのであって、決して身分や金持、貧乏を診るのであってはならない。貧しい患者の感涙と高価な金品とは比較できないだろう。医師として深くこのことを考えるべきである。

3.治療を行うにあたっては、患者が対象であり、決して道具であってはならないし、自己流にこだわることなく、また、患者を実験台にすることなく、常に謙虚に観察し、かつ細心の注意をもって治療をおこなわねばならない。

4.医学を勉強することは当然であるが、自分の言行にも注意して、患者に信頼されるようでなければならない。時流におもね、詭弁や珍奇な説を唱えて、世間に名を売るような行いは、医師として最も恥ずかしいことである。

5.毎日、夜は昼間に診た病態について考察し、詳細に記録することを日課とすべきである。これらをまとめて一つの本を作れば、自分のみならず、病人にとっても大変有益となろう。

6.患者を大ざっぱな診察で数多く診るよりも、心をこめて、細密に診ることの方が大事である。しかし、自尊心が強く、しばしば診察することを拒むようでは最悪な医者と言わざるをえない。

7.不治の病気であっても、その病苦を和らげ、その生命を保つようにすることは医師の務めである。それを放置して、顧みないことは人道に反する。たとえ救うことができなくても、患者を慰めることを仁術という。片時たりともその生命を延ばすことに務め、決して死を言ってはならないし、言葉遣い、行動によって悟らせないように気をつかうべきである。

8.医療費はできるだけ少なくすることに注意するべきである。たとえ命を救いえても生活費に困るようでは、患者のためにならない。特に貧しい人のためには、とくにこのことを考慮しなければならない。

9.世間のすべての人から好意をもってみられるよう心がける必要がある。たとえ学術が優れ、言行も厳格であっても、衆人の信用を得なければ何にもならない。ことに医者は、人の全生命をあずかり、個人の秘密さえも聞き、また最も恥ずかしいことなどを聞かねばならないことがある。したがって、医師たるものは篤実温厚を旨として多言せず、むしろ沈黙を守るようにしなければならない。賭けごと、大酒、好色、利益に欲深いというようなことは言語道断である。

10.同業のものに対しては常に誉めるべきであり、たとえ、それができないようなときでも、外交辞令に努めるべきである。決して他の医師を批判してはならない。人の短所を言うのは聖人君子のすべきことではない。他人の過ちをあげることは小人のすることであり、一つの過ちをあげて批判することは自分自身の人格を損なうことになろう。医術にはそれぞれの医師のやり方や、自分で得られた独特の方法もあろう。みだりにこれらを批判することはよくない。とくに経験の多い医師からは教示を受けるべきである。前にかかった医師の医療について尋ねられたときは、努めてその医療の良かったところを取り上げるべきである。その治療法を続けるかどうかについては、現在症状がないときは辞退した方がよい。

11.治療について相談するときは、あまり多くの人としてはいけない。多くても三人以内の方が良い。とくにその人選が重要である。ひたすら患者の安全を第一として患者を無視して言い争うことはよくない。

12.患者が先の主治医をすてて受診を求めてきたときは、先の医師に話し、了解を受けなければ診察してはいけない。しかし、その患者の治療が誤っていることがわかれば、それを放置することも、また医道に反することである。とくに、危険な病状であれば迷ってはいけない。

馬場茂明著 「聴診器」より

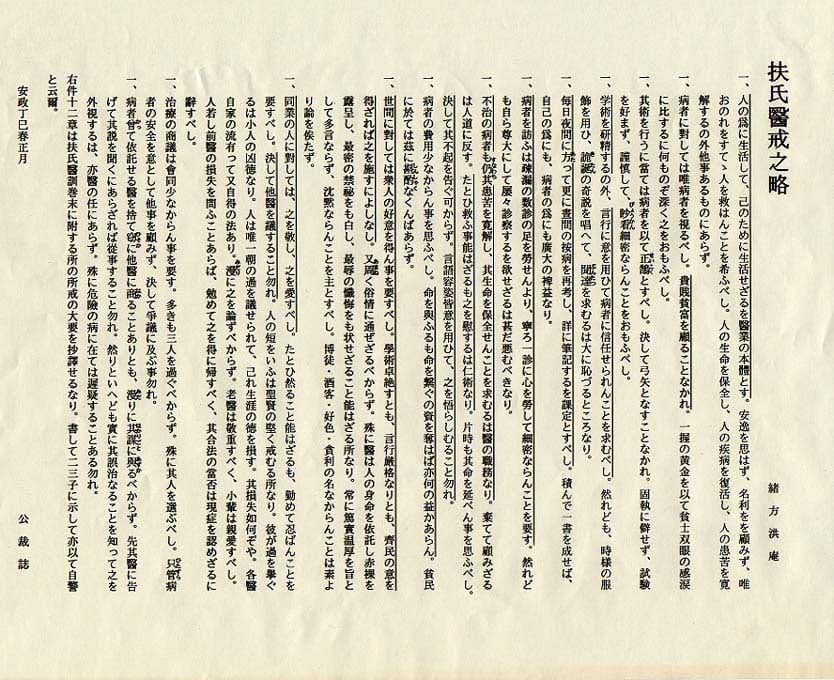

扶氏医戒乃略

緒方洪庵訳 Chrstoph Wilhelm Hufeland (1762-1836) 著

1.人のために生活して、自分のために生活しないことが医業の本当の姿である。安楽に生活することを思わず、また名声や利益を顧みることなく、ただ自分を捨てて人を救うことのみを願うべきであろう。人の生命を保ち、疾病を回復させ、苦痛を和らげる以外の何ものでもない。

2.患者を診るときはただ患者を診るのであって、決して身分や金持、貧乏を診るのであってはならない。貧しい患者の感涙と高価な金品とは比較できないだろう。医師として深くこのことを考えるべきである。

3.治療を行うにあたっては、患者が対象であり、決して道具であってはならないし、自己流にこだわることなく、また、患者を実験台にすることなく、常に謙虚に観察し、かつ細心の注意をもって治療をおこなわねばならない。

4.医学を勉強することは当然であるが、自分の言行にも注意して、患者に信頼されるようでなければならない。時流におもね、詭弁や珍奇な説を唱えて、世間に名を売るような行いは、医師として最も恥ずかしいことである。

5.毎日、夜は昼間に診た病態について考察し、詳細に記録することを日課とすべきである。これらをまとめて一つの本を作れば、自分のみならず、病人にとっても大変有益となろう。

6.患者を大ざっぱな診察で数多く診るよりも、心をこめて、細密に診ることの方が大事である。しかし、自尊心が強く、しばしば診察することを拒むようでは最悪な医者と言わざるをえない。

7.不治の病気であっても、その病苦を和らげ、その生命を保つようにすることは医師の務めである。それを放置して、顧みないことは人道に反する。たとえ救うことができなくても、患者を慰めることを仁術という。片時たりともその生命を延ばすことに務め、決して死を言ってはならないし、言葉遣い、行動によって悟らせないように気をつかうべきである。

8.医療費はできるだけ少なくすることに注意するべきである。たとえ命を救いえても生活費に困るようでは、患者のためにならない。特に貧しい人のためには、とくにこのことを考慮しなければならない。

9.世間のすべての人から好意をもってみられるよう心がける必要がある。たとえ学術が優れ、言行も厳格であっても、衆人の信用を得なければ何にもならない。ことに医者は、人の全生命をあずかり、個人の秘密さえも聞き、また最も恥ずかしいことなどを聞かねばならないことがある。したがって、医師たるものは篤実温厚を旨として多言せず、むしろ沈黙を守るようにしなければならない。賭けごと、大酒、好色、利益に欲深いというようなことは言語道断である。

10.同業のものに対しては常に誉めるべきであり、たとえ、それができないようなときでも、外交辞令に努めるべきである。決して他の医師を批判してはならない。人の短所を言うのは聖人君子のすべきことではない。他人の過ちをあげることは小人のすることであり、一つの過ちをあげて批判することは自分自身の人格を損なうことになろう。医術にはそれぞれの医師のやり方や、自分で得られた独特の方法もあろう。みだりにこれらを批判することはよくない。とくに経験の多い医師からは教示を受けるべきである。前にかかった医師の医療について尋ねられたときは、努めてその医療の良かったところを取り上げるべきである。その治療法を続けるかどうかについては、現在症状がないときは辞退した方がよい。

11.治療について相談するときは、あまり多くの人としてはいけない。多くても三人以内の方が良い。とくにその人選が重要である。ひたすら患者の安全を第一として患者を無視して言い争うことはよくない。

12.患者が先の主治医をすてて受診を求めてきたときは、先の医師に話し、了解を受けなければ診察してはいけない。しかし、その患者の治療が誤っていることがわかれば、それを放置することも、また医道に反することである。とくに、危険な病状であれば迷ってはいけない。

馬場茂明著 「聴診器」より