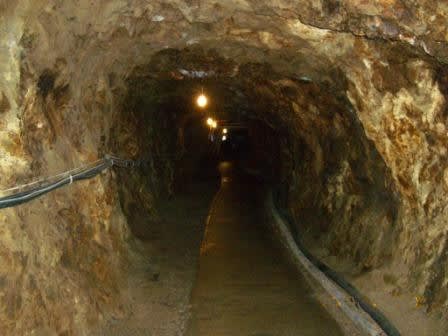

道遊坑は、明治に成って開発された近代的な坑道で、平成元年まで操業が続け

られていた。近代の鉱業遺産としての文化的価値も高く、宗太夫坑が人力により

掘り進められたのとは違い、多くの部分で機械化されていて、その対比が興味深く

面白い。

資料館から外れ少し山側に歩くと、異様な容をした小さな山が見えてくる。

「道遊の割戸」と言われるもので、国の史跡に指定されている。

これは佐渡金山発見当初からの主要鉱脈の一つで、山頂は斧で割り裂いたように

成っていて、当時の露頭掘りの跡であり、その下には大きな空洞がぽっかりと口を

あけている。明治以降に採掘が行われた跡だと言う。

「道遊の割戸」を降りると、赤い櫓が印象的な高任立杭の前に資料館がある。

機械工場の前に敷かれた幅の狭い線路に、チョコンと乗っかる様な「2トンバッテリー

トロッコ」が可愛らしい。

これでも時速12~13キロの速度で、当時の坑内で活躍していたと言う。

ここには充電設備、ターンテーブル等も残されている。

江戸末期には初めて火薬発破も行われ、明治14年には初めて削岩機が導入され

たと言う。金窄大工達が、タガネを上田箸で挟み、鎚で打ち採掘していた江戸時代

からすれば、画期的的な技術革新が行われたことに成る。

国内主要鉱山として、いち早く官営化・近代化が行われ、近代日本の模範的鉱山

と言われた場所である。(続)

伊万里の観光・ホテル口コミ情報

伊万里の観光・ホテル口コミ情報

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます