さて、そそくさと帰り支度をして、タクシーで京都駅まで行く。

運転手から、どちらから?と、聞かれて、加賀市からというと、自分は越前海岸ということで、話は電車が前より不便になったともらすと、昔は福井から京都まで9時間かかって、トンネルでは窓を閉めなくては真っ黒になりましたよ~と、昭和のど真ん中ではないね。

どうも、戦時中にお生まれになった気がする。

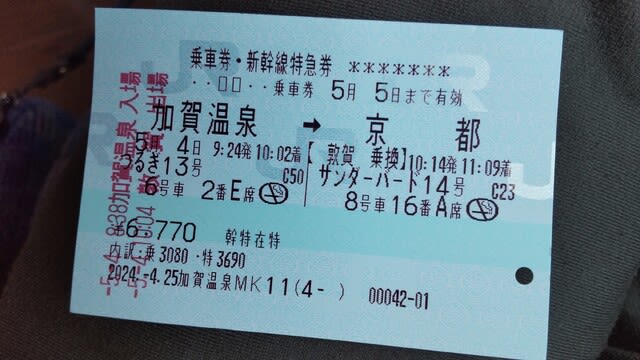

さて、娘たちにお土産でも買って、ゆっくり帰ろうかと思ったが、すぐにサンダーバードがあるので乗ることにした。

よくみると、今度は敦賀での乗り換え時間は8分しかない。

またまたエレベーターを利用しようと思ったが、アナウンスで

「エレベーターは、小さなお子様お連れの方、ご高齢の方・・ご優先で・・」とのことで、少し控えめに乗れたら乗りましょうと思ったが、ご高齢ではないと自分では思っていることに気づいた。

関西から石川県の電車は余裕があるように思えた。

ぎりぎりに切符を買っても、新幹線も特急も、弓の置ける端っこの席は空いていたからだ。

敦賀の乗り換えで、行と同様、扉が開くと前にエレベーターがあって、すっと乗れたので、今回は乗り換え4分と時短更新。

エレベーターに乗らずに、速足で歩かずにいたらどれだけかかるのかは分からないが、緊張感のある駅だ。

帰ってからニュースで、京都駅に不審なリュックが置かれていて、駅構内が閉鎖され、86,000人に影響が出たとのこと。

もたもたしていたら、危ないところだった。

さっさと帰るに越したことはない。

ちなみに、連休中の関西から北陸のサンダーバード、しらさぎの利用は減少したということだ。能登の地震の影響と「北陸応援割」の期間外となったことによるとはいうものの、東京からの客は多いというのだから、やはり乗り換えの不安ってあるかもと思う。

金額が高くなり、到着時間があまり変わらないことも要因の一つと思う。