長い間、納戸にある桐タンスの中を久しく見ていないことに気づいた。

この長雨で、一体着物はどうなっているだろう。

夫が亡くなってから、着物を着る機会も気力もなく、ここへきて弓道の講習会もないので、和ダンスを開けていなかった。

さすがに今年の長雨で不安が募り、この猛暑の中、3日かけて中を全部点検し、防虫、防カビ剤を入れ替えた。

改めて、桐のタンスの素晴らしさを認識したが、嫁いで40年以上経って、今さら気づいたことに、がーーーんときた。なんと、和ダンスの引き出しのビニルを外してなかったのだ。

21歳で嫁いで、着物をそのまま引き出しにしまって、気づかなかった。

せっかくの桐の木の良さが台無しだ。

しかし、畳紙に入れてあることも保存の知恵なのだろう。

どの着物もきれいなままだった。畳紙は汚れたらすぐに取り換えたことも良かったと思う。

娘がいるので、つい娘の分と思って買った物もある。

娘達は「おかあさんとこに、置いといて・・」と、孫のお宮参りや、お稚児さんなどの必要な時に我が家で着て、また我が家で脱いでいくのだ。親バカちゃんりんである。

しかし、娘にかこつけて何枚か買った。いずれ娘が着ればよいと・・呉服屋の口車に乗せられたのもある。

「着物は女の甲斐性ですよ・・」確かに、会社に行っていたころ、ボーナスももらったし、着物を眺めるのは楽しいし、着ていくところもあったのである。

ただ・・・ひとつ・・悔いが残るのは、教士に合格したら着たいと思って買った矢の模様が控えめに入った(よく見ないとわからない)着物と、呉服屋さんがわたしにうってつけだと取り寄せておいた矢の模様の帯。

披露しないままタンスに眠っている。

今年は合格しそうだったのになあと、コロナのせいにしているが、それでも稽古で果たして合格に値する矢がどれだけ出るかと言えば疑問である。

それと、必ず喪服は必要と持ってきたが、親が亡くなった時に着るはずが、夫の時に仕付け糸を外した。そして、父の時はコロナで家族葬だったので着物を着ないで送った。なので、娘に作った喪服も無駄になりそうな気がする。

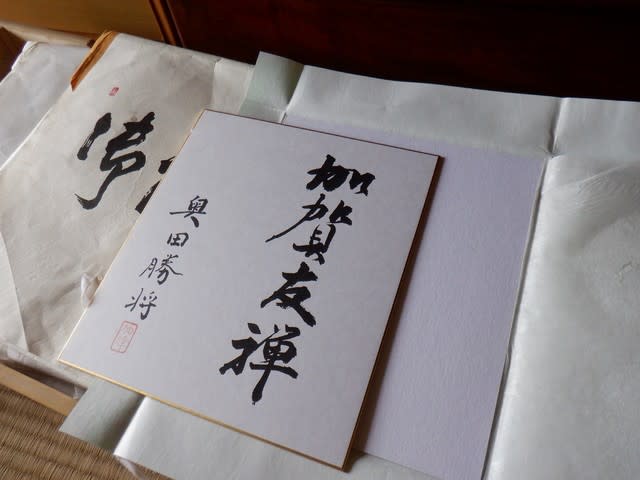

一体この色紙は何だったっけ?

世の中が変わっていく。着物を保存するのも大変だ。

婆さんが孫娘のためにと作ってくれたのもあるから大変。

桐タンス2棹になってしまった。

本当は娘が持って行ってくれるとよいのだけど。

わたしたちの年齢は、親が持たせてくれて、殆ど着なくてタンスの肥やしなどと言う。独身の時は、会社の茶道部に入ってお茶会なども行ったけど。

着物は代々譲ることが出来るものというが、着て初めて生きるのだ。

しかし、着物を着て出かける世の中ではない今日この頃。

晴れてこの着物に手を通せるようになりますよう。