図書館から借りていた 長編時代小説、平岩弓枝著 「御宿かわせみシリーズ」第34弾目の作品(第1部江戸編の最終巻)「浮かれ黄蝶」(文藝春秋)を 読み終えた。

昨年3月に読み始めた「御宿かわせみシリーズ」、およそ1年10ケ月間掛かってしまったが こんな長編小説を読み切ったこと等、物心ついた頃からこれまで、1度たりとも無かったことで 我ながら 驚きもし、感動しているところだ。

35巻目からは 「新御宿かわせみシリーズ」(第2部明治編)となり 現在41巻まで有るようで 乗り掛かった船、最後まで読んでみたいものだと思っているところだ。とにかく長い小説であるが 各巻とも ほぼ1話完結、連作短篇構成になっているため、記憶力の無い爺さんでも 比較的読み進め易く、次々と場面が変わり、飽きない小説だという気がしている。

本書には 表題の「浮かれ黄蝶」の他、「捨てられた娘」、「清水屋の人々」、「猫と小判」、「わいわい天王の事件」、「二人伊三郎」、「さんさ時雨」、「公孫樹の黄ばむ頃」の連作短編8篇が収録されている。

「浮かれ黄蝶」

かって 「御宿かわせみシリーズ」の序盤では 若き 神林東吾、畝源三郎、庄司るいの青春ドラマ的な物語が多かったが 時が流れ それぞれの子供達が成長し、神林麻太郎、畝源太郎、麻生花代、やや幼い神林千春等が 次第に 物語の表舞台に活躍するようになる。

新内語りの鶴賀喜久太夫の娘、売れっ子芸者菊丸の妹、お蝶(15歳)が 麻生麻太郎に魅かれ接近するところから物語が始まっている。実父である東吾の若い頃をコピーするようなモテる男になりつつ有るということか。源太郎、千春も成長、特に 勘の働きが鋭い花代は 事件解決の糸口まで言い当てる。幕末から明治へ どんな人生を辿るのだろうか、興味深々となってくる。

「捨てられた娘」

西丸御留守居役を退いた麻生源右衛門は悠々自適な日々を過ごしているが 子供を集めて無心に戯れる子供達を眺め、一緒になって遊ぶことを楽しみにしている。麻生家の雛祭りに集まったのは、神林麻太郎、畝源太郎、お千代兄妹、東吾るいの娘千春、それに 孫の麻生小太郎,花代が招いた友達等 十数人。花代達は 英語狂言等で盛り上がるが、旗本でも最下位、貧しい小林家の娘小林喜久江が招かれていることを、東吾が気にする。喜久江の父親小林参次郎、弟甲太郎失踪事件?、おたね、嶋次郎、吉野群蔵、定之助、・・・、

友達である喜久江のために活躍する花代。畝源三郎もしっかり探索、麻生源右衛門も尽力、痛ましい結果に終わったが喜久江は・・・・、

「清水屋の人々」

向島鯉料理屋清水屋の若内儀おきよに対する姑おもとの嫁いびり問題。おもとの夫清兵衛は 若夫婦清七、おきよに頭上がらず、女房おもとを押さえられず。おきよ、おもと、るい共 茶の湯師匠寂々斎楓月の弟子、楓月に懇願されて るいは清水屋へ。るいが立ちはだかる。「なりません」、凛とした声が清兵衛へ叩きつけられた。悪鬼と化した男に対し一歩も退かないという気迫が 小柄で華奢なるいを百戦錬磨の武芸者に見せる。元鬼同心と言われた庄司源右衛門の娘るいが久々に見せた痛快場面。

「猫と小判」

東吾は 飯倉の岡っ引き仙五郎から 老舗菓子屋「花庵」仙右衛門の母親お芳(80歳)がボケてしまって なんでもかんでも投げ捨て困っているという話を聞く。「猫が小判を拾ってきた?」、小判10両が入った袋を拾ったお杉婆さんが殺された。真相究明、謎解き、開始。飯倉の菓子屋千成屋喜三郎、おさき(喜三郎の妹・仙右衛門の妻)

「わいわい天王の事件」

漁舟の中で猿田彦の面をつけた伝吉が殺された。一方で 東吾は懇意の利倉屋の船乗り新助と出会い「かわせみ」に連れてくる。新助と伝吉が・・・、真相探求、謎解き開始。西国屋重右衛門、後妻おかの、異腹兄弟、重太郎、重兵衛、28年前に重太郎が殺さた事件、元同心庄司源右衛門の下で働いていた「かわせみ」の老番頭嘉助の記憶は?。西国屋の助九郎?、新吉の母親おきぬ?、実は 新助は 西国屋重太郎の忘れ形見だった?。

「二人伊三郎」

8月1日は 江戸幕府始祖徳川家康入国を記念して八朔御祝儀の行事が有り、将軍、御三家、御三卿、老中、若年寄、諸大名が白帷子麻裃着用し、総登城する。

生家を探して町中をうろつく不審な男伊三郎を神田の岡っ引き権七が、近江屋の稲荷社に連れてきたが 実は 本所界隈の空き巣、置き引き犯の常次で、見張っていた長助がひっ捕らえた。一方で 大阪船問屋住吉屋久兵衛の紹介客、北方屋甚兵衛がお共伊三郎と「かわせみ」に宿泊、東吾が 同じ船乗り同士という気持ちで 岩吉、航吉父子を引き合わせると、「こりゃ懐しい。お前さん勘吉っつぁんじゃねいか」?、

「さんさ時雨」

暴風雨の中、南町奉行所定廻り同心畝源三郎と小者甚七が 数寄屋橋の奉行所に戻る途中、洲崎の弁天社の社殿の前で濡れ鼠の有様で、さんさ時雨を歌っていた女を見かける。仙台の乾物問屋松島屋本店の娘お冬、姉のお奈津は 何故江戸に?、乾物問屋松島屋江戸店の長太郎とは?、お冬、お奈津は 弟は春之助の仇打ちに?、花代、小太郎が走ってきて東吾に告げる。「采女ケ原で 女二人が胡乱な男共に取り囲まれています。麻太郎兄上と源太郎どのが行きました」、東吾が地を蹴ってかけつける。「さすが 伊達候のお膝元だな」、

弁財天で待っていたのは麻太郎と源太郎と花代、「では 三人で歌います」、「さんさ時雨か、萱野の雨か、音もせで来て、濡れかかる・・・」、源三郎がそっと言った。「なかなか大したものでしょう」、東吾「親馬鹿が・・・」

「公孫樹の黄ばむ頃」

東吾の留守中に、行徳の先、市川の八幡の法林寺の住職から、旅籠「かわせみ」の女将るいは 実父庄司源右衛の母親お松(るいの祖母)の生家千本家の法事の知らせを受けたため 老番頭嘉助、女中頭お吉の心配をよそに 女中お晴を伴って出掛けることになった。列席者はるいだけ、祖父の庄司佐兵衛は 名主、豪農だったが 老僧明澄から 祖母お松の生家千本家は絶えてしまったことを告げられる。宿泊先「市川屋」の老婆おきよ、千本家にいた娘おむらと再会。父親源右衛門が話してくれなかった37年前の事件、事実を知るが、「おむらさん、あなたのお胸の中はよくわかります。でも あなたに出来ることは過去に捕らわれ、悩み苦しむことではありません・・・・」るいにしがみつくようにしておむらは泣いた。

「御宿かわせみシリーズ」最終篇なので 神林東吾、畝源三郎、麻生宗太郎、神林通之進、長助、嘉助、お吉等々、主だった人物がずらり登場し、旅籠「かわせみ」がにぎやかに盛り上がる篇かなと思いきや 意外や意外、るいの一人舞台、しんみりした雰囲気で幕を閉じている。

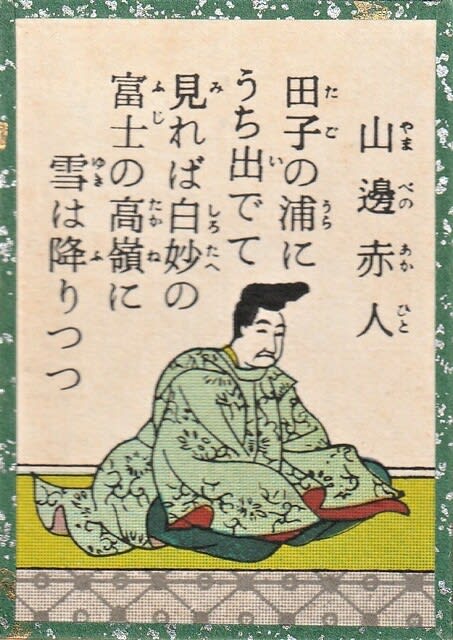

(ネットから拝借画像)

次巻35巻からは 「新御宿かわせみシリーズ」(第2部明治篇)になる。

時代は 江戸から明治へ、激動の時代に るいはじめ、東吾、源三郎、麻太郎、源太郎、花代、千春 等々、それぞれが どんな生き方をしていくのだろうか、

引き続いて 読み進めたいと思っているところだ。