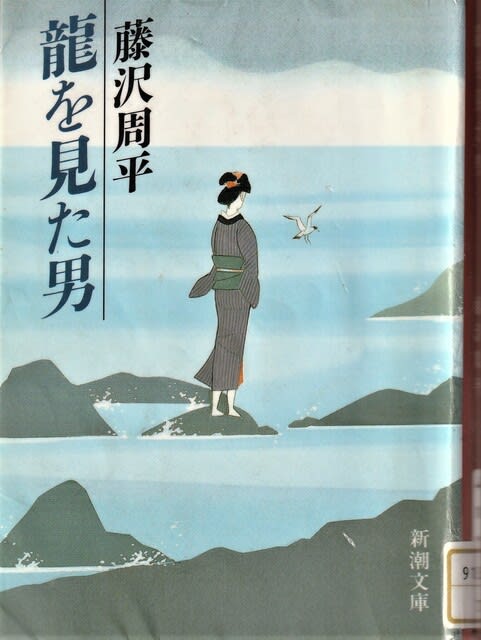

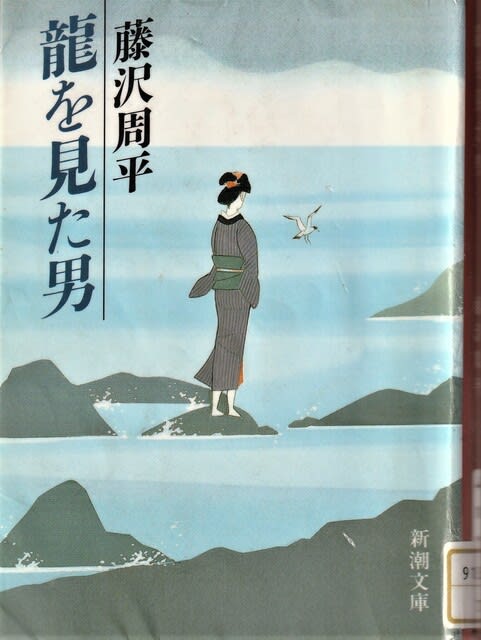

図書館から借りていた、藤沢周平著、「龍を見た男」(新潮文庫)を、読み終えた。本書は、表題の「龍を見た男」の他、「帰って来た女」、「おつぎ」、「逃走」、「弾む声」、「女下駄」、「遠い別れ」、「失踪」、「切腹」の9篇が収録された短編時代小説集だ。いずれも、市井の人々の仕合せと喜怒哀楽を描き、情景描写も細やかな、藤沢周平ならではの傑作である。

読んでも読んでも、そのそばから忘れてしまう爺さん、

読んだことの有る本を、うっかりまた借りてくるような失態を繰り返さないためにも

その都度、備忘録としてブログに書き留め置くことにしている

(ネットから拝借イラスト)

藤沢周平著 「龍を見た男」

主な登場人物とあらすじ

「帰って来た女」

藤次郎(錺師、30歳)、おなみ(藤次郎の女房)、庄太(藤次郎の一人息子、16歳)、おきぬ(藤次郎の妹、27歳)、今日屋善兵衛(小間物問屋)、長吉(錺師・藤次郎のライバル)、鶴助(ゴロつき)、音吉(藤次郎子飼いの職人、30歳、唖)

藤次郎の反対を押し切って鶴助と駆け落ちした妹おきぬ、鶴助がおきぬが病気だと言ってきた。躊躇する藤次郎の背中を押したのは子飼いの職人音吉、「喧嘩なんか出来ない人なのに、あたしのためにこんなにされて・・・」、おきぬは音吉にあわせてゆっくり足をはこびながらうめくような声ですすり泣いた。

「おつぎ」

戸倉屋三之助(畳表問屋)、おしげ(三之助の母親)、おつぎ(三之助の幼馴染み、万蔵の孫娘)、おてる(亀甲屋の娘)、美濃屋政吉(畳表問屋)、喜兵衛(戸倉屋の番頭)

死んだ父親弥助が残した借財でにっちもさっちもいかない三之助に 残金200両有る亀甲屋の娘おてるとの縁談が進んでいたが、幼馴染みのおつぎと出会った三之助は・・・、

「龍を見た男」(表題作)

源四郎(油戸の漁師、35歳)、寅蔵(源四郎の甥、17歳)、おりく(源四郎の女房)、おはつ(女郎)、

源四郎は 一人前の漁師にするため預かっていた姉の子、寅蔵を思いも掛けない海流渦で亡くしてしまう。おりくからすすめられ龍神を祀っている善宝寺詣をする。全く信じない源四郎だったが・・・「助けてくれ。龍神さま」・・・、東北弁満載の物語。

「逃走」

銀助(小間物屋を装う盗っ人)、権三郎(岡っ引き、まむしの権三)、おとら(大工の女房)、赤ん坊、

不憫な赤ん坊を連れ出した銀助、「おめえの行き先が見つかったぜ」・・・、銀助がにやにや笑った。

銀助、権三郎のキャラクター、コミカルな展開、愉快なストーリー。

「弾む声」

矢野助左衛門(元小普請奉行所吟味役、隠居)、満尾(助左衛門の女房)、矢野市之丞(助左衛門の嫡男、家督継ぎ矢野家当主)、淑乃(市之丞の妻)、おきみ(水茶屋小間使)、

息子市之丞と仲違いし隠居所で暮らす初老の助左衛門と満尾が思わず顔を見合わせ微笑んだのは、隣家経師屋の娘おせきを呼ぶ「おせーきちゃん」という甲高い弾んだ声だった。声の主はおきみ、その声が聞こえなくなり・・・、その分けは おきみの家は一家離散、おきみは水茶屋の小間使いに・・・、そして、

「女下駄」

清兵衛(下駄職人、42歳)、お仲(清兵衛の女房、36歳)、長次郎(松前屋の手代)、新蔵(お仲の弟、川越の真綿屋奉公人)

清兵衛は 松前屋の手代長次郎から お仲が若い男と歩いていたと告げられ、疑心暗鬼に陥る。隠し事はよくないね。どんな小さいことでも・・・、一番先に出来た下駄、お前に・・。「何か、焦げてんじゃないのか?」「あ、いけない」

「遠い別れ」

鹿野屋新太郎(老舗糸問屋)、おこま(新太郎の女房)、弥左衛門(金貸し業)、万蔵(弥左衛門の使用人)、おぬい(真綿問屋三ツ輪屋の女房)

弥左衛門から10日間の返済猶予されたが、元の借金100両が高金利で500両の借金となっており返済は不可能。焦っている新太郎が出会ったのは かって新太郎が捨てた女おぬい。大店の女将になっていたおぬいから 借金整理を手伝うことを持ちかけられたが、新太郎の最後に選択したのは・・・。

「失踪」

常磐屋徳蔵(呉服屋、40歳)、おとし(徳蔵の女房)、芳平(耄碌した徳蔵の父親、67歳)、

徳蔵、おとしは小さな呉服屋を営んでいたが 同居父親芳平が完全に耄碌して徘徊する等困り果てていた。ある日芳平が居なくなり、これを小悪党が拐かし、身代金百両要求してきたが、徳蔵は辛抱強く・・・

なんともユーモラスなストーリー。

「切腹」

丹羽助太夫(元外回り普請組、隠居、57歳)、以久(助太夫の女房)、丹羽吉之丞(助太夫の嫡男、丹羽家当主)、榊甚左衛門(かって不伝流杉山道場では助太夫と龍虎と称されていた人物、切腹)、服部平助(助太夫の隠居所の隣家、勘定組)、中根与次兵衛(大目付)、村松金吾(小姓組)、安斎六兵衛(執政、家老)、能登屋(政商)、

甚左衛門が不正を働くはずは無い、何か裏が有るに違いないと確信する助太夫は 調べ回り、核心に迫るが 刺客に襲われる。市井物ではなく 藤沢周平お得意の小藩の下級武士物に近い作品。