当地、今日も、やや雲が多かったものの晴天、

図書館、最寄りのATMまで、出掛けたついでに、近くを歩いてきた。

スマホの歩数計で、約7,000歩。

バン?・・かな、

ダイサギとアオサギ

コガモ

当地、今日も、やや雲が多かったものの晴天、

図書館、最寄りのATMまで、出掛けたついでに、近くを歩いてきた。

スマホの歩数計で、約7,000歩。

バン?・・かな、

ダイサギとアオサギ

コガモ

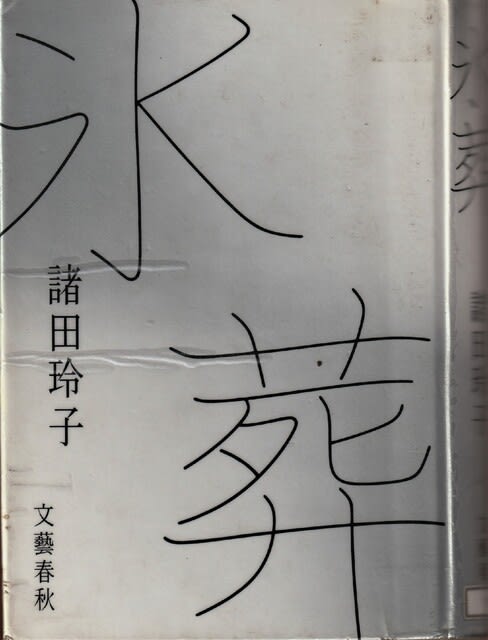

図書館から借りていた、諸田玲子著、「氷葬」(文藝春秋)を、読み終えた。本書は、江戸時代中期の起こった「明和事件」を織り込んだ長編時代小説である。

読んでも読んでも、そのそばから忘れてしまう老脳。

読んだことの有る本を、うっかりまた借りてくるような失態を繰り返さないためにも、

その都度、備忘録として、ブログ・カテゴリー「読書記」に 書き留め置くことにしている。

▢目次

第1章 長月ーー黒濱村

第2章 神無月ーー岩槻城下

第3章 霜月ーー小幡

▢主な登場人物

芙佐(主人公、岩槻藩藩士奥村賢太郎の妻女)

奥村賢太郎、賢之助、芙美代、賢三郎、

お初、藤助、与八・おかね、与兵衛、

高木雄三郎(芙佐の兄)、登勢(芙佐の母)、芙佐の祖母

大岡忠光(岩槻藩藩主)、佐野鉄次郎(領国目付)

守谷虎之助、長坂十右衛門、作次、

美矢、竜神一味、おくめ、

吉田玄蕃、

山県大弐、藤井右門、竹内式部、

たか女(山県大弐の後妻)、長順、桂喜兵衛次、たえ

▢あらすじ

江戸時代中期、武蔵国岩槻藩(現在の埼玉県さいたま市岩槻区に存在していた、幕府の主要藩)の藩士奥村賢太郎の妻女芙佐が主人公の、緊迫感溢れる物語になっている。極く平凡だった下級武士の若妻芙佐が、謎だらけの事件に巻き込まれて、目まぐるしく展開する舞台で、気丈に闘っていく姿を描いている。

夫が江戸在府で留守中、岩槻城下から二里半余り北西の黒濱村で産後を過ごしていた芙佐の家に、突然、夫の知人を名乗る男守谷虎之助が訪ねてきた。乞われるまま一晩泊めるが、その夜、彼女はその男に陵辱を受ける。翌朝早く出立したはずのその男が傷を負って戻ってきたが、彼女は、激情にかられ、懐刀で男を殺害、女中のお初と共に、首尾よく沼に沈め、沼が氷に覆われるのを待つ。しかし、それは恐怖のはじまりで、悪夢の始まりだった。絶対絶命のピンチにも陥り、死を覚悟する場面も有り、美しくもショッキングで、手に汗握るサスペンス・スリラーでもある。上野国小幡藩の内紛と明和事件を絡ませ、公儀隠密、忍び一味も登場、舞台は、黒濱村、岩槻城下、小幡藩へと展開する。

巻末で、一連の事件が収まった後の江戸、岩槻藩大岡家下屋敷の長屋で暮らしている芙佐が、3人の子供を連れて出掛けた先で、ふと小幡藩主松平忠福の屋敷から出てきた侍の中に、長坂十右衛門の姿に気づき、目が合い、棒立ちとなる。

「母上。あの舟はどこにいくのですか」・・・、「見知らぬ国に行くのですよ」・・・、一点の陰りもない真昼の陽射しが、母子の上に燦々と降り注いでいた。(完)

(蛇足)

「小幡藩」と「明和事件」

「小幡藩」は、天正18年(1590年)に、徳川家康の娘婿奥平信昌が入封したのが始まりの藩だが、短期間に藩主が何度も入れ変わり、元和元年(1615年)に、織田信長の次男の小田信雄が藩主となって安定、織田家が7代続いた。織田信昌の代に、福島宿に有った陣屋を小幡(現在の群馬県甘楽郡小幡)に移し、名実共「小幡藩」となった。

「明和事件」とは、儒学者で兵学者山県大弐が、甲府城や江戸城をどのように攻めれば効果的か等いう講義を行ったことが幕府に露呈し、明和4年(1767年)に、山県大弐、藤井右門、竹内式部等、関係者が死罪、獄門、遠島等、処罰された事件。小幡藩の家老吉田玄蕃も山県大弐と親交が深かったことで処罰の対象となり、さらに小幡藩では、重用された玄蕃を妬む派との内紛があったこと等で、藩主織田信邦も連座、蟄居し、後継の信浮は、出羽国高畠藩に移封され、国主格も剥奪された。その後、小畑藩には、松平忠恒が入封し、松平家は、4代続いた。