毎年 正月三が日の内の1日は 初詣を兼ねて 近隣各地の七福神巡り(ウオーキング)をすることに決めてから十数年になりますが 今年は 東京都江東区の「亀戸七福神巡り」をしようということになり 今日行ってきました。

今回が 12回目の新春七福神巡りになります。

天気晴朗なれど 冷たい強風が吹き荒れる一日でしたが 案内地図を片手に 「しーらない まーちを あるいてみたーい ♪」感覚で 小さな旅を楽しんできました。

巡ったルート

JR総武線亀戸駅→(明治通り・十三間商店街)→(蔵前橋通り)→常光寺(六阿弥陀)→東覺寺→香取神社→(浅草通り)→天祖神社→龍眼寺(萩寺)→普門院→亀戸天神→(蔵前橋通り)→JR総武線亀戸駅

超有名な亀戸天神は 亀戸七福神ではありませんが せっかくですから 訪ねました。

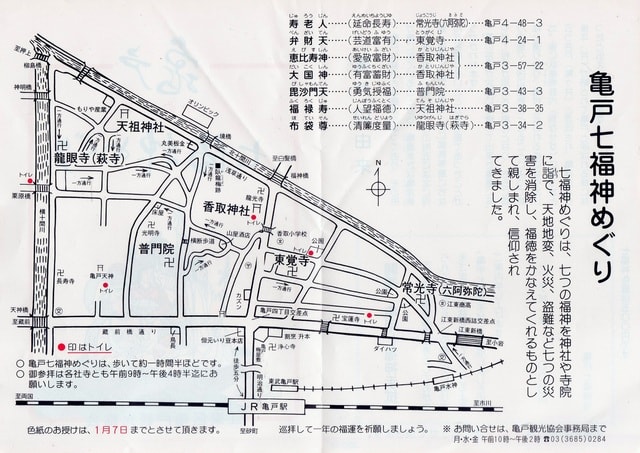

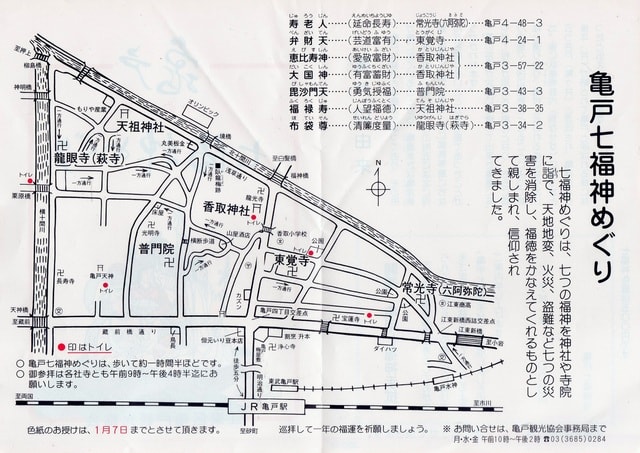

江東区亀戸観光協会ガイドMAP

JR総武線亀戸駅

亀戸駅周辺・明治通り

亀戸四丁目交差点角に有る亀戸梅屋敷

(1)常光寺(じょうこうじ)

曹洞宗の寺院。本堂の阿弥陀如来像は行基の作と伝えられており 江戸六阿弥陀巡礼の六番霊場として栄えてきたんだそうです。

常光寺寿老人堂

寿老人(延命長寿)

(2)東覺寺(とうがくじ)

真言宗の寺院。江戸時代から亀戸不動として信仰を集めてきたそうです。東京に有る 弘法大師ゆかりの八十八ヶ所のお寺を巡る「御府内八十八ヶ所霊場」の73番目の札所だそうです。

弁財天(芸道富有)

(3)香取神社(かとりじんじゃ)

天智天皇4年(665年)に創建されたと伝えられている 江東区内で最も古い歴史を持つ神社。

武道、スポーツの神として親しまれているようです。

恵比寿神(愛敬富財)

大国神(有富蓄財)

初詣参拝者の長蛇の列、

香取神社から出て、明治通りを北へ進み、福神橋南詰を左へ、北十間川に沿った浅草通りを歩き、天祖神社に向かいます。

(つづく)

振り返り記事

昨年までに巡った七福神 → 「新春七福神巡り」