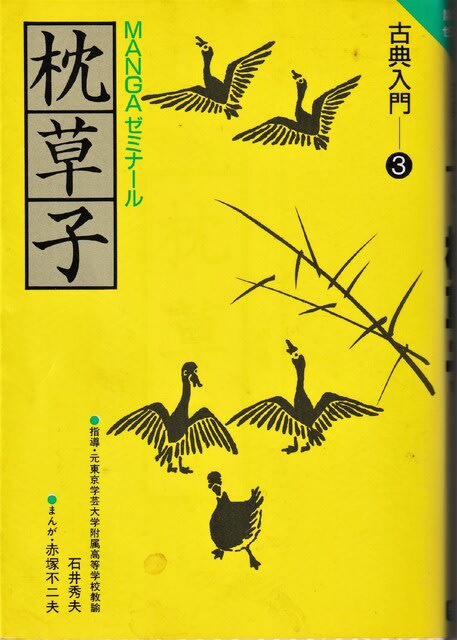

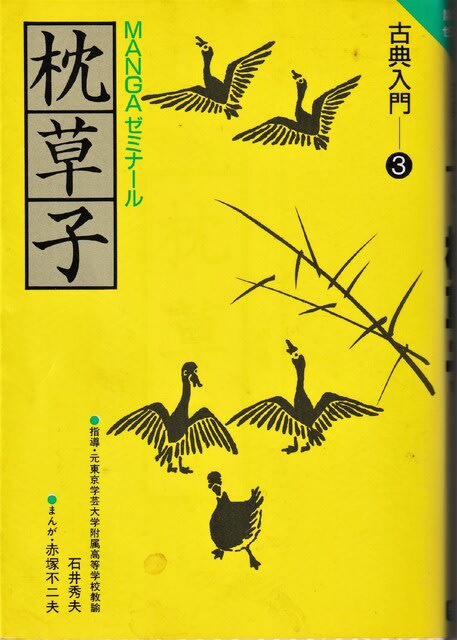

足腰大丈夫な内に出来る限り、不要雑物処分・身辺片付け整理をしよう等と思い込んでからすでに久しいが、正直なかなか進んでいない。それでもここ2~3年には、押し入れや天袋、物置、書棚等に詰まっていた古い書籍類等をかなり大胆に処分してきた。ただ、中には「これ、面白そう・・」等と目が止まり、残してしまった書籍もまだまだ結構有る。その中に 漫画家赤塚不二夫著、元東京学芸大学附属高等学校教諭石井秀夫指導の古典入門まんがゼミナール「枕草子」(学研)が有る。多分、長男か次男かが、受験勉強中に使っていた「枕草子」の解説本・参考書の一つのようだが、錆びついた老脳でもなんとか読めそうな、まんがで描いたくだけた内容、その内いつか目を通してみよう等と仕舞い込んでいたものだ。ながびく新型コロナ禍、不要不急の外出自粛中、ふっと思い出して、やおら引っ張りだしてみた。当然のこと、本格的な「枕草子」解説本、参考書とは異なり、限られたサワリの部分に絞ったものであるが、学生時代に多かれ少なかれ齧っていたはずの日本の代表的な古典、清少納言の「枕草子」も、ほとんど覚えていないし、「古典」に疎く、苦手な人間でも、十分楽しめそうで、御の字の書である。

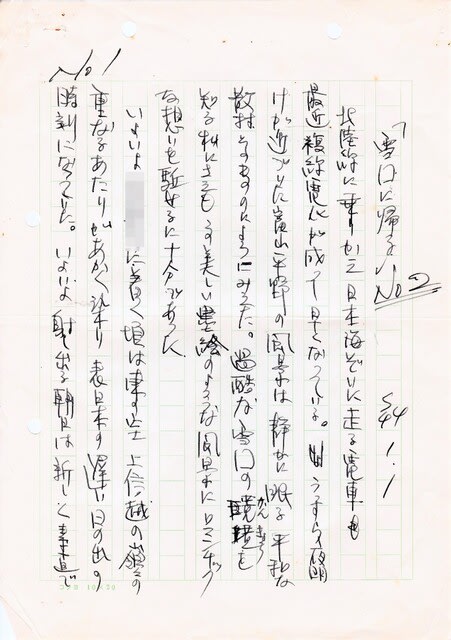

「世の中ワースト20清少納言選」・まんがゼミナール「枕草子」 その25

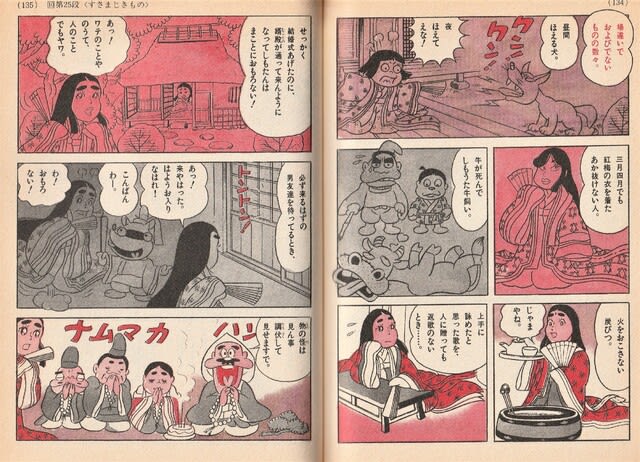

第25段 「すさまじきもの」

「すさまじ」とは、期待感や調和感を裏切られた時に感じる索漠とした気持ちを表す言葉。昼ほえる犬、春の網代、3、4月の紅梅の衣、博士の家で続く女子出生・・・等々いろいろ有るが、何と言っても、「除目に司得ぬ人の家」を、最も強調している段。国守の任官の時期をめぐる人情の機微を、具体的に迫力をもって描いており、清少納言がそうして生活環境と同じ次元に身を置いていたことからだろうと思われる。

さながら、大臣の椅子を期待して、親族、取り巻き、友人、秘書等が集まってざわざわしていた家に、結局、吉報は齎されず、すごすごと、皆が引き上げていく情景の如く・・かな。

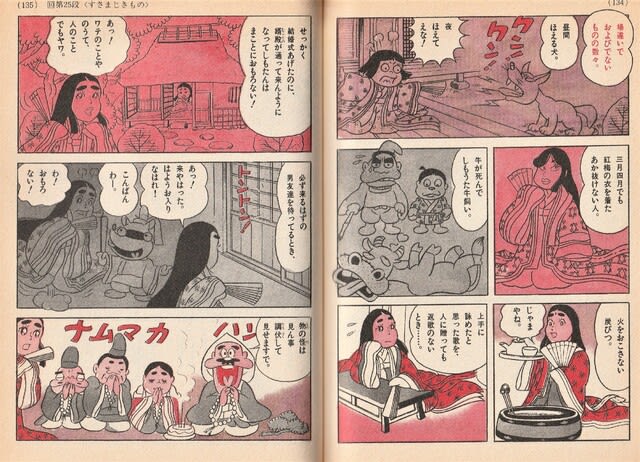

場違いでお呼びでないものの数々。

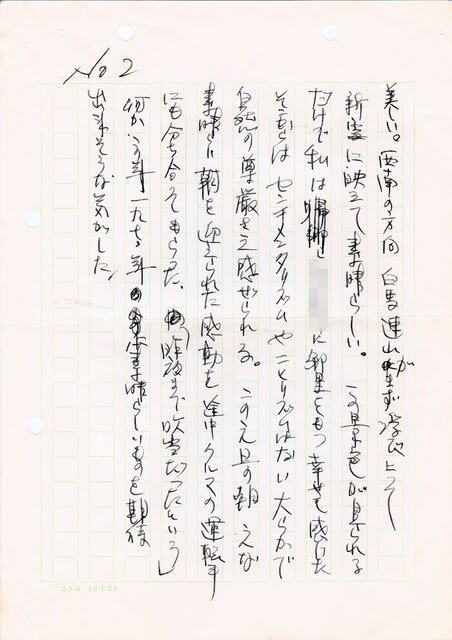

ワン!、ワン!、昼間吠える犬。「夜、吠えてえな!」

3月、4月になっても、紅梅の衣を着た、あかぬけない人。

牛が死んでしもうた牛飼い。

火をおこさない炭びつ。「じゃまね」

上手に詠めたと思った歌を、人に贈っても、返歌のない時・・・、

せっかく結婚式をあげたのに、婿殿が通って来んようになったしもたんは、まことにおもろない!。「あっ!、わてのことやのうて、人のことでもやわ」

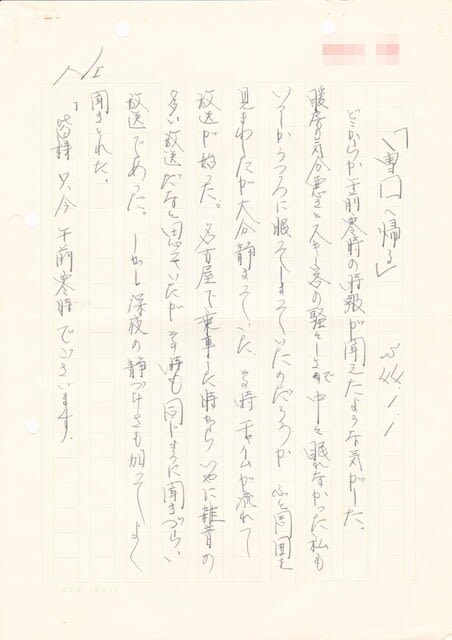

必ず来るはずの男友達を待っているとき、

トン!、トン!、「あっ!、来やはった。はようお入りながれ!」「こんばんは」、待ち人と違う人やった。「わっ!、おもろない!」

「物の怪は見ん事調伏して見せますで」(読経)、朝、フンガー!、「やー、何にも、効き目が出えへんのに寝てしもたワ・・・」「まことにもって、お呼びやあらへん」

「ちゃーんと返事もろて来るんやで」「あい・・」・・「ただいま」、「お留守でおましたー」「折角、きれいに書いた文、くしゃくしゃにしはって!」

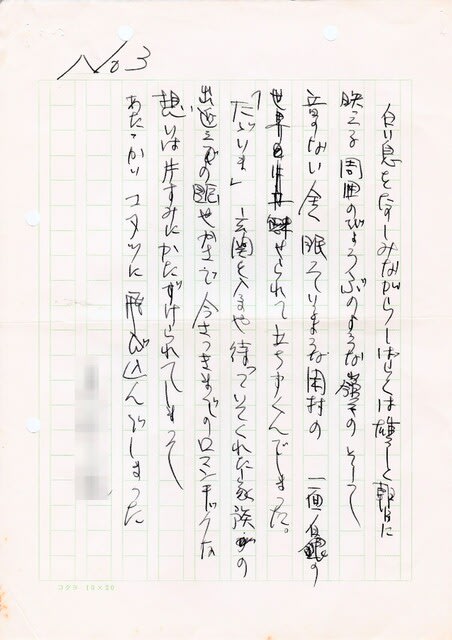

地方からよこした手紙に、お土産ついてないの。それもお呼びでない。

「京からの手紙のお土産つけへんのも、おもろない言わはるかも知らんけど、それはええんや。何ゆうたかて、その手紙には、日本一の都の最新情報がいっぱいやさかい」

原文だよーん

すさまじきもの。昼ほゆる犬。春の網代(あじろ)。・・・(略)・・・、除目(ぢもく)に司得ぬ(つかさえぬ)人の家。今年は必ずと聞きて、はやうありし者どもの、ほかほかなりつる、田舎(ゐなか)だちたる所に住む者どもなど、みな集まり来て、出で入る(いでいる)車の轅(ながえ)もひまなく見え、もの詣でする供に、われもわれもと参りつかうまつり、もの食ひ、酒飲み、ののしりあへるに、果つる暁まで、門たたく音もせず、あやしうなど耳立てて聞けば、前駆追ふ(さきおう)声々などして、上達部(かんだちめ)など、みな出で給ひぬ。もの聞きに、宵より寒がりわななきをりける下衆男(げすおとこ)、いともの憂げに歩み来るを、見る者どもは、え問ひにだにも問はず、ほかより来たる者などぞ、「殿はなににかならせ給ひたる」など問ふに、いらへには、「なにの前司(ぜんじ)にこそは」などぞ必ずいらふる。まことに頼みける者は、いと嘆かしと思へり。つとめてになりて、ひまなくをりつる者ども、一人二人すべり出でて往ぬ。

(注釈)

興ざめなもの、昼間吠える犬、春まで残っている網代の装置。・・(略)・・、除目(じもく)で官職を得ない人の家は、興ざめである。今年は必ず任官すると聞いて、以前に仕えていた者達で、今はあちこち他所に行ってしまった者や、片田舎に住む者達などが、皆この家に集まって来て、出たり入ったりする訪問客の牛車の轅(ながえ)もすきまが無いほどに見え、任官祈願の参詣をする供に、われもわれもと一緒に参詣して奉仕し、ものを食い、酒を飲んで、大声で騒ぎ合っているのに、任官の詮議の終わる夜明け方まで吉報を知らせるための門をたたく音もせず、不思議なことなどと耳を澄まして聞くと、先払いの声がいくつもして、評定していた上達部(かんだち)等は、皆宮中から出てしまわれる。様子を聞きに、前夜からぶるぶる震えながら役所のそばにいた下衆男(げすおとこ)が、ひどくつらそうに歩いて来るのを、主人の身近にいた者達は、とても「どうだった?」と聞くことさえ出来ない。他所から来た者等が、「殿は今度何におなりなさったのですか?」等と尋ねると、その返事としては、「どこそこの前国守よ」等と必ず答える。本当に頼りにしていた者は、ひどく情けないことと思っている。翌朝になって、すきまも無いほど集まっていた者たちは、一人二人ずつこっそりと出て行ってしまう。