やってみよう天声人語ドリル

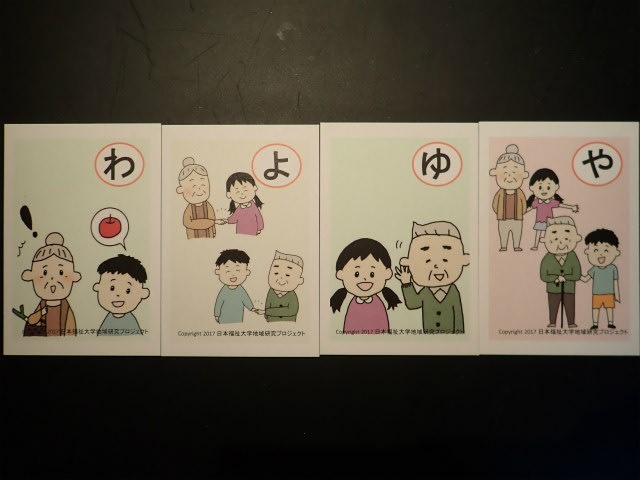

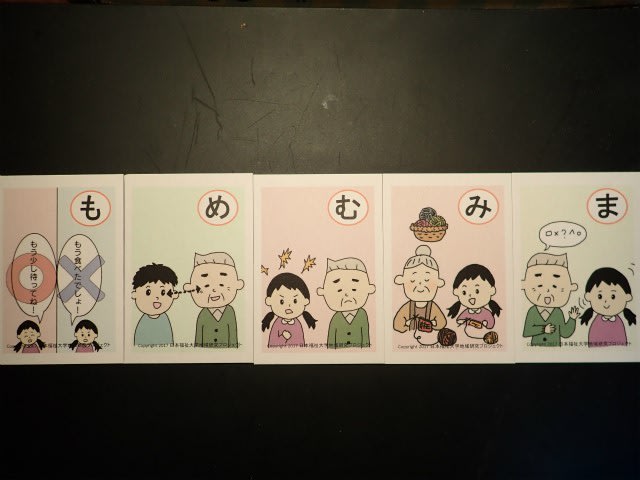

にっぷく にこにこカルタ

~認知症になっても僕たちがいるよ~

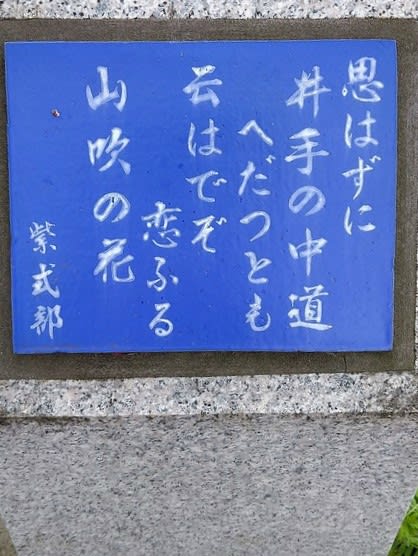

①一風変わったカルタを手にした。すべてが認知症にちなむ札なのだ。

たとえば『ふ』。「ふらふらと歩くことにも意味がある」。解説もついている。出歩くのは目的あってのこと、「まずは話を聞いてみましょう」と呼びかける。

日本福祉大学(愛知県美浜町)の学生が子ども向けに作った『にっぷくにこにこカルタ』である。指導した斎藤雅茂准教授(39)は「この春卒業する

②女子4人のアイデア作品。小学校や高齢者施設から

③引き合いが増えて市販されました。」

『ぬ』の札は「『盗まれた?』一緒に探してみようね」絵札では、指輪をなくして焦る女性を男の子が励ます。

『み』の札は「見つけようおばあちゃんの得意なこと」編み物を楽しむ患者女性の姿を描いた。

学生たちが心がけたのは、医学知識を並べず、「自分は認知症になりたくない」と思わせないこと。認知症患者の家族に教えを請い、周囲が誤った接し方をすると症状が悪化することも学んだ。

ボケだの痴呆だのという呼称こそ改められたが、認知症に対する誤解や偏見はなお残る。かく言う当方も、親族に症状が表れたときどう対処してよいか自信がない。子ども向けカルタではあるが、気づかされることも多かった。

絵札はどれも素朴で、読み札はどれも平易である。中でも気持ちが温かくなったのは

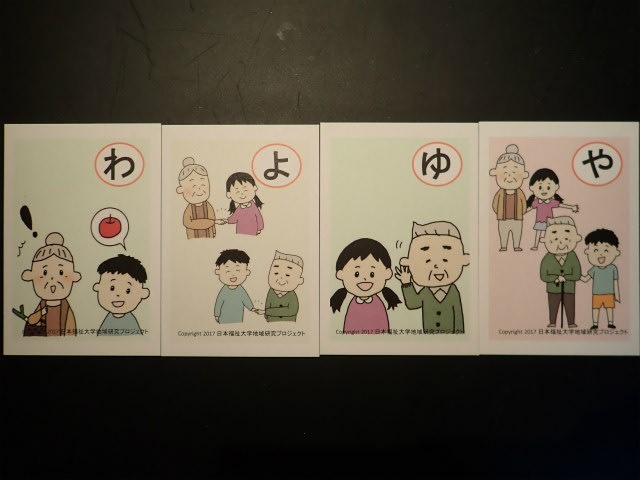

④『わ』の札だ。「わすれても大丈夫、僕が覚えておくよ」将来もし自分が患者の一人になったとき、誰かに言ってもらえたらどれだけ心強いだろう。

2020年2月25日 朝日新聞「天声人語」

上の文章をよく読んで問題にチャレンジしよう

①「一風かわったカルタ」は何をテーマにしたカルタですか?本文中から3字で書き抜きましょう

②「女子4人」が、カルタ作りに込めた思いが最もよくわかる一文の初めの5字を書き抜きましょう

③「引き合いが増え」た理由を、簡単に説明しましょう。

④筆者が『わ』の札で「気持ちが温かくなった」理由を、文章中の言葉を使って50字程度でまとめましょう。

最後まで読むと答えがわかるよ。

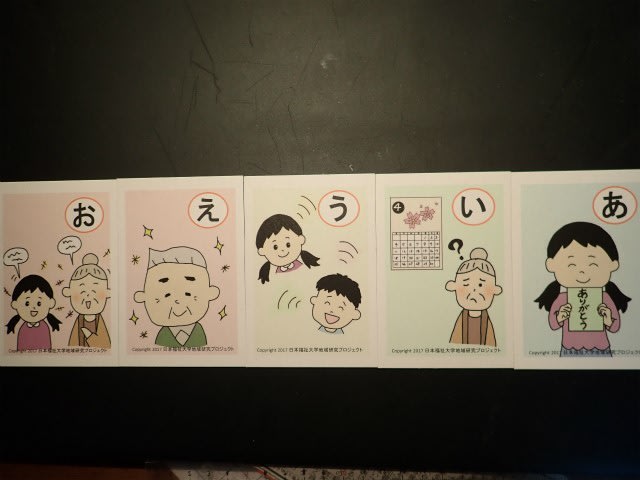

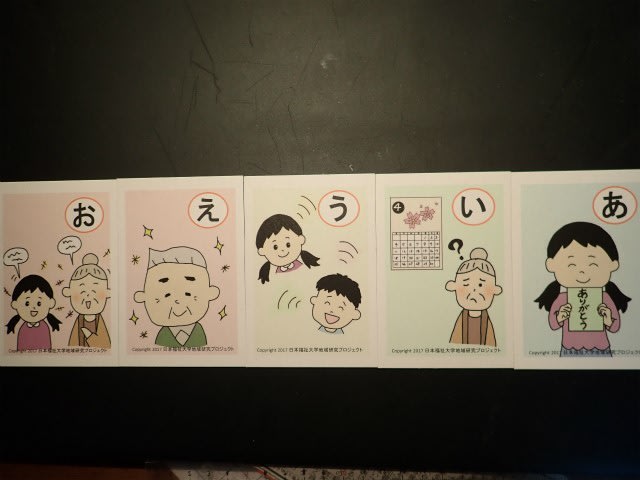

あ「ありがとう」をたくさん伝えてみよう

「ありがとう」という言葉を伝えると、言う方も言われた方も気持ちがあたたかくなりますよね。

い「今はいつ?」そんな時もやさしくね

認知症になると、日にちや時間がわからなくなる時もあります。そんな時でも、怒らず、優しく声をかけてみましょう

う 嬉しい顔、楽しい顔は よく伝わるよ

認知症になっても、表情はよく伝わります。暗い顔や怒った顔ではなく、嬉しい顔、楽しい顔をたくさん伝えましょう

え 笑顔でいると楽しいね

笑顔は万能薬です。笑顔でいるとみんなも笑顔になりますね。

お おしゃべり大好きおばあちゃん

おしゃべりが大好きな人もいます。認知症になっても、たくさんお話をしてみると、その人のことをよく知るきっかけになるでしょう。

か 帰ってこない どこに行ったのかな?

お家の場所が分からなくて、帰れなくなっているのかもしれません。地域の人の助けを借りながら、急いで探しに行きましょう。

き 昨日の楽しい思い出は僕の宝物

認知症になると、忘れてしまうこともたくさんありますが、その時々の思い出はみんなの宝物です。いっぱいお話をして宝物を増やしませんか。

く 暗い部屋でも明るくしたら安心するね

暗い部屋だと不安になってしまう人もいます。電気をつけて明るくするだけで安心することもあります。

け 敬老の日って知ってる?

9月の第三月曜日は敬老の日です。「いつもありがとう」と感謝の気持ちを伝えましょう。

こ 「こっちだよ」迷っている人みたら声かけよう

道に迷ってるおじいちゃん・おばあちゃんを見かけたら、お父さん・お母さんと一緒に声をかけてみましょう。

さ 「財布どこ?」一緒に探そうおばあちゃん

認知症になると、物がどこにあるのかが分からなくなることもあります。何かを探している時は、一緒に探してみましょう。

し 信号を一緒に渡ろうね

認知症の方が交通事故に遭ってしまうことが少なくありません。横断歩道を渡る時などは手を繋いで一緒に渡ると安全ですね。

す 住み慣れたこの家でずっと暮らしたい

住み慣れたお家に暮らし続けたいというのは多くの人の願いです。お家でずっと住み続けられるように、みんなでサポートしてみましょう。

せ せかさずあせらず見守ろう

認知症になると、今までできたことが難しくなり、時間がかかってしまうことがあります。そんなときでも、その人のペースに合わせて見守りましょう。

そ その言い方で大丈夫?

認知症になると、繰り返し同じ話をすることもあります。そんな時に、つい、強い口調でお話しすると、その人が傷ついてしまいます。お話しする時は、その人の気持ちを考えてみましょう。

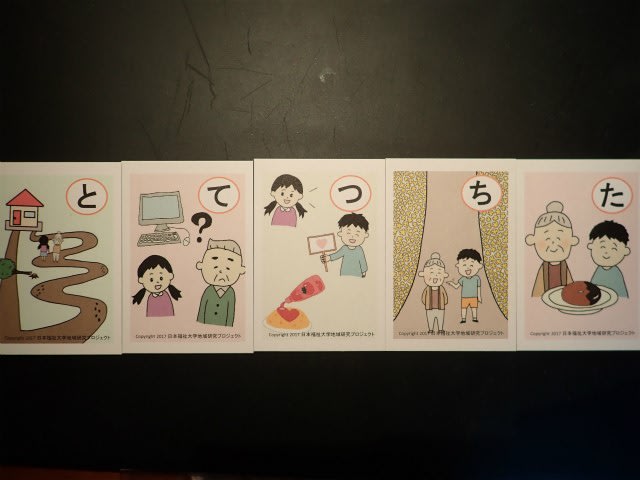

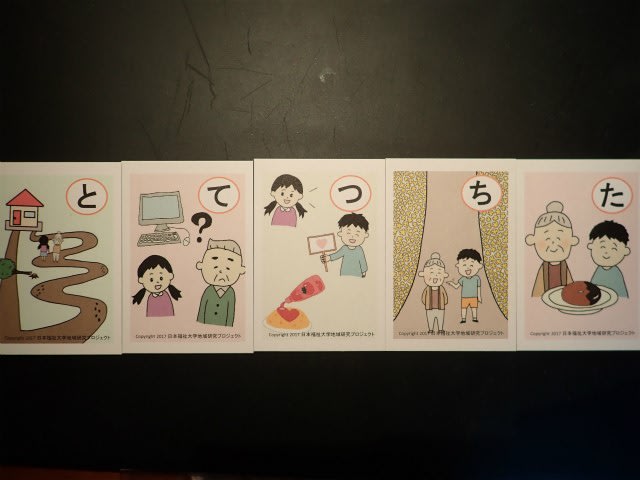

た 食べようねご飯の後のデザートを

ご飯を食べたことを忘れてしまう時もあります。そんな時は「一緒にデザート食べよう~♪」と伝えてみることで気分が変わるかもしれません。

ち ちがう道ですてきな場所を見つけたよ

お散歩をしていたら、道を間違えることもあるかもしれません。いつもと違う道を一緒に歩いてみると、きっと素敵な発見があるでしょう。

つ 伝え方はいろいろあるね

言葉だけではなく、手紙や絵でも自分の気持ちを伝えてみるといいですね。

て 手伝うよおじいちゃんの苦手なこと

いろんなことを一人でできる人でも苦手なことは必ずあります。

と 遠回りして帰るのもたまにはいいね

たまには、遠回りをしてみると、たくさんお話が出来て楽しいですよ。

な なつかしい思い出たくさん聞かせてね

おじいちゃん・おばあちゃんが子どもの頃はどんな遊びをしていたのでしょうか。懐かしい思い出話だと、たくさんお話ししてくれると思いますよ。

に 苦手なことは僕が手伝うよ

みんなにも苦手なことはありますよね。苦手なことはお互いに助け合いましょう。

ぬ 「盗まれた?」一緒に探していようね

認知症になると、大事な物をなくした時に、誰かにぬすまれたのではないかと疑うことがあるかもしれません。否定せずに一緒に探してみましょう。

ね 眠れないときもそばにいるよ

夜になっても眠れないという時もあります。そばにいるだけでも、不安な気持ちが落ち着くかもしれません。

の のんきだったり怒ったりみんな一緒じゃないんだね

認知症の症状は人それぞれです。一人ひとりに合った対応方法を見つけていきましょう。

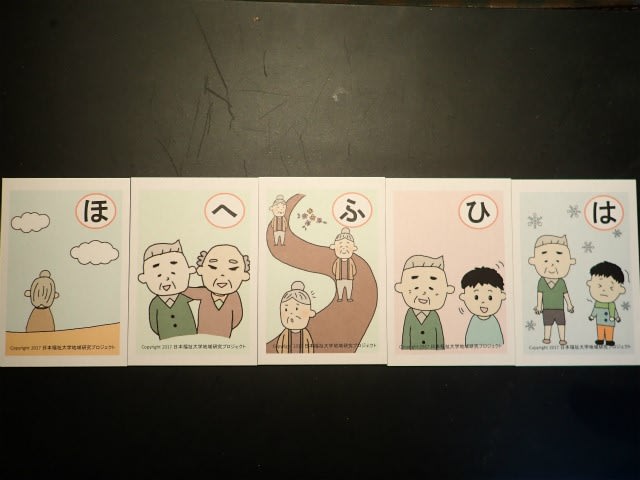

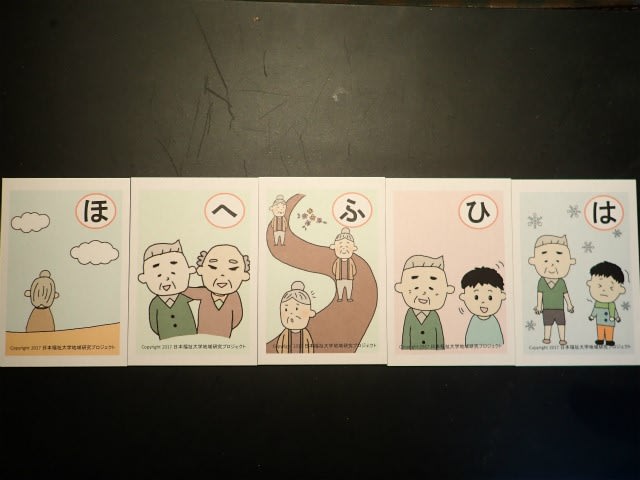

は 半そでを冬に着たら風邪引くよ

季節に合った服装というのがわからなくなってしまうこともあります。「間違っている」と言うのではなく、正しい服装を勧めてみましょう。

ひ 否定しない言ってることを受け止めよう

否定されると悲しい気持ちになります。相手の気持ちを受け止めてみましょう。

ふ ふらふらと歩くことにも意味がある

認知症になると、一人で外を歩き回ることがありますが、何か目的を持っているはずです。まずは話を聞いて、寄り添ってみましょう。

へ へっちゃらさ怖いものなど何もない

正しく理解すれば、認知症は怖い病気ではなくなります。

ほ ほったらかしはよくないよ

一人でいると寂しい気持ちが強まってしまいます。周りの人が気にかけ、見守りましょう。

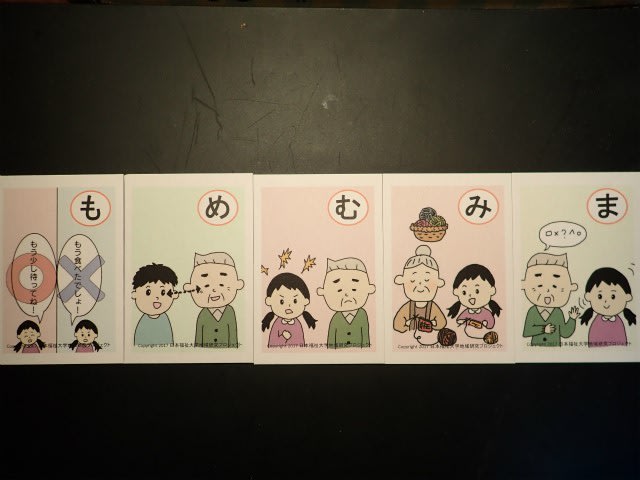

ま 間違っていても話を聞いてみよう

認知症になると、人や物の名前を間違えやすくなります。間違えを正すことよりも、お話に寄り添ってみましょう。

み 見つけようおばあちゃんの得意なこと

みんなそれぞれ得意なことはありますよね。「できないこと」ではなく、得意なことをたくさんみつけましょう。

む ムキになり怒っちゃうのはよくないよ

認知症の人と接していると、自分の話がうまく伝わらないことに、イライラしてしまうかもしれません。そんなときでも、怒るのではなく、その人の話に耳を傾ける姿勢が大切です。

め 目を見てゆっくり話そうね

お話をするときは、目線を合わせると、気持ちが伝わりやすいですよ。

も もう少し待ってねお昼ごはん

ご飯を食べた直後に「ご飯はまだか」と聞かれることもあります。否定するのではなく「もう少し待って」と伝えながら、話題を変えていくと気持ちが切り替えられます。

や 休みの日は家族で出かけよう

たまには、家族みんなで出かけると、楽しい時間を過ごせますよね。

ゆ ゆっくりはっきり話すと伝わりやすいね

早口では聞き取りにくい人が多いです。相手のペースに合わせて、ゆっくり・はっきり話すと伝わりやすいですよ。

よ よろしくねおばあちゃん おじいちゃん

認知症になっても、みんなのおじいちゃん・おばあちゃんということに変わりはありません。いつまでも優しい気持ちを大切にしましょう。

わ わすれても大丈夫、僕が覚えておくよ

認知症になると、記憶が続かないこともあります。そんな時は、一緒に覚えることで、不安は小さくなります。

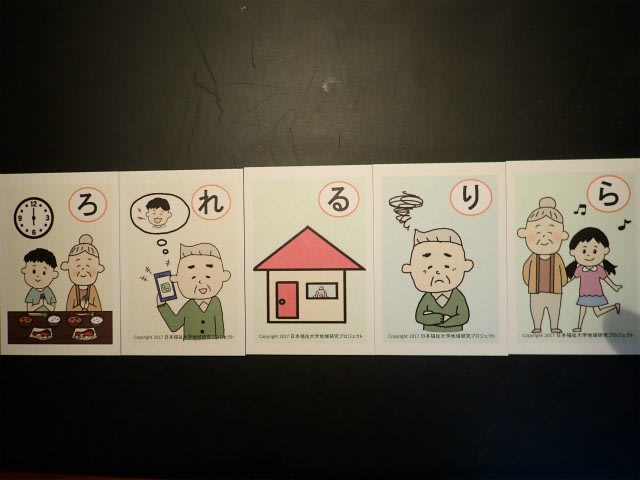

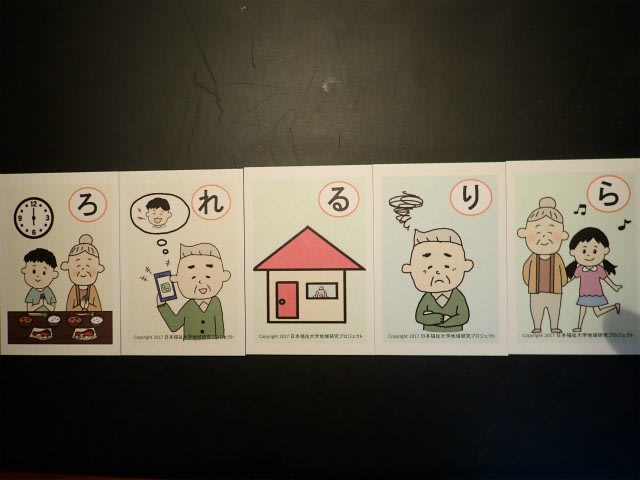

ら らんらんらん♪一緒にお散歩楽しいな

いつもお部屋の中では退屈かもしれません。たまには、一緒にお出かけする機会があると気分も晴れるでしょう。

り 理解ができない考えても

認知症になると、物事を覚えたり、理解することが難しくなる時もあります。わかりやすい言葉や方法を考えてみましょう。

る るすばん中、一人で大丈夫?

日中、一人でお家にいるおじいちゃん・おばあちゃんはあなたの身近にもたくさんいます。何かあったときには、気にかけましょう

れ 連絡来ると嬉しいな

家族からの連絡は嬉しいものです。みんなの元気な声を届けてみましょう。

ろ 六時になったら夜ご飯

認知症になると、いつもと違うことがあると混乱してしまう時もあります。時間を決めて食事をすることで、安定した生活に繋がります。

Amazonにも楽天にも扱ってなかった、それではと直接日本福祉大学に照会してみた、4~5日して届きました。

天声人語ドリルの答え

①認知症

②学生たちが

③子どもに伝わる平易な表現で、認知症患者との接し方をわかりやすく説明しているから

④もし自分が認知症になった時に「わ」の札に書かれたようなことを言ってもらえたら心強いと感じたから。(50字)