国家権力による国民を抑圧、まともな自由な選挙権もなく、職業も移住も制限するというのは、民主主義ではありません。

しかし、あるべき理想の民主主義国家では、いちばん無駄、整理縮小すべき職業は、政治を稼業とする必要としない多すぎる議員連中かもしれません。

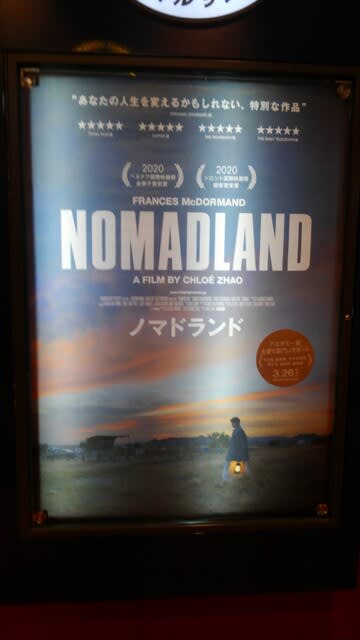

今日は、今年のアカデミー作品賞の有力候補二作「ノマドランド」「ミナリ」を続け様に観て参りました。

一本目の「ノマドランド」・・・ノマドとは遊牧民の事。

現代風に言えばキャンプカーで生活してアメリカ国全土を旅する人(高齢者が多い)の人生観を独特の映画手法で描いていました。

主人公は、ホームレスではなく、ハウスレスという旅する生き方だと主張します。

例えば、クリスマス時季前には、あの巨大化したAmazonの出荷倉庫内で非正規日雇い労働者として生活費を稼いで、各地でバイトをしながらノマドとしての生活を維持しています。

生活基盤、精神基盤、家がある豊かさ、家がないという豊かさ、経済に頼る生活基盤、精神基盤・・・この映画には、悪人は登場しません。

アメリカの大自然を満喫していない都市生活を否定しているわけではありませんが、生き方を考えてしまう映画でした。

数年前の「LA ・LA・ランド」とは、Land and が対照的な好い映画でした。

2本目は「ミナリ」・・・1980年代、アメリカのアーカンソ州に移住して田畑を開墾して農業を目指す若い韓国系アメリカ人家族のストーリーです。

これまた田舎の農家暮らしと都市生活の対比が鮮明となります。

当時、毎年約3万人の韓国人がアメリカ全土に移民していたとの事。

あちらこちらで韓国人コミュニティが出現します。

そのネットワークで農業経営を成功させる姿を幼い息子に見せたい若い父親、一方、ソウルという都会育ちの母親は、アーカンソの片田舎の不安定な生活よりも、安定した経済生活を求めてカリフォルニアに移り暮らしたいと別れ話にもなります。

結末は、途中から一緒に暮らし始めた「口の悪い大雑把なおばぁちゃん(若い母親の母)」が、孫との関わりから重要な役割となります。

最後の映画シーンは、「すべてのおばぁちゃんに捧ぐ」でした。

昨年のアカデミー作品賞の韓国映画「パラサイト 半地下の家族」を違う意味で彷彿させる好い映画でした。

余談ですが、韓国人のエネルギッシュな思い出があります。

1980年代のニューヨークの街頭には、ワゴンセール用の台車に花を積んで、それを押しながら、花を売っていたアジア系の人間が街頭販売していました。

ひと花を買って会話をすると、韓国からアメリカに移住して来たとの事。

内心、こういった街頭販売で生活が成り立つのかなぁ?と同情気味で、韓国人と会話したのを思い出しました。

その後、10年後、20年後だったか、ニューヨークの花き市場のシェアをイタリア系アメリカ人から韓国系アメリカ人が奪取したという新聞記事を見つけました。

日米同盟を優先事項、アメリカに追随していれば、日本は未来永劫に安全策と考える政治家は、もっと日韓、日中の外交問題にも頭を回して欲しいものです。

言論の自由、表現の自由。

今日観た映画二作、良心の自由が備わっていました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます