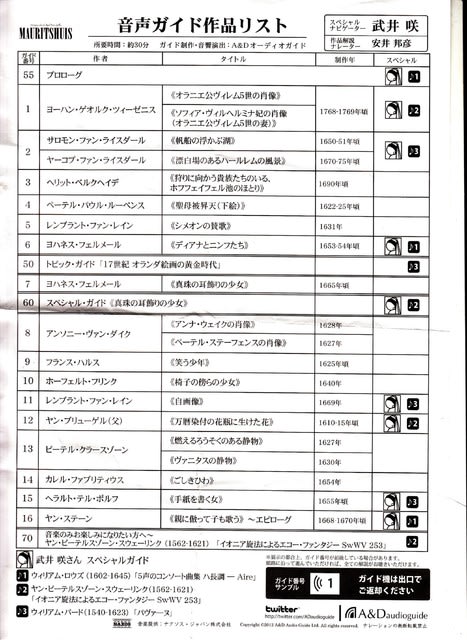

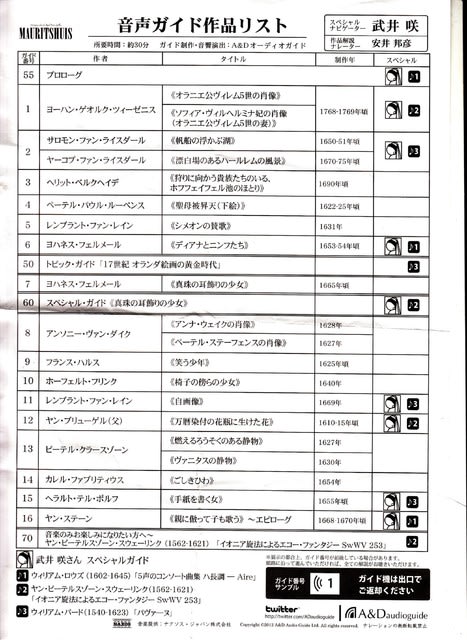

『聖母被昇天(下絵)』

ペーテル・パウル・ルーベンス

1622-1625年頃、油絵・板 87.8 × 59.1 cm

「ペーテル・パウル・ルーベンスは当時おそらくどの画家よりも多方面に才能を発揮し、影響力も大きく、その名声は早くからヨーロッパ全土に知れわたっていた。イタリアで数年の成功を収めた(1600-1608)後、南ネーデルランドの執政夫妻お抱えの宮廷画家に任じられたが、よそからの注文に応える自由も保持した。アントワープにアトリエを構え、王の貴族や教会からの委嘱作品を無数に制作したほか、志の行政機関や地元の有力な中産階級の要請にも応じた。

ルーベンスは祭壇画をはじめ様々な作品の準備として、油彩のスケッチを多数制作した。下準備に描かれるこうした習作は、サイズこそ比較的小さいものの、特大の構図を仕上げるうえで重要な役割を果たし、注文主に完成図を示すのにも役立った。ルーベンスのいわゆる「下絵」(イタリア語でモデッロ)の特徴は、素早し筆遣いで絵具を塗る、スケッチ風の描き方になる。大作を描くのにはアトリエの助手に頼ったルーベンスだが、油彩のスケッチでは巨匠自らが筆をふるった成果を見ることができる。しっかりとした、しかし揺るぎない幅広の筆あとをたどることで、画家の手の動きを想像することができ、こうした所に習作の独立した美術作品としての魅力がある。アントワープの聖母大聖堂の主祭壇を祀る祭壇画を制作する準備段階で描かれた本作、《聖母被昇天(下絵)》はそうした習作の見事な例のひとつといえよう。この名誉ある、重要な祭壇画の委嘱がなされるまでには、実は長い道のりがあった。

当時プロテスタントの支配した市議会が1581年に、フランス・フローリス(1519/20-1570頃)作《聖母被昇天》を市内で最も有力な聖堂の主祭壇から撤去させた。ローマ・カトリック教会が復権を果たした1585年以降、この絵は行方不明となったようだが、聖堂の参事会は新たな祭壇画を委嘱する判断をなかなか下さず、ようやく1611年に意向が定まった。この年の4月22日、ルーベンスは2種類の「下絵」を高位の聖職者に示し、「聖母被昇天」の二通りの案を披露した。その一方は現在サンクトペテルブルクの

エルミタージュ美術館が所蔵し、もう一方はおそらくロンドンの王室コレクション所蔵の品と思われる。そのご、ルーベンスは教えを受けたオットー・ファン・フェーン(1556-1629)との競合を制して委嘱の指名を受ける。ところがそのまま、数年が経過した。1618年にルーベンスは参事会に再び2種のスケッチを提示する。おそらく7年前と同じものだろう。その後、1619年11月12日に画家と聖堂参事会のヨハネス・デル・リオ会長の間で契約書が作成される。ルーベンスはこの中で、「聖母の被昇天あるいは戴冠の物語を伝える板絵を、参事会員の諸兄を満足させるべく」、才能のかぎりを尽くして「立派に」描くと約束した。報酬は1500ギルダーに定まる。最終的にルーベンスは聖母の戴冠ではなく被昇天を主題に選び、高さ5メートル近くにおよぶ大作を1625年から1627年にかけて描き上げた。」

(『オランダ・フランドル絵画の至宝-マウリッツハイス美術館展』公式カタログより)

→続く