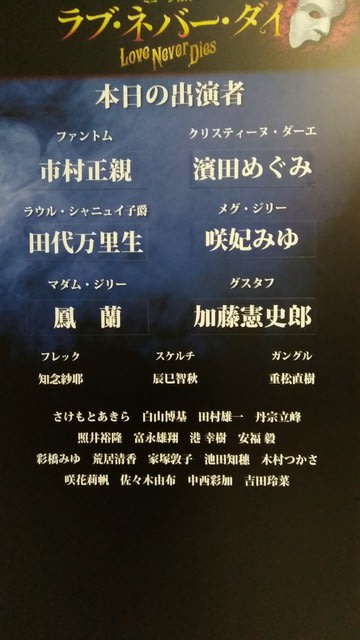

初演は三回観劇しましたが縁がなかった田代万里生さんラウル。ようやく会えました。さすがのいいお声。やさぐれ具合がすごかったなあ。観客は、グスタフがラウルの子ではないということをクリスティーヌとファントムの「月のない夜」で知るわけですが、ラウルはメグジリーに撃たれたクリスティーヌが亡くなるときまで知らないわけで、なんとも哀れ。どうしてラウルが酒におぼれるようになってしまったのかはわかりません。ひとこともことばを発することなく、ファントムが自分の父親であると知らされたグスタフがファントムの仮面を外し、頬をなでるシーン。ラウルはどんな思いでみつめているのか。冷静に物語を考えるとラウルにはかなり酷だなあと思います。冷静に考えず、豪華な舞台装置と衣装で彩られたファンタジアの世界に浸ればいいのですが、ふと冷静に考えると物語はなかなかです。

マダム・ジリーの鳳蘭さんにも初演に続いて会えました。タータン(香寿たつきさん)とは違う、すごく湿り気感のあるマダム・ジリー。ファントムに裏切られた悔しさを現わすところの表情がいい意味ですごく陰湿。一幕のラストをひとりで背負う場面はさすがの存在感でした。立っているだけで場が埋まります。小学生のころテレビでみたベルばらに出演されていた鳳蘭さん。こうして舞台で拝見できることそのものが感動。タータンのマダム・ジリーにも会いたかったですが1回限りの今回は鳳蘭さんに会えてよかったかな。

市村正親さんは卒業を宣言した『ミス・サイゴン』にまた来年エンジニアとして戻ってくるそうな。ほんとにすごい。前回最後と思いましたがこれはまた見逃せない舞台になりそうです。

マダム・ジリーの鳳蘭さんにも初演に続いて会えました。タータン(香寿たつきさん)とは違う、すごく湿り気感のあるマダム・ジリー。ファントムに裏切られた悔しさを現わすところの表情がいい意味ですごく陰湿。一幕のラストをひとりで背負う場面はさすがの存在感でした。立っているだけで場が埋まります。小学生のころテレビでみたベルばらに出演されていた鳳蘭さん。こうして舞台で拝見できることそのものが感動。タータンのマダム・ジリーにも会いたかったですが1回限りの今回は鳳蘭さんに会えてよかったかな。

市村正親さんは卒業を宣言した『ミス・サイゴン』にまた来年エンジニアとして戻ってくるそうな。ほんとにすごい。前回最後と思いましたがこれはまた見逃せない舞台になりそうです。