息抜き投稿。

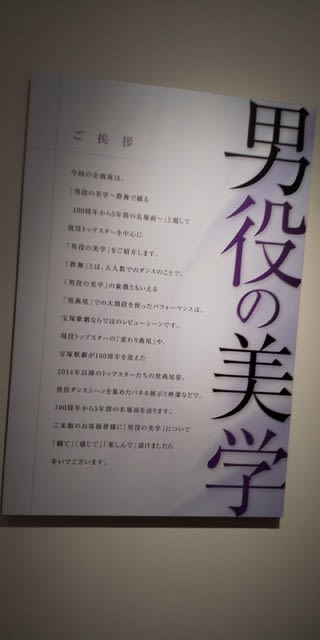

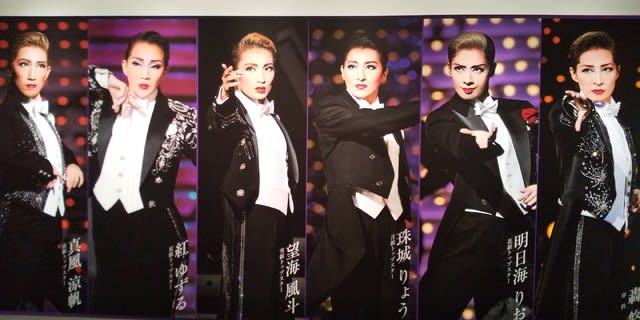

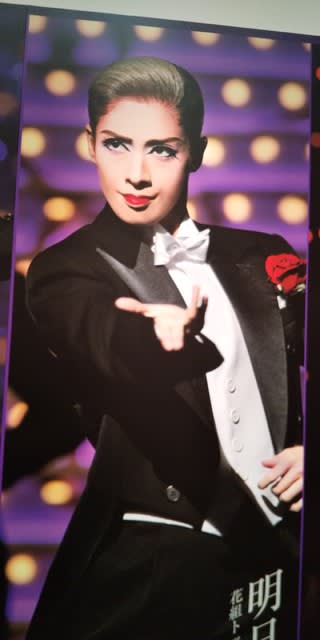

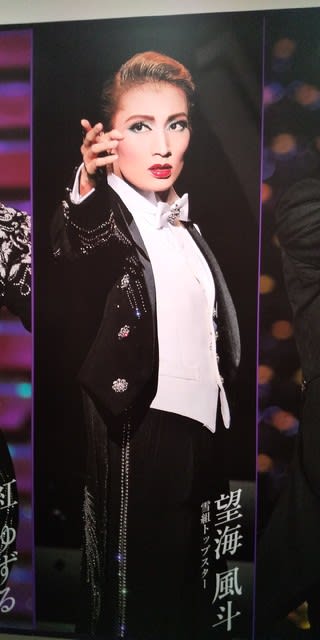

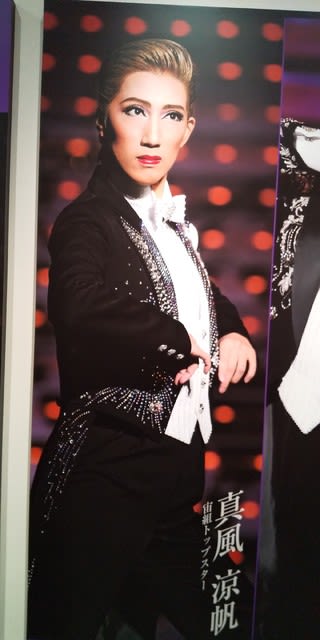

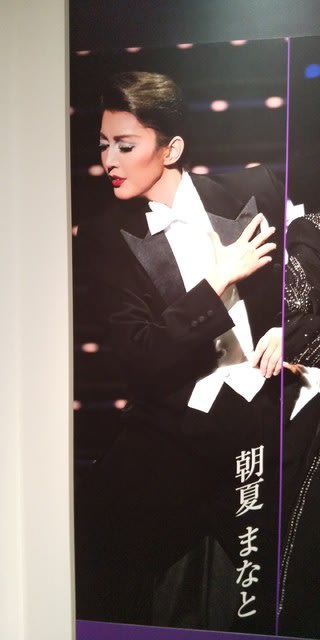

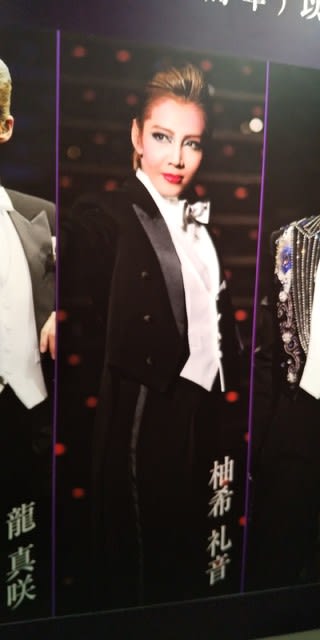

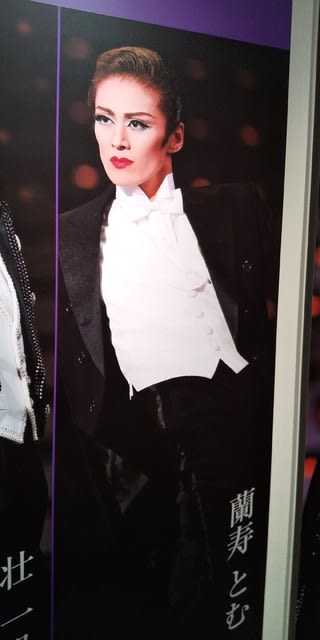

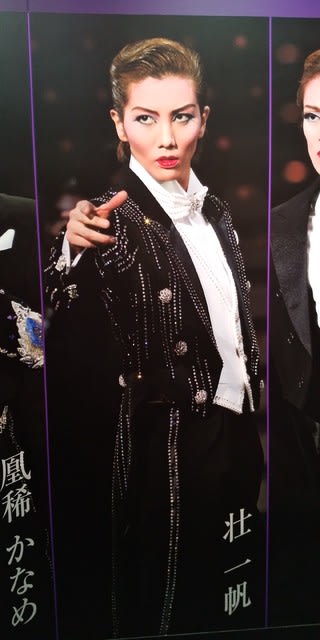

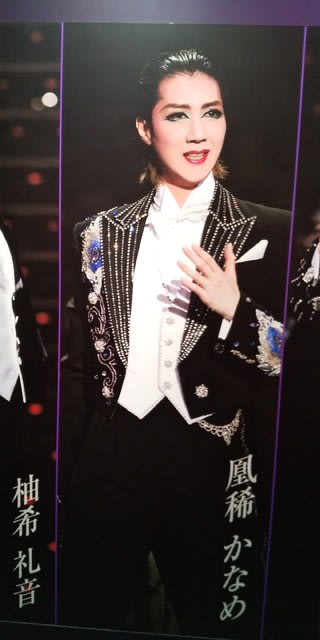

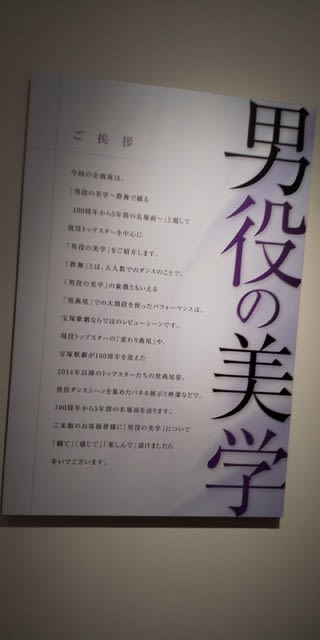

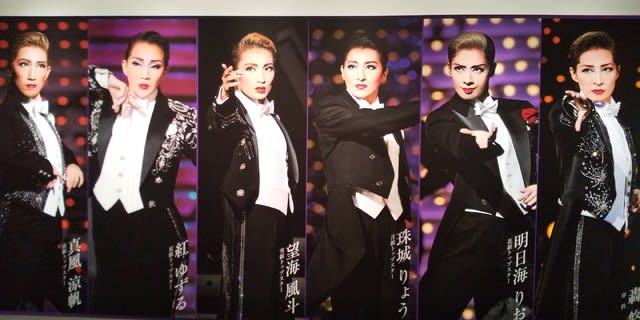

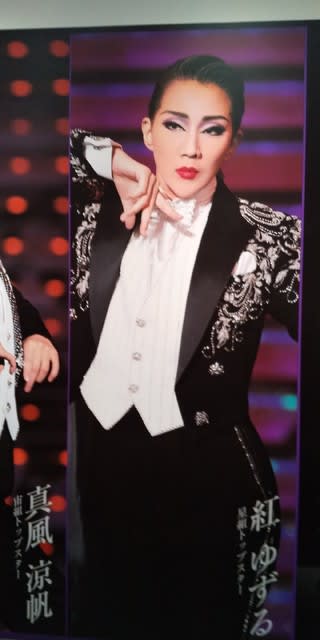

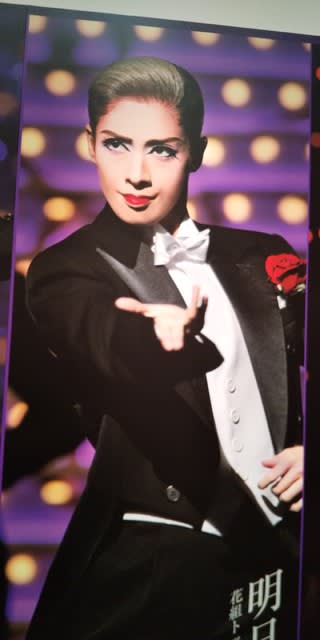

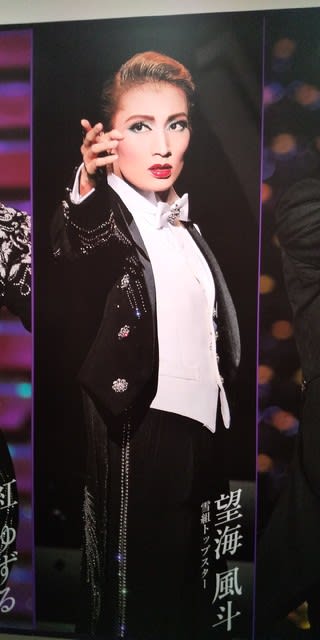

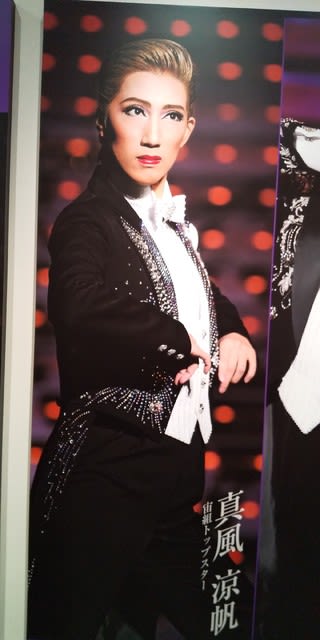

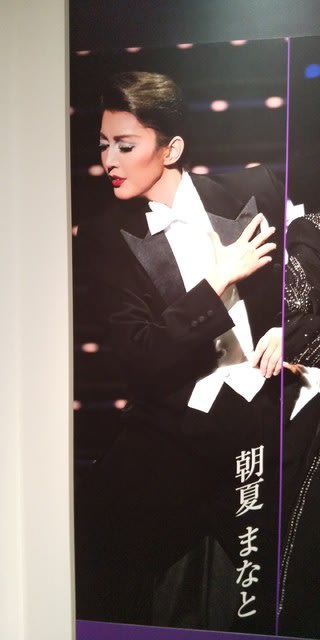

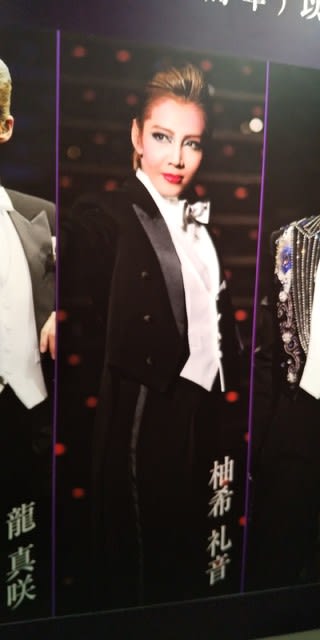

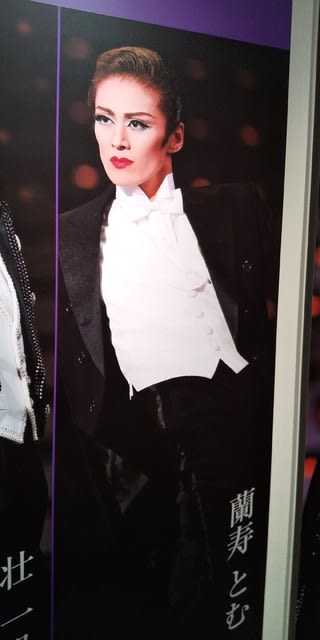

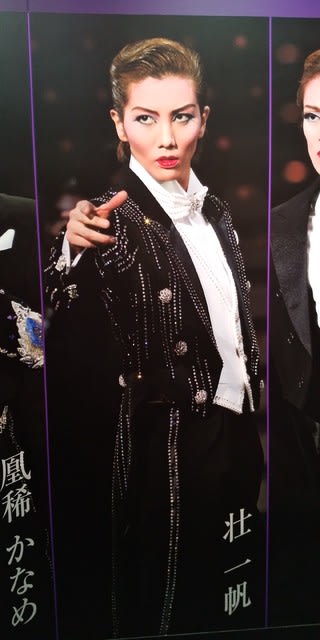

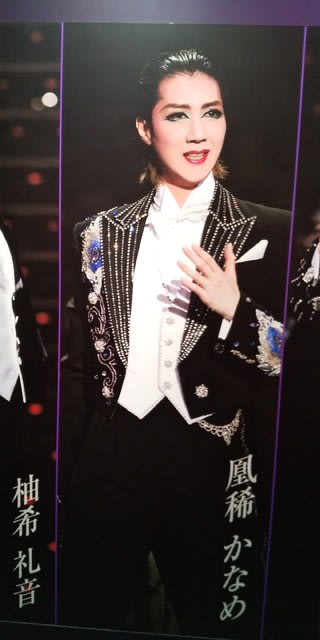

5月20日『オーシャンズ11』の日帰りバスツアーに参加した際訪れた歌劇の殿堂『男役の美学展』の写真をようやくアップ。10月13日をもってこの並びが過去となりました。わかってはいてもさみしいものです。ネットの時代になり劇団のホームページから名前が消えるのでリアルタイムでいなくなったのだと実感させられます。

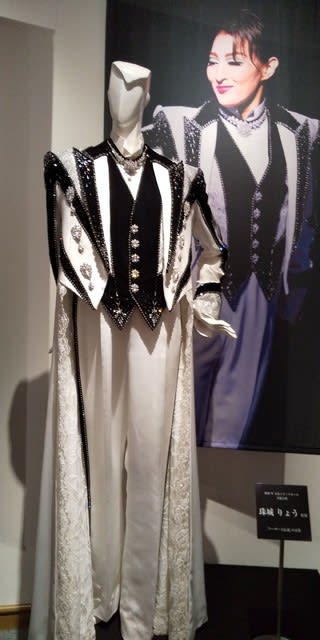

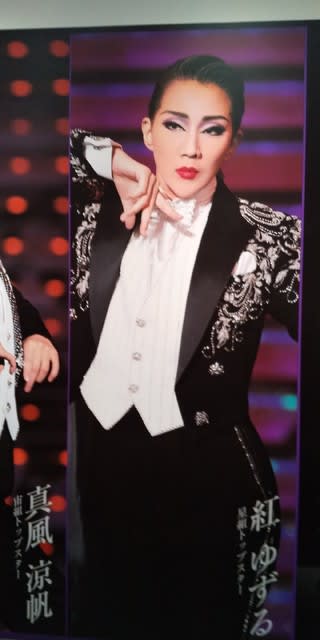

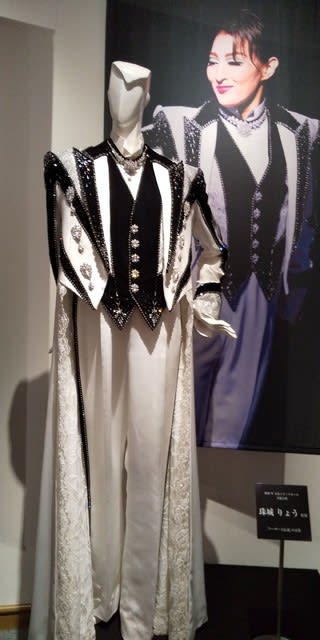

燕尾服の着こなしに、男役の経験値がでるとききます。退団公演のショーの最後は、キラキラのない燕尾服。男役としてのこだわり、集大成ですね。

かなり様変わりする今年のタカラヅカスペシャル、ライブビューイングがあるだろうから申し込むと思いますが複雑な気持ちです。

5月20日『オーシャンズ11』の日帰りバスツアーに参加した際訪れた歌劇の殿堂『男役の美学展』の写真をようやくアップ。10月13日をもってこの並びが過去となりました。わかってはいてもさみしいものです。ネットの時代になり劇団のホームページから名前が消えるのでリアルタイムでいなくなったのだと実感させられます。

燕尾服の着こなしに、男役の経験値がでるとききます。退団公演のショーの最後は、キラキラのない燕尾服。男役としてのこだわり、集大成ですね。

かなり様変わりする今年のタカラヅカスペシャル、ライブビューイングがあるだろうから申し込むと思いますが複雑な気持ちです。