「2010年6月7日(月)

くもり、あまり眠れないまま9時にアン・ツアー、スタート。

キャベンディッシュに向かう。

ケンジントン駅舎跡、フレンチ・リバー、モンゴメリさんの生家、

銀の森屋敷、再びPamキャンベルさんにお会いした。

嬉しいことを伝えたいのに英語がおぼつかなくて悔しい。

でも抱きしめてくれた。PEIの人なつっこい笑顔に触れてとがっていた心がやわらかく溶け始めていくような・・・。

PEIにまた来たのだという喜びが湧き上がってくる。

輝く湖水もフレンチ・リバーも昨年の7月とはまた違う表情をみせてくれる。

プリンス・エドワード島プリザーブカンパニーでお昼のロブスターをいただいた後、ニュー・ロンドン地区を抜けてキャベンディッシュへ。

キャベンディッシュ・ビーチ、教会、郵便局、そしてモンゴメリさんのお墓、グリーン・ゲイブルズを再び訪れる。

ツアー解散後、(キンドレット・スピリットで)少し休んで荷物の整理をした後、グリーン・ゲイブルズを再び見学。陽射しは柔らかく、日本の12月頃の気候で寒い。モンゴメリさんのお墓の花壇の花もこれから整えられようとしているところだった。去年見ているせいか、一つ一つがより心に残り、ああこうだったなと思い出し始める。

グリーン・ゲイブルズから恋人たちの小径、バルサム・ホロウ・トレイルを散策、ゆっくり歩いて40分ほど。なんだか緑が輝くように美しく、瑞々しい。眠いが変なストレスでキュッキュッとよじれていた脳味噌がやすらいでいく心地。体の底から気持ちいい感じ。

去年は恋人たちの小径を歩いていなかったんだな。トレイルにはアンの好きな小川が流れていた。

再びグリーン・ゲイブルズへ戻ってから、今度は去年と同様、ホンテッド・トレイルを歩いてモンゴメリさんの住居跡へ。前日の雨のせいで足元がかなり濡れてくる。

リンゴの木が少しばかり花が残っており、モンゴメリさんの息づかいが今も宿っているようで立ち去りがたい。

何度も何度もモンゴメリさんも眺めていたであろう木々たちの間を行ったり来たりする。

雲の流れが早い。晴れ間が顔を出すので、木々が輝くように美しく、枝と枝の間から青空に色んな形の雲が浮かんでいるのをいくつも写真におさめる。

立ち去りがたい。

モンゴメリさんが歩いたのと同じ赤土の小道をたどる。

足元からエネルギーが湧き上がってくるようだ。

家の跡がだんだんみえてくる道すがらも去年の7月とは景色が違っていて、春タンポポの綿毛が一面に広がっていた。

なんとも穏やかで輝くような時間。心が静かに溶けているような心地だった。

キャベンディッシュ・ビーチに夜も来る気になっていた。

だが、7時を過ぎたあたりだろうか、雨。靴はどんどん濡れてきてぐちゃぐちゃ。

それでもあきらめ切れず、部屋で食事をした後、海辺まで足を延ばしたが海は荒れていた。

赤土に打ちつける波は荒々しく、こわいぐらいだった。

誰もいないと本当に寂しい。赤い土の断崖も不気味に感じられる。

長い冬の寒い夜、電灯もない時代、暗い中でこんな海鳴りをきいたモンゴメリさんは、さぞ恐ろしかったであろうと想像する。

橙色の夢のようなサンセットを見ることができなかったのは本当に残念。次の課題だ。

これで満足して二度と来なくなってしまってはいけない、とモンゴメリさんが呼んでくれたと思うことにしよう。

雨にけむるグリーン・ゲイブルズもまた風情がある。写真におさめて、ぐちゃぐちゃの足で宿に戻る。可愛い部屋を汚くしてしまった。

夜はティー・パーティ。眠れていないし、頭が回っておらず英語が聞きとれない。

全く出てこない。情けない。

やはり眠れず、目がさめたりしてなかなかきつくなってくる。

直前まで必死で仕事をして、疲れたまま来ている身には応える。更年期障害の始まった身に過酷なことをしたのかなと思う。乳房が痛むが生理はこない。

それでも私の表情は穏やかになり、幸せな顔に変わっていたようだ。

PEIは私の心を幸せにしてくれる。足元からエネルギーをくれる。

今これを書いているのは(帰りの)トロントの空港、現実が戻ってくる。

なんとなく気持ちがキュッとなってくる。束の間の夢をみていたような気がする。

キンドレット・スピリット・カントリーイン泊。

寒いので、ガンガン暖房を入れて、眠れないが横になった。

換気扇がないせいか、湿気を感じる。もう一泊ぐらい・・・と思えるのがちょうどよかったかな。」

長文なので2回に分けるつもりが一気に書いてしまいました。

どこまでも穏やかで幸せだった時間が体のなかによみがってきました。

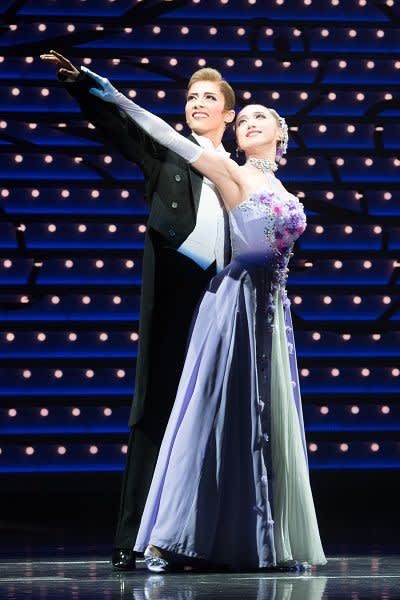

試練の連続、心の中にあるたくさんの幸せの引き出し、明日海りおさんのことばを借りれば

「心の点滴」がたくさんあるから、妹の分まで生きるのが私の役割なんだという想いがあるから、どうにかこうにかこうして生き延びている日々。明日は気温がぐんと下がり、しかも雨の予報。いちばん寒い時間帯に面接、きついね。大丈夫、大丈夫・・・。

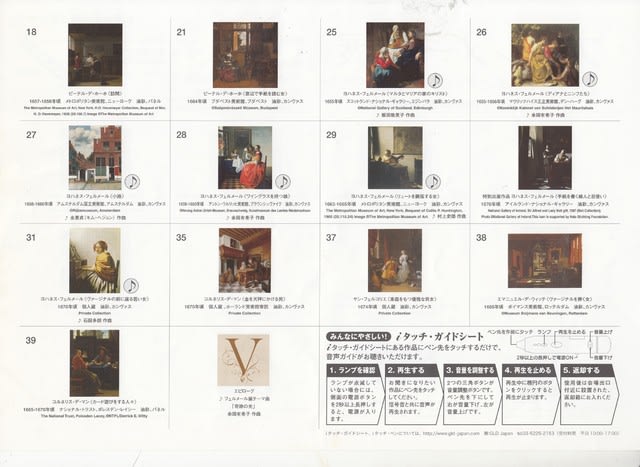

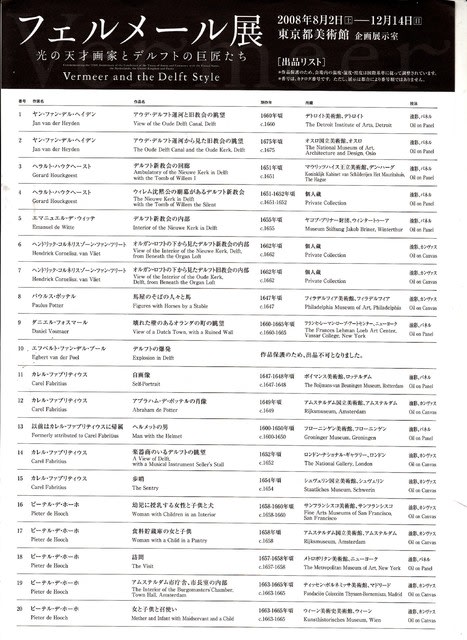

チェンネルの写真の整理がようやく進んできました。

日付順に整理していないので見づらくて申し訳ないですがお時間と興味がありましたら

ご覧ください。コメントもつけれるといいですが今はそこまで手が回らず。少しずつ、少しずつ・・・。

http://blog.goo.ne.jp/photo/288907?fm=entry

フレンチ・リバーから一枚。

お昼にいただいたロブスター。

たぶん日本人の観光客向けに小さく食べやすくなっていました。

地元に人が入る普通のお店でロブスターを注文したら、大きくって大変、大変。

ニュー・ロンドンにあるモンゴメリさんの生家。

モンゴメリさんが生れた部屋。

キャベンディッシュの海岸。お昼に訪れたときはまだ穏やかでした。

くもり、あまり眠れないまま9時にアン・ツアー、スタート。

キャベンディッシュに向かう。

ケンジントン駅舎跡、フレンチ・リバー、モンゴメリさんの生家、

銀の森屋敷、再びPamキャンベルさんにお会いした。

嬉しいことを伝えたいのに英語がおぼつかなくて悔しい。

でも抱きしめてくれた。PEIの人なつっこい笑顔に触れてとがっていた心がやわらかく溶け始めていくような・・・。

PEIにまた来たのだという喜びが湧き上がってくる。

輝く湖水もフレンチ・リバーも昨年の7月とはまた違う表情をみせてくれる。

プリンス・エドワード島プリザーブカンパニーでお昼のロブスターをいただいた後、ニュー・ロンドン地区を抜けてキャベンディッシュへ。

キャベンディッシュ・ビーチ、教会、郵便局、そしてモンゴメリさんのお墓、グリーン・ゲイブルズを再び訪れる。

ツアー解散後、(キンドレット・スピリットで)少し休んで荷物の整理をした後、グリーン・ゲイブルズを再び見学。陽射しは柔らかく、日本の12月頃の気候で寒い。モンゴメリさんのお墓の花壇の花もこれから整えられようとしているところだった。去年見ているせいか、一つ一つがより心に残り、ああこうだったなと思い出し始める。

グリーン・ゲイブルズから恋人たちの小径、バルサム・ホロウ・トレイルを散策、ゆっくり歩いて40分ほど。なんだか緑が輝くように美しく、瑞々しい。眠いが変なストレスでキュッキュッとよじれていた脳味噌がやすらいでいく心地。体の底から気持ちいい感じ。

去年は恋人たちの小径を歩いていなかったんだな。トレイルにはアンの好きな小川が流れていた。

再びグリーン・ゲイブルズへ戻ってから、今度は去年と同様、ホンテッド・トレイルを歩いてモンゴメリさんの住居跡へ。前日の雨のせいで足元がかなり濡れてくる。

リンゴの木が少しばかり花が残っており、モンゴメリさんの息づかいが今も宿っているようで立ち去りがたい。

何度も何度もモンゴメリさんも眺めていたであろう木々たちの間を行ったり来たりする。

雲の流れが早い。晴れ間が顔を出すので、木々が輝くように美しく、枝と枝の間から青空に色んな形の雲が浮かんでいるのをいくつも写真におさめる。

立ち去りがたい。

モンゴメリさんが歩いたのと同じ赤土の小道をたどる。

足元からエネルギーが湧き上がってくるようだ。

家の跡がだんだんみえてくる道すがらも去年の7月とは景色が違っていて、春タンポポの綿毛が一面に広がっていた。

なんとも穏やかで輝くような時間。心が静かに溶けているような心地だった。

キャベンディッシュ・ビーチに夜も来る気になっていた。

だが、7時を過ぎたあたりだろうか、雨。靴はどんどん濡れてきてぐちゃぐちゃ。

それでもあきらめ切れず、部屋で食事をした後、海辺まで足を延ばしたが海は荒れていた。

赤土に打ちつける波は荒々しく、こわいぐらいだった。

誰もいないと本当に寂しい。赤い土の断崖も不気味に感じられる。

長い冬の寒い夜、電灯もない時代、暗い中でこんな海鳴りをきいたモンゴメリさんは、さぞ恐ろしかったであろうと想像する。

橙色の夢のようなサンセットを見ることができなかったのは本当に残念。次の課題だ。

これで満足して二度と来なくなってしまってはいけない、とモンゴメリさんが呼んでくれたと思うことにしよう。

雨にけむるグリーン・ゲイブルズもまた風情がある。写真におさめて、ぐちゃぐちゃの足で宿に戻る。可愛い部屋を汚くしてしまった。

夜はティー・パーティ。眠れていないし、頭が回っておらず英語が聞きとれない。

全く出てこない。情けない。

やはり眠れず、目がさめたりしてなかなかきつくなってくる。

直前まで必死で仕事をして、疲れたまま来ている身には応える。更年期障害の始まった身に過酷なことをしたのかなと思う。乳房が痛むが生理はこない。

それでも私の表情は穏やかになり、幸せな顔に変わっていたようだ。

PEIは私の心を幸せにしてくれる。足元からエネルギーをくれる。

今これを書いているのは(帰りの)トロントの空港、現実が戻ってくる。

なんとなく気持ちがキュッとなってくる。束の間の夢をみていたような気がする。

キンドレット・スピリット・カントリーイン泊。

寒いので、ガンガン暖房を入れて、眠れないが横になった。

換気扇がないせいか、湿気を感じる。もう一泊ぐらい・・・と思えるのがちょうどよかったかな。」

長文なので2回に分けるつもりが一気に書いてしまいました。

どこまでも穏やかで幸せだった時間が体のなかによみがってきました。

試練の連続、心の中にあるたくさんの幸せの引き出し、明日海りおさんのことばを借りれば

「心の点滴」がたくさんあるから、妹の分まで生きるのが私の役割なんだという想いがあるから、どうにかこうにかこうして生き延びている日々。明日は気温がぐんと下がり、しかも雨の予報。いちばん寒い時間帯に面接、きついね。大丈夫、大丈夫・・・。

チェンネルの写真の整理がようやく進んできました。

日付順に整理していないので見づらくて申し訳ないですがお時間と興味がありましたら

ご覧ください。コメントもつけれるといいですが今はそこまで手が回らず。少しずつ、少しずつ・・・。

http://blog.goo.ne.jp/photo/288907?fm=entry

フレンチ・リバーから一枚。

お昼にいただいたロブスター。

たぶん日本人の観光客向けに小さく食べやすくなっていました。

地元に人が入る普通のお店でロブスターを注文したら、大きくって大変、大変。

ニュー・ロンドンにあるモンゴメリさんの生家。

モンゴメリさんが生れた部屋。

キャベンディッシュの海岸。お昼に訪れたときはまだ穏やかでした。