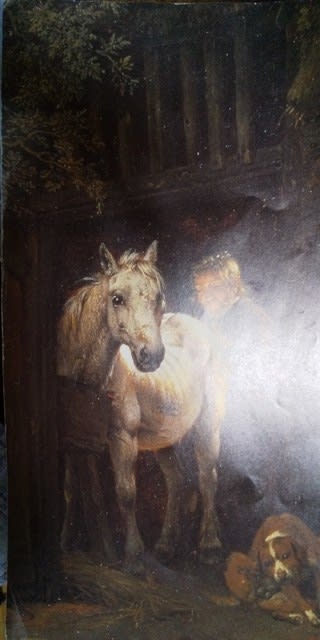

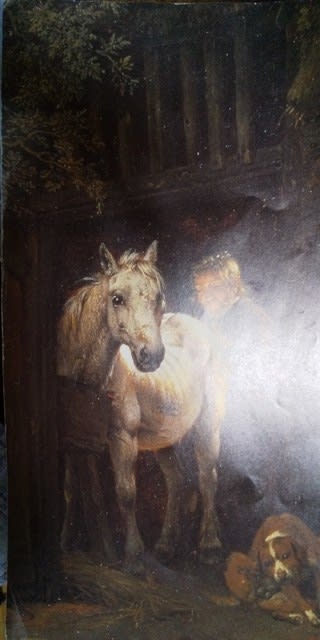

パウルス・ポッテル

(エンクハイゼン 1625-1654 アムステルダム)

《馬屋のそばの人々と馬》

1647年頃、フィラデルフィア美術館

「光り輝く春の空の下、様々な人物が馬小屋の前の日陰に描かれている。左側には明るく光る放牧地が開け、その手前には駒留め用の横木がある。前景に自分の馬に乗ろうとしている人がいるが、手助けが必要なほどぎこちない。赤ん坊に母乳を与えている母親が、微笑みながら彼らを見やり、その奮闘ぶりを観察して、面白がっている。脚で自分を掻く犬のほか、雄鶏や若鳥が小屋の前方右側に描かれている。開け放たれたドアから見える馬小屋の中には、明るい光を浴びて、男が白馬の後ろに立っている。自分の名を冠したコレクションを有する家系の子孫、ジョン・ ホープが1774年に購入した時、彼の書記係は本作品を次のように記録した。「前景に馬小屋のある風景が描かれ、小屋では一人の農夫がこげ茶色の馬の尻尾を縛っている。農夫も馬も、天窓から降り注ぐ強い陽光のなかにいる」。現代の鑑賞者には明るめの戸口のところで行われていることが理解できないであろうが、わらで労働馬の尻尾を縛るのは18世紀後半の鑑賞者にはなお合点のいく行為であった。

ホープ家の目録作成者は、馬小屋の暗い空間内の光源が屋根の天窓だと推測しているが、もっともな見方だろう。しかしながら、この小屋の描かれていない側に開いた窓があって、それが光源になっているのかもしれない。とはいえ、現実世界を文字どおり写し取ることを目的とした絵画においてさえ、オランダの画家がそうした細部を自由に描くというのはよく知られている。だから、描かれているのは想像上の情景なのかもしれない。さらに、この場面は彼が他の絵画で好んで用いた構図にかなりの程度一致している。この事実からすれば、本作品を実在の情景に基づいて描いたという可能性は小さくなる。ともあれ、その繊細な光の効果はより大きな構図における光の効果と調和している。たとえば、これまで述べてきたように、農夫の後頭部を照らす光源が一つあり、彼の顔は馬の尻からの二次反射で光っている。こうした複雑さと精緻さを備えた細部は、まさしく彼がデルフトと最も密接に関わっていた時期、つまり1640年代後半のポッテル絵画の仔細な分析をするよう促すものである。

1640年代後半のポッテルの絵画には、しばしば春の早春の光が描かれる。本作品では、馬小屋の前にある細い木と、駒留め用の横棒の前にある木の新緑がちらちらと銀色に照り輝く様がとらえられている。空いっぱいに広がる春の光は、遠くの情景を生き生きとさせ、シルエットで浮かび上がらせ、はるか水平線から前景へと逆光の明るみとなって流れてくる。細部への配慮も印象的である。鑑賞者は、前景の枝の一本一本や土-葉の一枚一枚、枯れ草や枯葉、焦点となっている中心場面の人物の身振り-はおろか、大気を感じさせつつもあふれる陽光、遠くに広がる明るい牧草地など、遠景のあらゆる細部までをも見極められる。パウルス・ポッテルは1646年にデルフトにやってきて、その年に組合に加入した。その翌年、つまり彼がこの作品に年記を入れた年は、ほぼ間違いなく彼にとって「奇跡の年」となった。この年には、有名な《若い雄牛》(ハーグ、マウリッツハイス王立美術館)のみならず、ツェルニン・コレクション由来の絵画や《ハーグ付近の農場》を含む、デルフト・スタイルの到来を予測させるような見事な絵画が描かれたからである。

見事なまでの保存状態にあるこの小品は、短命であったポッテルの最上の到達点を体現する。1854年、ヴァーゲンは本作品を高く評価しつつ、次のように解説した。「厚塗り、温かさ、力のある色遣いには、この巨匠のすばらしさのすべてが出ている。陽光に照らされたこの灰色の馬ほど、優れた効果を発揮するものは他にない。」

(2008年『フェルメール展―光の天才画家とデルフトの巨匠たち―』公式カタログより)

(エンクハイゼン 1625-1654 アムステルダム)

《馬屋のそばの人々と馬》

1647年頃、フィラデルフィア美術館

「光り輝く春の空の下、様々な人物が馬小屋の前の日陰に描かれている。左側には明るく光る放牧地が開け、その手前には駒留め用の横木がある。前景に自分の馬に乗ろうとしている人がいるが、手助けが必要なほどぎこちない。赤ん坊に母乳を与えている母親が、微笑みながら彼らを見やり、その奮闘ぶりを観察して、面白がっている。脚で自分を掻く犬のほか、雄鶏や若鳥が小屋の前方右側に描かれている。開け放たれたドアから見える馬小屋の中には、明るい光を浴びて、男が白馬の後ろに立っている。自分の名を冠したコレクションを有する家系の子孫、ジョン・ ホープが1774年に購入した時、彼の書記係は本作品を次のように記録した。「前景に馬小屋のある風景が描かれ、小屋では一人の農夫がこげ茶色の馬の尻尾を縛っている。農夫も馬も、天窓から降り注ぐ強い陽光のなかにいる」。現代の鑑賞者には明るめの戸口のところで行われていることが理解できないであろうが、わらで労働馬の尻尾を縛るのは18世紀後半の鑑賞者にはなお合点のいく行為であった。

ホープ家の目録作成者は、馬小屋の暗い空間内の光源が屋根の天窓だと推測しているが、もっともな見方だろう。しかしながら、この小屋の描かれていない側に開いた窓があって、それが光源になっているのかもしれない。とはいえ、現実世界を文字どおり写し取ることを目的とした絵画においてさえ、オランダの画家がそうした細部を自由に描くというのはよく知られている。だから、描かれているのは想像上の情景なのかもしれない。さらに、この場面は彼が他の絵画で好んで用いた構図にかなりの程度一致している。この事実からすれば、本作品を実在の情景に基づいて描いたという可能性は小さくなる。ともあれ、その繊細な光の効果はより大きな構図における光の効果と調和している。たとえば、これまで述べてきたように、農夫の後頭部を照らす光源が一つあり、彼の顔は馬の尻からの二次反射で光っている。こうした複雑さと精緻さを備えた細部は、まさしく彼がデルフトと最も密接に関わっていた時期、つまり1640年代後半のポッテル絵画の仔細な分析をするよう促すものである。

1640年代後半のポッテルの絵画には、しばしば春の早春の光が描かれる。本作品では、馬小屋の前にある細い木と、駒留め用の横棒の前にある木の新緑がちらちらと銀色に照り輝く様がとらえられている。空いっぱいに広がる春の光は、遠くの情景を生き生きとさせ、シルエットで浮かび上がらせ、はるか水平線から前景へと逆光の明るみとなって流れてくる。細部への配慮も印象的である。鑑賞者は、前景の枝の一本一本や土-葉の一枚一枚、枯れ草や枯葉、焦点となっている中心場面の人物の身振り-はおろか、大気を感じさせつつもあふれる陽光、遠くに広がる明るい牧草地など、遠景のあらゆる細部までをも見極められる。パウルス・ポッテルは1646年にデルフトにやってきて、その年に組合に加入した。その翌年、つまり彼がこの作品に年記を入れた年は、ほぼ間違いなく彼にとって「奇跡の年」となった。この年には、有名な《若い雄牛》(ハーグ、マウリッツハイス王立美術館)のみならず、ツェルニン・コレクション由来の絵画や《ハーグ付近の農場》を含む、デルフト・スタイルの到来を予測させるような見事な絵画が描かれたからである。

見事なまでの保存状態にあるこの小品は、短命であったポッテルの最上の到達点を体現する。1854年、ヴァーゲンは本作品を高く評価しつつ、次のように解説した。「厚塗り、温かさ、力のある色遣いには、この巨匠のすばらしさのすべてが出ている。陽光に照らされたこの灰色の馬ほど、優れた効果を発揮するものは他にない。」

(2008年『フェルメール展―光の天才画家とデルフトの巨匠たち―』公式カタログより)