八重洲ブックセンターが来年3月で閉店になるニュースが飛び込んできました。

先日、アイヌの講座に参加する際、すぐ近くだったので久しぶりに行って、

時間調整のために入った店内のドトールが意外と居心地もよく、

八重洲ブックセンターの存在感はさすがだと再確認したところだったのですが。

そもそも、八重洲周辺が再開発の嵐で、とても残念です。ビル建設ラッシュ。

味のある中華料理屋さんとか、喫茶店とか、もう消えてしまったんですよね。

オープン間近の東京ミッドタウン八重洲の高層ビルに入る小学校も話題で、テレビでも紹介されていました。

おお!これは注目ですね。PARIYA、ブリトー専門店にポーたまですって。すごい並び方。

な~んだ、オープンはまだ先のようです。

<<追記:上の店は、既にオープンしています。>>

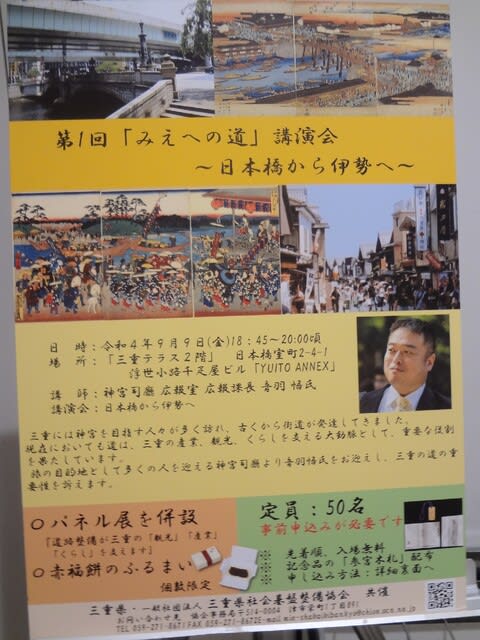

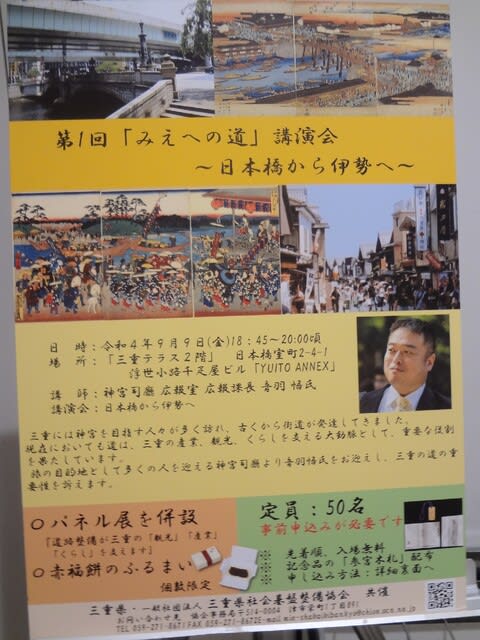

前置きが長くなりましたが、またまた三重テラスでの興味深いイベントに参加しました。

神宮司廳 広報室 広報課長 音羽 悟 氏による講演。

興味深い話が次々と出てきて、メモしまくっていました。

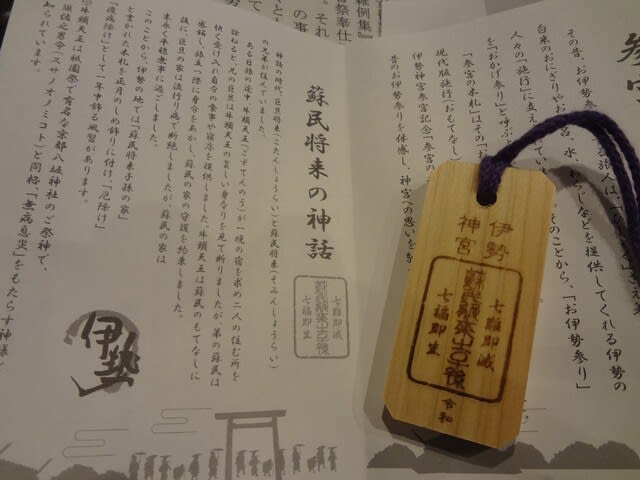

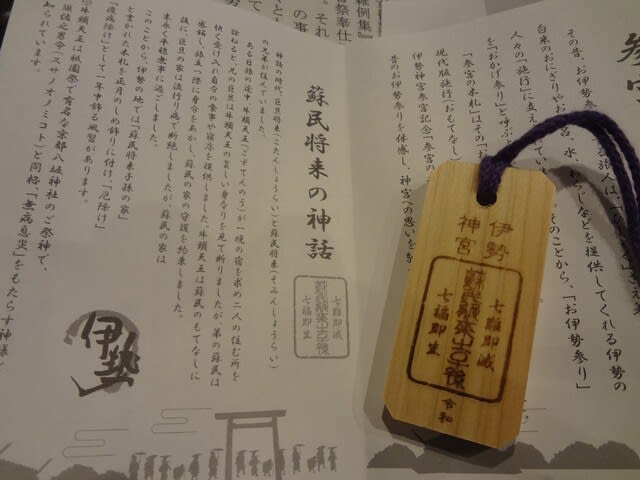

参宮の証となる「参宮の木札」もいただきました。

ご紹介したいことは山ほどありますが、ざくっと簡単にご紹介。といっても、長くなりそう。

一般に伊勢神宮と言われているが、正式名称は神宮。伊勢は付かない(これは知っていました!)。

神宮の成立については諸説あり、4~7世紀の幅がある。

神宮は皇室のための神宮ではあったが、

平安末期には庶民の参宮がすでに始まっており、室町時代に定着したと思われる。

それに伴って、街道が整備され、宿場町が発展した。

最初は、自分がとるものとらず、主人にも知らせず群衆に付いていくという抜け参りから始まった。

史料では、明和8(1771)年におかげ参りの記述があり、

このころからおかげ参りと言われるようになった。

文政13(1830)年には、3月晦日から9月までの間に457万9150人もの人がお参りした。

1日当たりの最高は14万8000人。当時の人口の6人に1人がお参りしたことになる。

街道が発展すると、名物がつくられる。赤福餅の起源は宝永4(1707)年。それより古い説もあり。

神宮にはおみくじがない。みくじは比叡山が始めた。人を呼ぶ戦略でもある。

神宮は、一生に一度のお伊勢参りと言われるため、とにかく人が来る。

みくじは必要なく、参宮大吉と言われるように、お参りしたこと自体が大吉となるわけである。

20年ごとに行われる式年遷宮では、内宮の正殿から宇治橋の内側の鳥居がつくられ、

次の式年遷宮で、関の追分の鳥居となる。

桑名の七里の渡しにある鳥居は、宇治橋の外側の鳥居から来て、それは外宮の正殿から来ている。

これは江戸時代から始まった。

全国にある神明社は、神宮を遥拝するためのもの。120社ほどある。

神宮には、正宮、別宮、摂社、末社、所管社が計125社ある。

平成25年の式年遷宮の時には1420万人と、想定をはるかに上回る多くの人が訪れた。

と、まあ、興味深い話が次々と出てきて、メモが追い付かないほどでした。

本当に神宮は興味深いところです。本当にすごいところです。そこに続く伊勢街道も興味津々。

神宮には何度も行っていますが、ゆっくりじっくり行ったことが実はないので、

紀伊半島の海岸沿いを全部電車でぐるりと回るという夢もあるし、

いつか実現したいものです。

伊勢の名物~赤福餅はいいじゃないか~なんてCMが昔ありました。

お土産で2個入りの赤福餅をいただきましたよ~。

こんな素晴らしいイベント、また参加したいです。また企画してほしいです。

先日、アイヌの講座に参加する際、すぐ近くだったので久しぶりに行って、

時間調整のために入った店内のドトールが意外と居心地もよく、

八重洲ブックセンターの存在感はさすがだと再確認したところだったのですが。

そもそも、八重洲周辺が再開発の嵐で、とても残念です。ビル建設ラッシュ。

味のある中華料理屋さんとか、喫茶店とか、もう消えてしまったんですよね。

オープン間近の東京ミッドタウン八重洲の高層ビルに入る小学校も話題で、テレビでも紹介されていました。

おお!これは注目ですね。PARIYA、ブリトー専門店にポーたまですって。すごい並び方。

な~んだ、オープンはまだ先のようです。

<<追記:上の店は、既にオープンしています。>>

前置きが長くなりましたが、またまた三重テラスでの興味深いイベントに参加しました。

神宮司廳 広報室 広報課長 音羽 悟 氏による講演。

興味深い話が次々と出てきて、メモしまくっていました。

参宮の証となる「参宮の木札」もいただきました。

ご紹介したいことは山ほどありますが、ざくっと簡単にご紹介。といっても、長くなりそう。

一般に伊勢神宮と言われているが、正式名称は神宮。伊勢は付かない(これは知っていました!)。

神宮の成立については諸説あり、4~7世紀の幅がある。

神宮は皇室のための神宮ではあったが、

平安末期には庶民の参宮がすでに始まっており、室町時代に定着したと思われる。

それに伴って、街道が整備され、宿場町が発展した。

最初は、自分がとるものとらず、主人にも知らせず群衆に付いていくという抜け参りから始まった。

史料では、明和8(1771)年におかげ参りの記述があり、

このころからおかげ参りと言われるようになった。

文政13(1830)年には、3月晦日から9月までの間に457万9150人もの人がお参りした。

1日当たりの最高は14万8000人。当時の人口の6人に1人がお参りしたことになる。

街道が発展すると、名物がつくられる。赤福餅の起源は宝永4(1707)年。それより古い説もあり。

神宮にはおみくじがない。みくじは比叡山が始めた。人を呼ぶ戦略でもある。

神宮は、一生に一度のお伊勢参りと言われるため、とにかく人が来る。

みくじは必要なく、参宮大吉と言われるように、お参りしたこと自体が大吉となるわけである。

20年ごとに行われる式年遷宮では、内宮の正殿から宇治橋の内側の鳥居がつくられ、

次の式年遷宮で、関の追分の鳥居となる。

桑名の七里の渡しにある鳥居は、宇治橋の外側の鳥居から来て、それは外宮の正殿から来ている。

これは江戸時代から始まった。

全国にある神明社は、神宮を遥拝するためのもの。120社ほどある。

神宮には、正宮、別宮、摂社、末社、所管社が計125社ある。

平成25年の式年遷宮の時には1420万人と、想定をはるかに上回る多くの人が訪れた。

と、まあ、興味深い話が次々と出てきて、メモが追い付かないほどでした。

本当に神宮は興味深いところです。本当にすごいところです。そこに続く伊勢街道も興味津々。

神宮には何度も行っていますが、ゆっくりじっくり行ったことが実はないので、

紀伊半島の海岸沿いを全部電車でぐるりと回るという夢もあるし、

いつか実現したいものです。

伊勢の名物~赤福餅はいいじゃないか~なんてCMが昔ありました。

お土産で2個入りの赤福餅をいただきましたよ~。

こんな素晴らしいイベント、また参加したいです。また企画してほしいです。