6月に入り他の自治体議会では、議会や委員会の傍聴を控えてもらうという動きをするところなどが出てきていますし、その他にも、質問の縮小や取りやめなどを行っているところや、議場での議員の入れ替えを行うことを行っているところもあるようです。いろいろな対応については、「三密」の回避や「新しい生活様式」に沿うように検討されていて、三重県内であれば、5月26日に公開された『三重県指針 Ver.2』を参考にしながら、それぞれの自治体や自治体議会で対応を考えられていることでしょう。

■新型コロナウィルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針 Ver.2』(5月26日公開)

実際にマスクの着用は日常化し、「三密」回避のための行動が広がり、行政窓口には飛沫感染防止のためとして、透明のビニールシートが垂れかけられたりもしながら、新型コロナウィルス対策に取り組まれていたりします。また、緊急事態宣言が出され、世の中の活動自粛圧力も強くなり、感染拡大地域との間の人の移動だけではなく、日常の人の移動もブレーキがかかったこと、その間にテレワークやオンライン会議が広がったことなどの変化もあります。

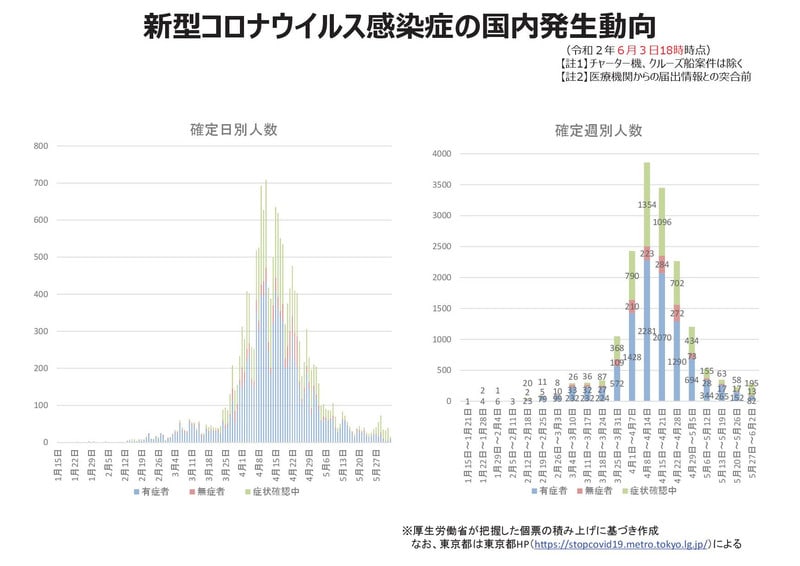

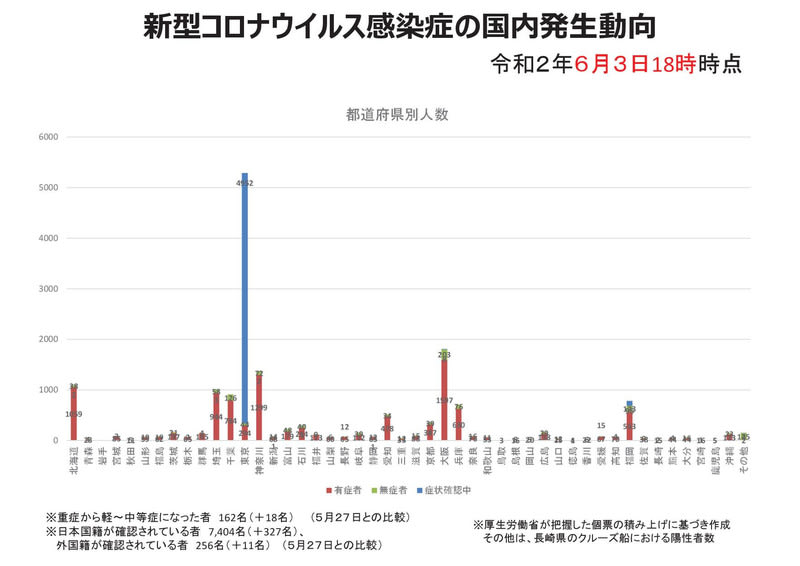

これらの取り組みが、2月から5月中旬にかけて、主に大都市圏を中心として拡がった新型コロナウィルス感染症の拡大抑止に好影響を与えていた、大きな関係があることは間違いないところでしょう。次の画像はそれらに関係してのもので、厚生労働省のホームページ、「新型コロナウィルス感染症について -国内の発生状況」6月3日18:00時点の情報を引用したものです。

5月末までの対応を基準にしながら6月以降の対応をすれば、6月以降夏季の感染拡大を抑止できる可能性は非常に高いと思います。ただそれを行うとすれば、経済活動のストップや消費意識の低下など、そのことに伴う影響も避けられないのではないかと考えます。ですから、全国で緊急事態宣言が解除され、社会・経済活動を戻していこうという局面に入っている今、5月末までの考えと同じような行動をとるのであれば、その必然性などについて、「証拠」「裏付け」「科学的根拠」を示しながら、なぜその選択をしたのか説明する必要があると思います。

つまり行政も議会も、いろいろな行動を選択するときには、サイエンスとエビデンス、つまり「証拠」「裏付け」「科学的根拠」について、思考停止や感情論ではなく、十分に議論することが求められていて、それは過去の状況の検証とあわせて、先の状況も想定しながら、今のあり方を考え、取り組みを選択することなのだと思います。そして、厚生労働省のデータは全国のものであって、三重県、鈴鹿市の状況とは違うところがあるでしょうから、地域のデータも重ねて考える必要があると思います。

このようなグラフなどから読み取って考えられることを背景に、議会の活動について考えれば、6月定例会に選択している行動について、感染症が全国的に拡大していた時期の今年3月定例会での考えと対応の実態と比較して説明すること、次の感染症の流行時期の入り口となるだろうこの秋の9月定例会については、6月の判断を受けてどのような選択肢がありうるのか、事前に想定しながら説明することが大切といえると思います。

別の考え方としては、感染しているかどうかがわからないまま議会を開くのではなく、出席の執行部も含めて感染の有無を検査し、その上で会議を開催することがあってもいいのではないかということがあります。ソフトバンクが昨日6月10日に、ソフトバンクグループや取引先を中心とした企業の従業員、そして医療従事者など、合計44,066人から任意で提出された抗体検査の結果を公表しています。このような検査を行い、結果に対して適切な対応を行った上で、議会での対応を決定してはどうかということです。

ともかく、大人が「証拠」「裏付け」「科学的根拠」に基づいた議論と、そこから導かれた結果で行動することは、次の世代に対しての責任でもあると思います。

マスクの着用は日常化し、鈴鹿市の小中学校にはフェイスシールドが配布され、音楽の合唱や理科の実験、給食の配膳の際に着用することになっています。別の市では、透明のつい立てを学習机に設置するところもあります。そのような状態に対応するために、エアコンを使って環境を調整するべきだとも言われています。

では、そのような状態で授業を受けることや学校生活を送ることが、児童や生徒にとってよいものなのでしょうか。私はそうではないと思います。できれば、フェイスシールドなどやマスクの着用を最小限にして、学校での生活を送れるようにすることが、児童や生徒の学びや成長に大切だと思います。そのために必要な施策や取り組みを、「科学的根拠」や「裏付け」をもとに考えて実行することが必要でしょう。

それは教育面でも重要なことだと思います。「決められたことだからする」のではなく、「どのような理由ですることになったのか」や「その理由は合理的なのか」といったことを知り、そして考えて実行することが、アフターコロナの時代を生きる子どもたちに求められることだからです。

私たちが新型コロナウィルス感染症対策として、「証拠」「裏付け」「科学的根拠」に基づいて政策的判断や、日常生活のあり方を考えるためには、地域の実情なども踏まえながら議論を行って、方向性を示すことを目的とした地域ごとの検討会議を、行政の下部組織のようにではなく、議会も含め意見を聴くことのできる形で設置することが考えられるでしょう。「科学」という言葉には、自然科学だけではなく社会科学も含めることが重要になると考えます。

そしてメディアなどで流れている情報について、私たちも「証拠」「裏付け」「科学的根拠」の視点から考えることが必要です。出されている指針や考えなどについてそのまま受け入れるだけではなく、参考にしながら自分で考え判断することが、これまで以上に求められる時代になっているのではないでしょうか。

少なくとも、行政と議会はこれまで以上に「証拠」「裏付け」「科学的根拠」に基づいて、政策の立案や政策的判断を行わなければいけないと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます