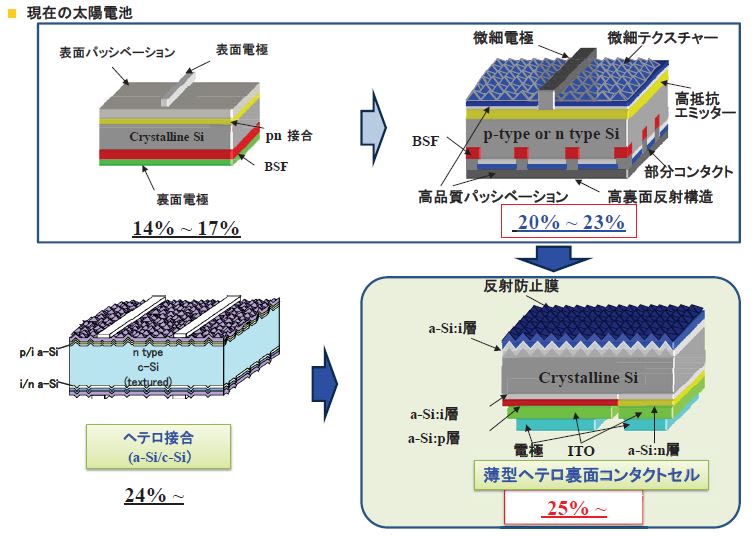

HITが世界最高変換効率25.6%を研究レベルで達成したことを取り上げたが、これだけでは頭

を整頓できないと補考してみた。これらの開発スケジュールは経産省(上図クリック)の開発ス

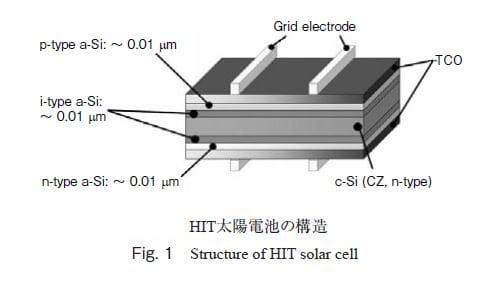

ケジュールとも沿っている。ところで、アモルファス薄膜太陽電池の基本構造は、pin 構造であ

る(図1)。c-Si に比べ品質面で劣るa-Si:H ではノンドープのi 型(真性,intrinsic)層をドー

プ層間に挿入し、i 層を空乏層化して高電界をかけ、この電界により光生成キャリアを電極へ輸

送するキャリアドリフト型デバイスである。ドープ層はこのi 層に内蔵電界(内蔵電位、built-

in ポテンシャル)を形成する役目を果たし、ドープ層で生成されたキャリアは再結合して光電

流としては取り出せない(dead layer)ので、光入射側に用いられるp 型窓層は、できるだけ

吸収係数の小さなワイドギャップ材料が必要である(専門用語が多すぎて普通のひとが読めばわ

からないが、こんかいの開発成果である、"薄膜太陽電池の量子スケールデバイス設計"を前に進

める)。

上図は、HIT太陽電池の構造を示す。アルカリ溶液による異方性エッチング法を用いてn型チク

ラルスキー(Cz)のc-Siウェハ表面に周期的なテクスチヤー構造を形成した後、基板上に真性

な(i型)アモルファスシリコン(a-Si)層とp型のa-si層を堆積することでp/nヘテロ接合を形成

し、p/nヘテロ接合の反対西側には、i型とn型のa-Si層を堆積し,BSF(Back Surface Field)構造

を形成する。ドービングされたa-Si層の両側には、透明導電酸化物(Transparent Conductive oxidel

TCO)層と金属グリッド電極を形成することで表裏対称構造を有するHIT太陽電池セルが形成で

きる。各プロセスは、200℃以下の低温で形成され、セル製造に必要なエネルギーも小さい。HI

T太陽電池最大の特長はc-Siウェハとドーピングされたa-Si層の間に高品質なi型a-Si層を挿

入することによって、c-Si表面における良好なパッシベーション(不活性)性能か得られる。

この良好なパッシベーション性能は、太陽電池特性を低下させるc-Si表面の欠陥による再結合を

抑制し、高い開放電圧(open circint voltage::Voc)得ることかできる一方、約900℃の熱拡散により

形成される一般的なc-Si太陽電池は、金属電極と半導体界面での再結合速度か速いため、高い

Vocを得ることができないので,両者を比較すると、HIT太陽電池は高い変換効率を有する。ま

た、この高いVocは変換効率改善だけではなく、良好な温度係数をもたらす。加えて、HIT太陽

電池の対称構造には2つの利点がある。1つは、両面発電が可能であり、セルの一方面からの光

入射による発電だけでなく、反対面側からの光入射に対しても発電が可能であり、地表面からの

反射などを利用することにより、発電効率を1割以上向上できる。2つめは、表裏対称構造によ

り熱や機械的なストレスが緩和できる。この2は大きな魅力だ。このように、一般的なc-Si太陽電

池に対し、発電特性においても構造的特徴においても優れたHIT太陽電池セルは、三洋電機独

自の技術であり、上記の特徴から、近年欧米やアジアでHIT太陽電池構造が注目を浴びている。

さて次に改良課題について整頓してみよう。ます1つめはダウンサイジング(薄膜化)について。

太陽電池の製造コストを低減するには、Siウェハの厚みの削減が効果的だがウェハ厚が薄くなる

といくつかの課題が生じる。1つめの課題は、機械的な強度が弱まることである。薄いSiウェハ

は、割れやすくなるだけでなく、熱や機械的なストレスの影響を受けやすく、反りが発生する。

セルの反りは太陽電池セル同士を直列につなげて作製するモジュール化工程で、深刻な歩留まり

低下を引き起こす。2つめは光電流の減少である。Siのバンドギャップである1.1eV近い領域(

11,00nm付近の近赤外光領域)では、Siの光吸収係数か低く、Si内部で吸収されないフォトン数

がウェハ厚の減少とともに増加し,短絡電流(short-circuit current:Isc)の減少を引き起こす。3つ

めの課題は、Vocの低下である。Si表面での少数キャリアの再結合確率かSiバルク中の再結合

確率よりはるかに大きいときにSiウェハ厚が減少するのにしたがって、Si表面におけるキャリ

ア再結合の比率は増加する。この場合、Vocは減少する。下図は、一般的なc-Si太陽電池では、

1×105cm/sの裏面再結合速度とSiバルク寿命を2000μsと仮定した場合のPCIDシミュレーショ

ンによる:VocとIscのSiウェハ厚依存性のグラフで、200μmのセルで規格化した場合の相対値

を示す。この計算結果は、薄いSiウェハを使用することで、太陽電池特性のうちVocおよびIsc

が低下していく様子を表している。

さらに、上記の課題をHIT太陽電池の特長か解決してくれる。1つめは、HIT太陽電池が

表裏対称構造であることと、各プロセス温度か200℃以下であることである。厚さ5μmのc-Si

ウェハを用いたHIT太陽電池セルで反りが無い。この表裏対称構造と低温製造プロセスは、a

-Si,TCOおよび金属グリッド電極形成時に反りを抑制、HIT太陽電池の構造がより薄いc

-Siウェハの使用に適していることを示す。2つめは、a-Si層の良好なパッシベーション特性

で、厚さ165μmのHIT太陽電池セルで規格化されたVoc、、Isc 変換効率のセル厚み依存性で、

良好なパッシベーション性能により、a-Si/c-Si界面に おける表面再結合速度か小さい場合、

Siウェハ厚が減少するにしたがい、バルク中で再結合する少数キャリアの割合が減少、結果と

して、Voc が増加する。これが Iscの減少を補完することで薄いSiウェハの使用による変換効

率の低下が抑制できる。

●HITセルの損失計算の内訳

さらに、薄型HIT太陽電池セルの特性損失では、光学的な損失か大部分を占め、それ以外では

抵抗損失やダイオード特性などによる電気的損失となる。光学的な損失をさらに細分化すると、

表面形状と反射防止効果で低減しきれない反射損失とc-Si以外の層による吸収損失、さらに金

属グリッド電極によるシヤドウロスとなる。また、抵抗損失には、TCOと金属グリッド電極に

よる集電の抵抗損失,a-Si膜の抵抗損失、およびa-Si/TCO界面やTCO/金属グリッド電

極間の接触抵抗損失か存在する。ダイオード特性損失は、主にa-Si/c-Si界面での再結合確率に

よる損失となる。薄型HIT太陽電池セルを基準として百%とした場合、これらの損失を合計す

ると約26%の改善の余地か存在し、すべての損失を無くすことで29%の理論変換効率となる。こ

の値はc-Si系太陽電池の理論変換効率と一致する。ただし、26%の損失の中で不可避な損失も

存在し、各損失を程度減少すれば、25%超の変換効率がHIT太陽電池セルで実現できる(つま

り、今回の発表によると23%を各損失要素を50%改善したことで→25%超を実現した)。

さて、HIT太陽電池セルの性能改善の「光学損失減少のアプローチ」には、1つめとしての表

面反射損失を低減に、c-Si表面のテクスチャー構造の最適化といて、ウェットプロセスによる

Siテクスチャーは、構造的な角度が58°と決まっているが、同じサイズのテクスチャーの一様性

が重要。異方性エッチング速度をコントロールすることでこれを実現、2つめa-Si層とTCO

層の吸収損失の低減があり、a-Si層の厚みは約0.01μmと非常に薄いものの、300nm~700nmの波

長領域の光吸収係数か大きく、わずかな厚みで大きくa-Si眉での吸収量か増加する。ただし、a-

Si層を薄くするとc-Si表面のパッシベーション性能が悪化し特性を低下させるというトレード

オフがあり、いかに良質なa-Si膜を得るかが重要で、所望の膜質が得られるように制御し一様で

良質なa-Si膜がえられる。3つめはTOC層の吸収低減に、成膜条件の変更と材料の最適化によ

り、膜のキャリア密度を減少させ、移動度を向上できる。キャリア密度は、プラズマ振動による

900nm 以上の長波長光領域の吸収と大きく相関があり、移動度においても同様に有効質量の変化

によるプラズマ振動数と相関し、キャリア密度減少と移動度向上により、長波反側の光吸収を減

少させることができる。4つめは、金属グリッド電極のシヤドウロスの改善で、金属グリッド電

極直下は無効領域となり、金属グリッド電極の細線化か重要で、金属グリッド電極を単に細くす

るだけでは、体積抵抗か増大し、抵抗損失を大幅に悪化させるので、細線化と同時にアスペクト比

率(電極高さ/電極幅)の改善が必要となる。このため、金属グリッド電極の形成条件を細かく

管理することで、細線かつ高アスペクトな電極を実現し、無効領域の削減を実現する。

つぎに、「電気特性損失低減のアプローチ」として、電気特性損失低減には、主に抵抗損失を低

減することであり、太陽電池特性の中の曲線因子(Fill Factor::FF)の改善される。抵抗損失低減

として最も効果的なものは、TOC膜と金属グリッド電極による集電抵抗損失を最小化する金属

グリッド電極の形状と本数の最適化であり、TOC膜は、キャリア密度の低減以上の移動度向上

を実現することで、横方向のシート抵抗減少できる。また、金属グリッド電極も高アスペクト化に

より、体積抵抗が減少できる。この両者の抵抗値を用いて、最適なグリッド本数を計算すること

で、無効領域の削減と、集電による抵抗損失の減少の両立ができる。

以上、理論変換効率とされる29%まで後4%に迫ったことをここに確認した。もはや、原発は

不用であることも(少なくとHITを全国展開すれば実現できるという担保を手にした)ここで確

認した。

【アベノミクス第三の矢 僕ならこうするぞ!】

●里山資本主義異論

チョット間を開け過ぎてもなんなので『里山資本主義』を読み進めておこう。貨幣あるいは、国

債の増刷する、つまり信用付与する中央政府目的は、便益性を劣化させず(=過剰なインフレー

ションを防止しながら、行き詰まった不況下の日本経済の打開、あるいは東日本大震災と福島第

一原発事故からスムーズな普及・復興にある。したがって、自然現象と社会現象をゴチャ混ぜ(

混同)た議論はナンセンスだし、国債(=長期事業資金調達手段)が赤字化(=事業劣化)を生

んでいる原因・機構の解析を議論せず批判するのもどうかと考える。確かに、潜在的需要と潜在

的供給のバランスが崩れるとインフレーションが起きるが、それとて、需供ギャップという指標

で計量しておけば良い話しだし、赤字化した国債引き受け基準を設定(アルゴリズム開発)し、

中央政府が相殺すれば良いことである。なぜなら、日本の国民多くは、それらを賄う潜在的な勤

労意欲が充分に備わっていると考えるからだ。それを上手く導出できないのは、リーダシップが

欠如(あるいは不足)しているからだと考えている。その前提の上で先回の上勝町の『葉っぱビ

ジネス』のように、"里山資本主義"を考えてみたい。また、自由な議論には、吉本隆明が言った

ように"タブー"と"萎縮"は排除したい。

不安・不満・不信を乗り越え未来を生む「里山資本主義」

「日本経済は衰退に向かっているのではないか」という人びとの不安。それは以上述べてき

た雅実の提示程度では、残念ながら消えない。不安が消えないのは、筆者の論点自体が「そ

うはいってもマネー資本圭義の枠内の話」であるからだ。筆者は平均値による即断を否定し

て、個別の事実をきちんと踏まえてから判断しようと語ってきたわけであるが、そこで示し

た「実は日本はダメダメではない論」は、いずれも「マネー資本主義全体が行き詰まらずに

お金が回り続けるのであれば、日本もその中で何とか稼いでいけますよ」という域を出てい

ない。「地に足が着いていない」という語があるが、マネー資本主義は、しょせん地に足着

かぬ空中戦の話だ。宙に浮かんだお金の循環自体が根底から崩壊してしまうようなリスクが

常にあることを、瀧日本大震災を経験した以降の日本人は、本能的に気付いているのではな

いか。

天災は「マネー資本主義」を機能停止させる

今回の震災では、東北から北関東の太平洋沿岸を平安時代前期以来の規模の大津波が襲い、

遠い過去をすっかり忘れていた多くの日本人を打ちのめした。しかし常軌を逸した人災害は

文献に残るものだけでもまだいくらでもある。

平安時代前期に秋田県北部の米代川流域を埋め尽くした十和田胡人噴火の泥流。室町時代

中期に東海道沿岸を襲い、淡水湖だった浜名湖を海とつなげてしまった明応の大地震と大津

波。江戸時代中期に有明海沿岸に甚大な津波の被害をもたらした、雲仙噴火に伴う眉山の崩

落。同じく江戸時代中期に沖縄県の八重山諸島などで一万数千人の死者を出した、波高40

メートルの国内文献記録上級大の大津波。その前後には、有名な鬼押し出しを形成した浅間

山の噴火や、富士山の宝永噴火などもあり、大量の火山灰噴出が気温の低ドをもたらして、

天明の大飢饉を深刻化させた。いずれも、今の世で同規模のことが起きれば世界が震憾する

ものばかりだ。

それでも自分の家の横に水や田畑や里山のある地方はまだましだ。世界最大の大都市圈で

ある首都圏や、先進国ベスト5に入る同じく巨大都市圏である京阪神圏には日本人の半分近

くが暮らしているが、そこでは燃料、食料はもちろん飲料水すらまったく自給できていない。

仮に南海トラフ地震の最大級のものが起きてしまって、東京-大阪間の中枢的な産業機

能・物流機能が停止したら? 致死性の高い新型インフルエンザが突如大流行したら? ま

ったく想定外の勢力によるテロが東京ほか先進諸国の中枢都市を同時に襲ったら? ハリウ

ッド映画のネタではあるまいし、そんなことを心配しても仕方ないという話かもしれないが、

起きる可能性はまったくのゼロではない。同じことが地方で起きたときとは比較にならない

ほど、大部巾圏住民の困窮や混乱のリスクは高まるだろう。

もとより、可能性でいえば低い話に過ぎない。だが低い可能性でも心配してしまえるほど

脳が発達した動物である人間の業というものが、いや言葉にして考えていなくても生き物と

しての本能で感じ取ってしまっているという現実が、不安・不満・不信の根源にある。日本

経済を動かしている大都市圏の住民になるほど、実は先行きに対して大きな不安を抱き、心

の奥底で自暴自棄になってしまっている。最近の日本人が、取り敢えず国債乱発や取り敢え

ずの原発再稼動など、刹那的な行動に出てしまうのも、その裏返しなのではないだろうか。

インフレになれば政府はさらなる借金の雪だるま状態となる

取り敢えずの国債乱発という刹那的な行動、と書いたばかりだが、マネー資本主義の行き

詰まりは、毎年の国債増発の結果、ついに世界一の借金王になってしまった日本政府の財政

を見ても実感される。

多年の自民党政権も、3年間の民主党政権も、国民の生活のため、震災復興のため、大型

経済対策のためと称して赤字国債の発行を続けてきた。あまり投票に行かない若い照代や、

投票権のない子ども、まだ生まれていない子どもにツケを回し、今年さえよければ、足元さ

えなんとかなればと、対GDP比率で2倍以上と世界一の水準の借金を債み上げてきた。

もはやそのツケは子孫に回るだけではない。投票ないし無投票という行動で借金債み増し

を是認ないし黙認してきた当の世代自身にも、年金支給開始年齢の後送りや医療福祉サービ

スの切りドげという形で回り始めている。それだけではない、極度のインフレという、高齢

者や中高年のこれまでの金銭的蓄積を、元も子もなくすような事態が起きる危険性も少しず

つ高まりつつある。これまでは幸いそうなっていなかったが、日本人の人生は世界有数に良

いので、誰もが、逃げ切れる保証はどこにもない。

これまで際限なく国債残高を増やし続けて来られたのは、幾ら出しても何とか売れ続けた

からである。国債の九割以上は日本の企業や個人が保有しているのだが、それは日本の企業

や個人に現金があったからだ。だが先に述べたとおり、化石燃料高の今世紀、さらに円安が

進めば貿易赤字が拡大し、金利配当収入も食い潰して日本全体が経常収支赤字になりかねな

い。プラザ合意で円高が始まって以降も、毎年5~20兆円以上あった経常収支黒字がマイ

ナスになるということは、定義七はその分自動的に現金が国内になくなるということではな

いのだが、国内での国債消化能力が大なり小なり下がっていくことは避けられない。

それでも米国のように国外から借金をし続けられる国であればまだ良いのだが、円安に向

かう見通しが高い中、日本国債を海外に売りたいのであれば、現状の平均1・4%というよ

うな低金利では難しい。そうでなくともインフレ誘導をするというのであるから、国内で国

債を消化するためにも金利をもっと上げねばならないだろう。しかし国債の発行金利を上げ

ると、既に発行されている国債が市場で売買される際の流通利回りもLがる。実際には発行

済み国債の金利は発行時に決まっているので、金利が上がった場合には国債そのものの売買

価格が下がることで金利水準が上がるという調整が金融市場で自動的に行われる。つまり発

行済み国債を持っている企業や個人の財産が目減りするということだ。

少々の金利上昇ならともかく、市場はそのときの世の気分次第で極端な動きをすることも

多い。世界のどこかで起きる何かがきっかけで金利七昇が過度に進めば、国債を多く保有す

る年金基金や生命保険会社、地方の金融機関などが打撃を受ける。国債保有高の目減りが進

んで彼らの財務内容が悪化すると、年金システムや余融システム全体が機能不全に陥ってい

く危険もある。

金利が上がれば国の資金繰りも無事では済まない。現状の低金利下でも、年間の国債金利

支払額は10兆円に達しており、政府の年間税収の四分の一以上がそこに消えていることに

なるが、仮に国債金利が一時のイタリアのように6%になれば、政府の税収は全額国債利払

いに回ることになり、日本の公共部門は実質的に機能停止に陥る。

「インフレになれば借金が目減りするので、政府にとっては都合がいい」という俗説がある

が、これは大間違いだ。前記の通り、インフレになるときは国債金利も上昇している。発行

済みの国債の価値はどんどん減るが(つまり損は持っている人に回るが)他方で政府の税収

は多くが利払いに消えることになり、通常の政府機能を果たそうと思えば、インフレ率を7

回る高利で国債を新規発行するしかない。錬金術はないのであって、インフレになれば政府

はさらなる借金の雪だるま状態となる。

実際問題、世界のマネーゲーマーの中には、日本国債が暴落に向かうことを期待して、そう

なれば儲かる方向に相場を張っている(日本国債が暴落すれば値上がりするようなデリバテ

ィブ商品を買っている)向きも多い。彼らは、国債増発と円安誘導を同時に行うアベノミク

スの登場に、さぞや期待を高めていることだろう。とはいってもこれまでのところ、日本暴

落側に張ってきた連中は延々と期待外れの結果を突きつけられてきた歴史があるので、今度

もそのように行くことを願うものではあるが。

藻谷浩介 著『里山資本主義-日本経済は安心の原理で動く』pp.274-280

この項つづく

再び、ピーエム2・5が危険水位にあるかのような状況になっている。大型火力兵器でなくとも、日本お

よび周辺諸国の住民は生命危機に曝されているのだと考えると、いかにも鈍感(だれが?)だ、と叫び

たくなる。