![]()

日本語の詩は、情緒に訴える方が分かりやすい。島崎藤村以降の叙情的な近代詩の

流れが変わったのは朔太郎の出現で、情緒のよさで通り抜けてしまう空疎なところ

を性的な比喩でふさいだ。それが、(忌野)清志郎にもある。

朔太郎に通ずる「エロ」と「比喩」」/毎日新聞 2009.05.18

Takaaki Yoshimoto 25 Nov, 1924 - 16 Mar, 2012

【キラーストレスと高度医療社会】

これまで漠然と“体に悪い”と語られてきたストレスが、ひとの命を奪う可能性があることが、最先端の研究に

より具体的に解明されてきている。脳科学や分子生理学などの研究が突き止めたのは、いわば「キラーストレス」

とでも呼ぶべきストレスの存在(Stress : Silent killer)。 ひとの体に「ストレス反応の暴走」を引き起こし、脳

細胞や血管を破壊して、ひとを死に追い込むというメカニズムがある。“病の実態”が解明され、私たちがリス

クを食い止め、ストレスに対処する方法も解明されつつある。NHKは、ストレスが体にどんなことを引き起こ

すのか、そのリスクからどうやって体を守るのかの2回連続のシリーズで取り上げる。

● コルチゾール vs. マインドフルネス

シリーズの第1回「あなたを蝕むストレスの正体―こうして命は守れ―」では、人類の「出エジプト時代」――

人類のアフリカ発祥説には、2百万年のホモ・エレクトスのそれと、それよりずっと後の約20万年前とする説

がある――を経て徐々に生物の頂点に立つに至り、それまでの生存環境は激変。それまで活発に活発に活動して

いた生理機能――ここでは扁桃体。恐怖や不安を感じた時に活動する場所。ここから体全体に反応が広がってい

き、ストレスホルモンには、心拍数を増やしたり、血液を固まりやすくする働きがあり、さらに、自律神経に働

きかけ血管を収縮し血圧を上昇させ、危険を感じたり怪我することを想定して体が反応、血を固まらせたり、血

圧を上昇させ全身の血の巡りを良くし瞬時に反応できるように身構える――は衰退していくが、外敵の脅威が弱

まわると 副腎皮質で生産されるステロイドホルモンの1つで、主にストレスと低血糖に反応して分泌されるコル

チゾールが、他のホルモンと同様、人間の恒常性(バランスのとれた状態)を維持する機能は休眠状態におかれる。

Activating Transcription Factor 3/Wikigenes

Activating Transcription Factor 3/Wikigenes

外部からの身体的な圧力――カナダの内分泌学者ハンス・セリエの学説の、生体が細菌感染、薬物中毒、外傷、

火傷、寒冷、精神緊張など、物理的、心理的な非特異刺激――に当面したとき、その刺激に無関係な一連の個体

防衛反応が現れるストレスで、この原因であるストレッサー下垂体前葉(扁桃体)→副腎皮質の内分泌系により、

ストレス反応を生じ、生体が環境適応ための現象で、汎適応症候群と名づけられ、警告反応、抵抗期、疲労困憊

期3段階で進行。この反応が過度になるとストレス潰瘍や様々な病的状態を引き起こし暴走する。

その事例として、(1)複数のストレスがかかるとストレスホルモンが止めどなく体に溢れストレスホルモンが

蓄積される。蓄積されたホルモンは様々な悪影響を引き起こしす。例えば、心拍数増加で血圧が上昇し、脳血管が

破裂し脳卒中に至る。 また、(2)「ATF3遺伝子」は免疫に関わる遺伝子で、この遺伝子が働いていない場合、がん

の生存率が上がり、。逆に、「ATF3遺伝子」が働いている人にはがんでの死亡率が上昇する。ところが、強いストレスを受

けると、免疫細胞はがん細胞を壊し増殖を防ぐが、この遺伝子が働くと、免疫細胞はがんへの攻撃をやめる。さら

に(3)歯茎の出血などで血管内に住み着くことが分かっているが、通常は細菌が住み着いても悪さはしないが、ス

トレスホルモンが血液中に流れると、血液の中の鉄分が乖離し、細菌が鉄分を栄養にし大増殖。血管壁を破り大出血を起

こし、大動脈などの重要な血管で起これば、大出血により突然死に至る。それ以外にも(4)アレルギー、じんま疹(

5)胃炎(6)胃潰瘍・十二指腸潰瘍(7)心筋梗塞(8)糖尿病(9)鬱病(10)血栓症(11)認知症など。

Five tips to help manage stress

Five tips to help manage stress

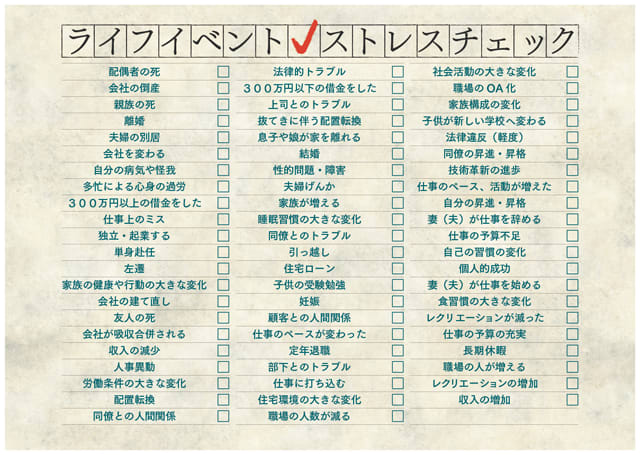

このシリーズは特に注目するのは、私たちの命を奪う可能性のあるいわば「キラーストレス」とでも呼ぶストレ

スの存在である。キラーストレスと体の関係に迫り、どうすればストレスによる死を未然に防ぐ事ができるのか

探る。その1つは、下記の「ライフイベントストレスチェック表」で自己診断を行うことである。つぎに(1)

ストレス回避する(2)息が少し上がる程度のウォーキングなどの有酸素運動を30分、週3回運動する:運動

は自律神経の興奮を抑え、ストレス反応の暴走を抑える脳の構造――延髄の神経細胞の突起の数を減らし扁桃体

で受けたストレスを自律神経に伝わりにくくする――に変える(3)大声で笑う(4)同伴者(相談手、支援者)

をえる(5)瞑想:メディテイション(マインドフルネス)↓

● マインドフルネスストレス低減法/サキ・サントレリ・マサチューセッツ教授

- 体を揺すって体がまっすぐになる位置を探す

- 肩の力を抜く

- 目を軽く閉じる

- 顔の力も抜く

- 呼吸に意識を向ける(呼吸の長さを意識でコントロールしない)

- 自然に入って出て行く呼吸だけをただ見守る

- 息が入ってくると「膨らみ膨らみ」出て行くと「縮み縮み」と心で唱える

- 体がしたいように呼吸をさせてあげる

- その呼吸を観察(2分位)

- だんだん湧いてくる雑念を考えない

- 今いる部屋の空気の動きや、部屋の広さなど空間に意識を広げる(7分位)

- だいたい10分位で目を開けて終わる

Meditation/Wikipedia

Meditation/Wikipedia

● 心の迷走・複雑化するストレス

第2回「ストレスから脳を守れ――最新科学で迫る対処法――」では、、最新科学によってその効果が裏付けら

れた誰にでも出来る画期的なストレス対策を紹介する。鬱(うつ)病を引き起こすキラーストレス。学校や大企

業、刑務所で使われ始める「マインドフルネス」。このトレーニングでは脳の機能まで変えるという。また宇宙

飛行士の古川聡を迎える。鬱病のメカニズムは、他のストレスホルモン(コルチゾール)の異常分泌による「キ

ラーストレス症候群」は異なり、(1)コルチゾールは、最終的に脳で吸収され→(2)コルチゾールの脳への

吸収が高まり→(3)脳細胞の一部を破壊→(4)発症罹患、することである。アリゾナ州立大学(シェリルコ

ンラッド教授)では、ネズミの実験でストレスを与え続けることで脳の海馬が破壊される事を突き止めた。海馬

は記憶や感情を制御している。脳にあふれた「コルチゾール」が原因となり、海馬の神経細胞にダメージを与え

ていることが明らかにされる。

さらに、ブルースマキューアンロックフェラー教授は、「マインドワンダリング(心の迷走)」と呼ばれ、過去

や未来を想像し情緒不安に陥いりそれが原因で心を蝕まれることもあると指摘。

また、熊野宏昭早稲田大学教授は、ストレスには(1)頑張る」ストレス:仕事のノルマに追われ続け、心臓血

管系など「体」の反応(アドレナリンが出る)、(2)「我慢するストレス:嫌な上司と毎日… 落ち込み・不

安など「心」の反応(コルチゾールが出る)という2種類がある指摘。

さらに、友田明美福井大学教授は、子供の頃強いストレスに晒された人は、脳の扁桃体が大きくなり、小さなス

トレスでも過剰反応し、些細な刺激で反応する特徴を持つように、その他にも、遺伝(体質)、生活習慣、考え

方のくせなどの要因があると指摘する。

● ストレスコーピング(ストレス評価)ってなに?

緒方克彦JAXA宇宙航空医師総括医長は、(1)あらかじめストレスがかかった時の気晴らしをリストアップ…音

楽を聞く、読書など些細な事でも良く、なるべく数多くリストアップする。(2)ストレスが掛かるたびに…気晴

らしリストの中から何か実行する。気晴らしが成功したか判断し不成功の場合はさらに気晴らしを実行することを心がける

と良いと指摘、岡本泰昌広島大学准教授は、自分のストレスをしっかり認知して対策を行うと、前頭葉が活性化

し扁桃体の活動を抑制することがわかったと話す。

・具体的な気晴らしリスト

木に触れる/歌をうたう/空を見る/ステーキの写真を眺める/肌触りの良いタオル/女性誌を見る/お気に入

りのTシャツを着る/自分へのラブレター/炭酸水/身だしなみを揃える/歯磨き/睡眠/愚痴っても良いんです

/叱っている上司のほくろを数える/「やってらんねーな!」と心でつぶやく/やることリストを手帳にメモ/

今日の昼を考える/宝くじがあたったと妄想/7億円で何をするか妄想/空を見て雲の動きを観察/鶏の唐揚げ

でビールを飲む/古い映画を見る/猫の匂いをかぐ/土日の少しだけの寝坊/墓参り/初恋を思いだす/三国志

を頭のなかでたどる/イチロー選手なら今どうする?と考える/雨音を聞く・・・気晴らしのチャンネルを増や

し、自分のストレスを認知する。

昔は、猛獣や有害な生物などが現れた時、ストレス反応起こしたが、現代は人間関係や通勤ラッシュのストレス

など常に複数のストレスに晒され、あるいは、「マインドワンダリング(心の迷走)」と呼ばれる過去や未来の

不安からストレス反応が誘因される心療内科的側面を、過剰生産、過当競争を伴う高度消費・情報社会の構造的

側面を特徴とした病理であるとわたし(たち)は考える。

肉親も含め)との記憶が突然フラッシュバックし、突然、悲嘆の世界に入ったすることを経験することが多いよ

うにも思う。「あの時、もっと・・・すれば良かったのに」と。そういえば、今朝は小学6年生の記憶がよみが

える――何の授業か担任教師が黒板に書いた文字を書き写しているのだが、いちいち、ノートを見ながら書き写

すのは面倒だから、黒板をみながら、鉛筆をもつ右手だけを動かし、、一度もノートを見ることなく書き写すこ

とをし始めた授業シーンである。今風にいえば速記であり、ブラインドタッチのタイピング(打ち込み)という

ことになるのだが、こんなことを突然実行する生徒は唯一私だけだが、岡本という同級生が算盤の暗算が得意で

クラスのテスト平均点を計算するのに浜田という担任が彼を呼んでは計算させていたったことも追想する。そう

いえば、後ろの掲示番には、ほとんど毎日というほど、わたしの絵画や研究報告絵などがが掲示されていたこと

がよみがえる。まぁ~こんな思い出なら落ち込まないのだが、どちらかというと悲嘆が多く落ち込んでしまう。

そんなとき、死んでしまいと思うこともしばしばで、これではいけないと、心の迷走にブレーキをかけるべく、

出来る限り、いま取り組んでいる「ゴール」の実現のことを考える、あるいは気分転換するように心がけている

のだが思ったより効果は上がっていないと、これまた自己評価している自分がいる。