![]()

僕は、前の世代の人たちを『戦争になったのはおまえらがだらしなかったからだ』と

いうことで片付けてきたきらいがある。本当はそんなことで防げるようなことじゃな

い。もっと深く掘り下げて考えないと防げるものじゃないですね。抜かっていました。

転向問題や戦争責任をずいぶんいいかげんなところでやっていたと、ここ数年しきり

にします。

「戦争中と似てきてる(こんにち話)」新潟日報 2003.01.13

Takaaki Yoshimoto 25 Nov, 1924 - 16 Mar, 2012

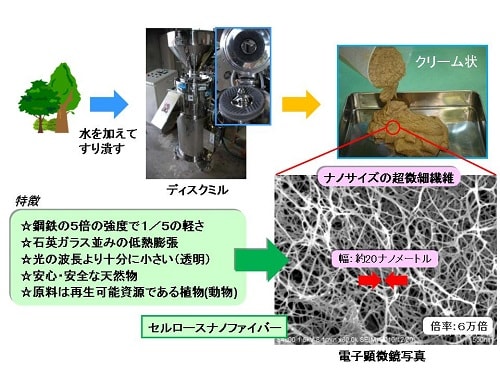

【3DP&CNF工学・考】

簡単に言うと最近は時間がなくスリーディープリンタの実践コースがほぼ一ヶ月手つかず状態。かとい

って負荷をかけ過ぎると右眼底部偏頭痛が始まる。そんなことがあり予定が大幅に狂っている。そんなこ

とがあり、『イントロダクションX』(2016.06.20)で取り上げたセルロース(植物繊維解繊物)とその

他の樹脂(例えば、フェノール樹脂など)の複合植物繊維解繊物とスリーディープリンタのについて考え

てみる。まず、最新特許事例を参考し、次にどのような分野に応用展開できるか考えてみる。「特開201

6-113595 複合材料、成形体、及びこれらの製造方法」(下図ダブクリ参照)では、植物繊維解繊物とフ

ェノール樹脂との複合材料とその成形体1――セルロース成分とリグニン成分とを含み複合材料中のセル

ロース成分の含有量が15~30質量%である――の複合樹脂を製造するにあたり、(1)まず、フェノ

ール樹脂を溶媒に溶解し樹脂溶液を植物繊維解繊物の多孔体に含浸し、(2)次いで、多孔体中の溶媒を

蒸発させ、(3)さらに成形体1の製造で、フェノール樹脂の硬化温度以上の温度で成形を行う。 JP 2016-113595 A 2016.6.23

JP 2016-113595 A 2016.6.23

こうすることで、セルロース成分の含有量を少なくしても高い弾性率を示し、フェノール樹脂と植物繊維

解繊物との複合材料とその成形体、さらにこれらの製造方法について提案している。

●フェノール樹脂とは、フェノール樹脂としては、ノボラック樹脂、ビスフェノール樹脂、フェノールア

ラルキル樹脂、レゾール型フェノール樹脂等を用いることができる。

●複合材とは、必要に応じて、従来の熱硬化性樹脂に使用される各種添加剤を含有できる。具体的には、

例えば硬化剤(硬化触媒)、離型剤、植物繊維解繊物とフェノール樹脂との界面を強化させるためのカ

ップリング剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、染顔料、無機フィラー等を含有することができる。

●成形体とは、複合材料を成形し複合材料中のフェノール樹脂を硬化させ得られる。成形体の製造法は、

フェノール樹脂が含浸されたシート状多孔体の複合材料を加熱圧縮法(圧縮成形)があり、シート状複

合材料の積層体成形に、例えば、圧縮成形を行う場合には、好ましくは1MPa~200MPaの圧縮

条件下で成形を行い、また、圧縮成形時には、120℃~200℃の加熱温度行う。加熱圧縮時間は例

えば1 分~48時間とされる。

また、実施例として、(1)まず、パルプを機械的に解繊し、リグニンの含有量が22質量%、ヘミセル

ロースの含有量が25質量%、セルロースの含有量が53質量%であり、平均繊維長が30μm、平均繊

維幅が50nmの植物繊維解繊物を用いて。(2)次いで、植物繊維解繊物を水に分散させて、植物繊維

解繊物の含有量が0.2質量%の水スラリーを作製。(3)次に、保留粒子径サイズが4A(JIS P

3801規格)である紙フィルターを配置したブフナーロート(直径150mm)を用いて水スラリー1L

をろ過し、植物繊維解繊物からなるシート状の多孔体を作製。(5)その後、多孔体を温度80℃で24

時間真空乾燥している。

次に、(1)数平均分子量3000のレゾール型のフェノール樹脂のメタノール溶液に、多孔体を浸漬させた。メタノー

ル溶液中のフェノール樹脂の濃度は10質量%。(2)次いで、多孔体を浸漬したフェノール樹脂のメタノール溶液を

減圧下で24時間静置させる、シート状の多孔体中へのフェノール樹脂の含浸。減圧は、アスピレータを用いた連続

吸引。(3)次いで、フェノール樹脂が含浸されたシート状の多孔体をフェノール樹脂の硬化温度未満の温度で乾燥、

これで複合材料として、フェノール樹脂を含浸したシート状の多孔体を得る。質量の増加分より求められるフェノール

樹脂の含浸量は51質量%であり、シート状の多孔体中のセルロースの含有量は26重量%である。

以上のような工程イメージし、スリーディープリンタとその方式を考える。この場合、シートフィルムの

積層化タイプには、スロットノズルでことたりるが、大型の建材、例えば、メガフロートなどは大口径の

ノズルから吐出させノズル位置を精密操作させれ、また、細かい加工には、小型ノズルを併用進行すれば、

残りは、複合材の乾燥法とその所要時間ということになる。また、精密部品(ボルト、ナット、蝶番、ア

ンカー)を成型しておき、先ほどの積層フィルム部品などの組み立て部品に使えば、軽くて、強靱なメガ

フロートか製造でき、これを海洋発電(海流・潮流・波力・風力)向けのプラットフォームで形成できる。

ここで、「オールバイオマスシステム」事業開発構想は完結する。昨夜に続いて4つめの後続事業開発と

なる。

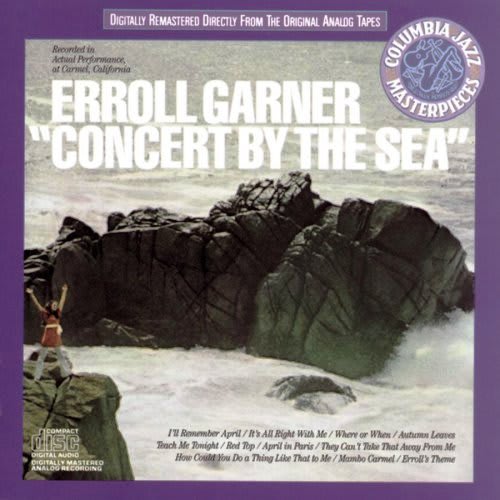

【ジャジーな風に吹かれて:エロール・ガーナー】

●『コンサート・バイ・ザ・シー』

エロール・ルイ・ガーナー(Erroll Louis Garner , 1921年06月15日-1977年01月02日)は米国はペンシルベ

ニア州ピッツバーグ出身のジャズピアニストの作曲家。兄のリントン・ガーナーもジャズピアニスト。音

楽好きの両親の影響で3歳よりピアノを弾き始め、ジャズやクラシックのレコードを手当たり次第に聴き

ピアノの演奏法を独学で習得するが、楽譜が読めなかったことや左利きだったことが彼の独特な音楽的感

性と技術を育てた。54年に「ミスティ」(Misty)を発表し評判をとる。後に作詞家のジョニー・バーク

(Johnny Burke) により歌詞がつけられ、59年にジョニー・マティスによって歌われ大ヒットし、ジャズ

バラードのスタンダードナンバーとなる。55年にカリフォルニア州カーメルでのライブを音源としたア

ルバム、「コンサート・バイ・ザ・シー(Concert by the Sea)」や「コントラスツ(Contrasts)」を発表し

大ヒットを記録。その後も数多くの作品を作り、精力的に演奏活動を続け、77年1月2日55歳で死去。

Look at me

I'm as helpless as a kitten up a tree

And I feel like I'm clinging to a cloud

I can't understand

I get misty, just holding your hand

Walk my way

And a thousand violins begin to play

Or it might be the sound of your hello

That music I hear

I get misty the moment you're near

You can say that you're leading me on

But it's just what I want you to do

Don't you notice how hopelessly I'm lost

That's why I'm following you

On my own

Would I wander through this wonderland alone

Never knowing my right foot from my left

My hat from my glove

I'm too misty and too much in love

Misty

ブラインドフォールド・テストという座興で、名を伏せてレコードを聴かせ、演奏者を答えさせると、誰

も間違えないピアニストがいる。それがガーナーだったと言われているほど、右手の旋律ラインと左手の

バンプとが微妙にズレ聴こえる"ビハインド・ザ・ビート"となる独特の奏法による。音楽大学出身者が占

められる現在のジャズ界かでは、こうした型破な演奏家を輩出は希とされる。エロール・ガーナーが、そ

の持ち味のすべてを発揮し、“ビハインド・ザ・ビート”と呼ばれる唯一無二のリズム、ハッピーでスイ

ンギーなピアノ・タッチ網羅された「ティーチ・ミー・トゥナイト」、「枯葉」、「イッツ・オールライ

ト・ウィズ・ミー」といった名曲に映え、観客の熱狂的な反応、ガーナーのユーモラスなMCも聴きどこ

ろのライブ・コンサート・アルバム、『コンサート・バイ・ザ・シー』は55年10月13日、コロンビ

ア・レコードからリリースされる。

大人数での演奏を頑なに嫌い、ソロか少人数での演奏(コンボ、主にトリオ)を演奏スタイルとする。演

奏中はそれ自体を楽しむようにユーモラスな表情で、時折ピアノを弾きながら観客に笑顔を振りまき喜ば

せる。また、演奏中にぶつぶつとつぶやくが、これは楽譜の読めない彼が音階の記憶の一部を口に出して

それを自身で聞いて確認したり思い出していたためである。これだけの高い評価を得ているガーナーだが

コアなジャズファンやビバップ色の強いジャズミュージシャンからの評価は低いといわれるが。日本人ジ

ャズピアニスト、上原ひろみは小学生のころからオスカー・ピーターソンとともにガーナーに熱中してい

る。

Erroll Garner’s ‘Concert by the Sea’ Gets a New Sound Sept. 16, 2005, The New York Times