長沢地区は、清水町役場の北西約1kmのところ

国道1号線の八幡東信号を西へ県道145号線です

黄瀬川の黄瀬橋の手前右側に参道を南向きに智方神社が鎮座します

境内に 車を止める事が出来ました

車を止める事が出来ました

参道入口です、両側にイチョウの木が立っています

智方神社です

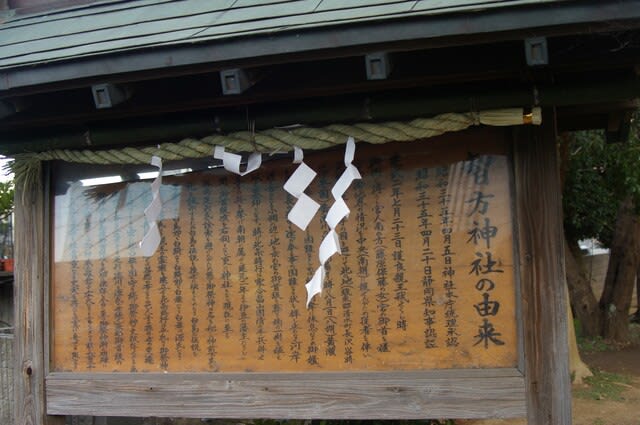

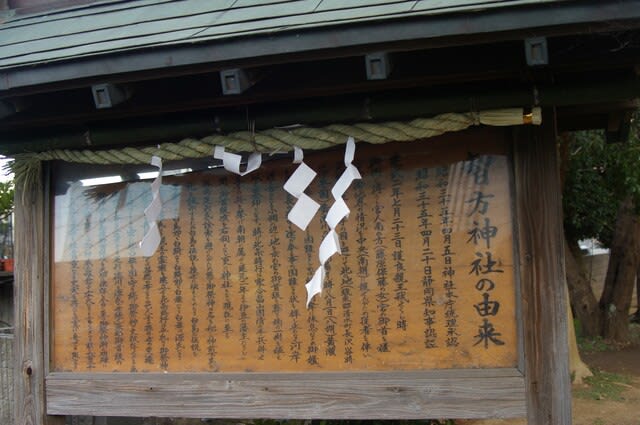

由緒書きです

智方神社の由来

昭和35年4月5日神社本庁統理承認

昭和35年4月20日静岡県知事承認

建武2年7月23日御良親王弑せらし時、御側に待りし宮人南の方(藤原保藤の女)宮の御首を櫃に納め御他界の状況を中央(南朝)に報ぜんがため従者を伴い、足柄道を追手の目を避けて此の地(駿東郡清水町長沢当時は伊豆の国)黄瀬川の渡しに到着せり時に8月1日(八朔)黄瀬 困難なりしかば暫時河岸に休息なされ御櫃 長 中 運び奉る事の困難なる状を拝しやむなく河岸近く古びたる小祠の辺に地を求め宮の御首級を葬り楠の一樹を植え以て墓印となす。時に北条時行は家令畠山国清の手兵併せ五千の兵を挙げ南朝に属せし延元2年まで伊豆の藩主たりし間に御首級墳を石祠となし更に神社となし現在に至る。

当時足利氏の詮索を避けんがため態と御祭神の名を秘し神前下馬の礼を諷示するため白馬の伝説を後世に伝えしものなり、白馬の伝説を

手水舎です

参道を進みましょう

.

.

狛犬です

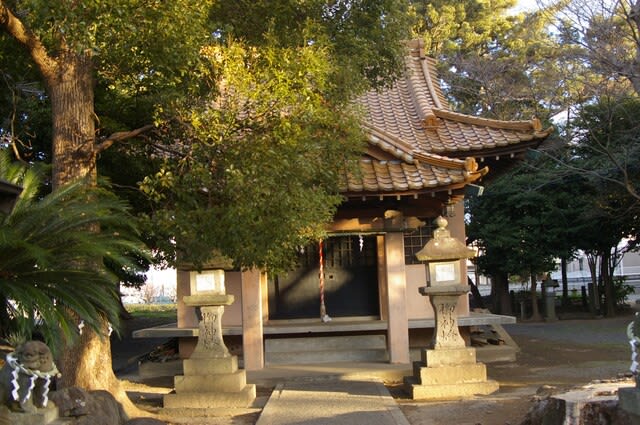

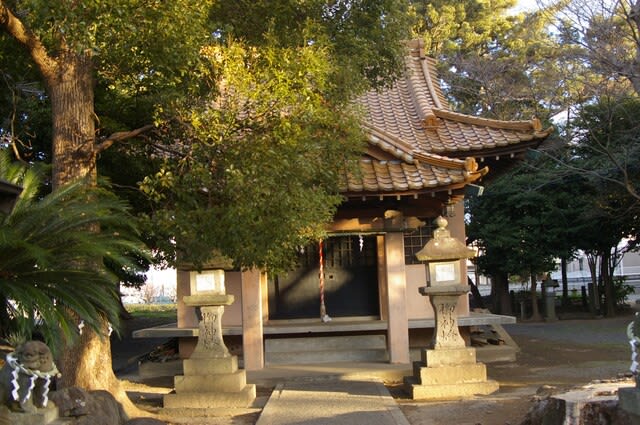

拝殿です

本殿覆い屋です

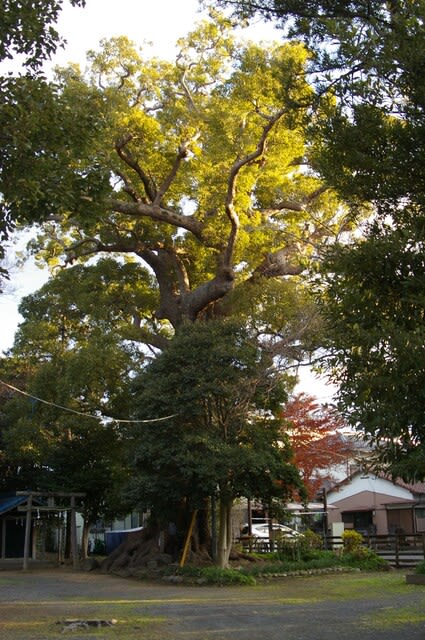

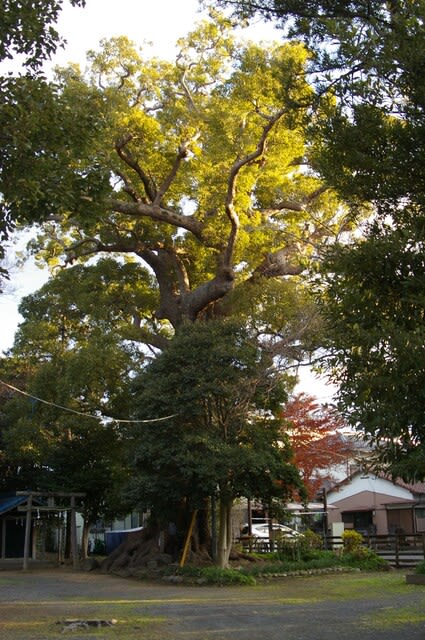

社殿の東側境内端近くに目的のクスノキです

南側から

西側から

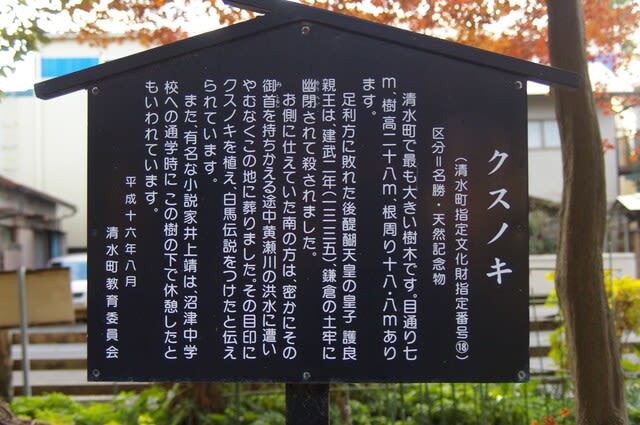

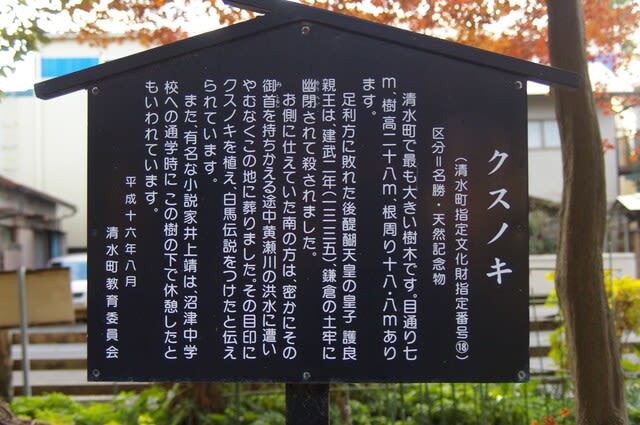

説明版です

クスノキ

(清水町指定文化財指定番号18)

区分=名勝・天然記念物

清水町で最も大きい樹木です。目通り7m、樹高28m、根回り18.8mあります。

足利方に敗れた後醍醐天皇の皇子護良親王は、建武2年(1335)、鎌倉の土牢に幽閉されて殺されました。

お側に使えていた南の方は、密かにその御首を持ち帰る途中黄瀬川の洪水に遭いやむなくこの地に葬りました。その目印にクスノキを植え、白馬伝説をつけたと伝えられています。

また有名な小説家井上靖は沼津中学校への通学時にこの樹の下で休憩したともいわれています。

平成16年8月

清水町教育委員会

本殿脇から(北西側)から見ました

護良親王御陵です

境内社です

本殿西側のクスノキです

本殿裏側から

本殿裏側に祠が並びます

末社の名前が分かります

では、次へ行きましょう

国道1号線の八幡東信号を西へ県道145号線です

黄瀬川の黄瀬橋の手前右側に参道を南向きに智方神社が鎮座します

境内に

車を止める事が出来ました

車を止める事が出来ました

参道入口です、両側にイチョウの木が立っています

智方神社です

由緒書きです

智方神社の由来

昭和35年4月5日神社本庁統理承認

昭和35年4月20日静岡県知事承認

建武2年7月23日御良親王弑せらし時、御側に待りし宮人南の方(藤原保藤の女)宮の御首を櫃に納め御他界の状況を中央(南朝)に報ぜんがため従者を伴い、足柄道を追手の目を避けて此の地(駿東郡清水町長沢当時は伊豆の国)黄瀬川の渡しに到着せり時に8月1日(八朔)黄瀬 困難なりしかば暫時河岸に休息なされ御櫃 長 中 運び奉る事の困難なる状を拝しやむなく河岸近く古びたる小祠の辺に地を求め宮の御首級を葬り楠の一樹を植え以て墓印となす。時に北条時行は家令畠山国清の手兵併せ五千の兵を挙げ南朝に属せし延元2年まで伊豆の藩主たりし間に御首級墳を石祠となし更に神社となし現在に至る。

当時足利氏の詮索を避けんがため態と御祭神の名を秘し神前下馬の礼を諷示するため白馬の伝説を後世に伝えしものなり、白馬の伝説を

手水舎です

参道を進みましょう

.

.狛犬です

拝殿です

本殿覆い屋です

社殿の東側境内端近くに目的のクスノキです

南側から

西側から

説明版です

クスノキ

(清水町指定文化財指定番号18)

区分=名勝・天然記念物

清水町で最も大きい樹木です。目通り7m、樹高28m、根回り18.8mあります。

足利方に敗れた後醍醐天皇の皇子護良親王は、建武2年(1335)、鎌倉の土牢に幽閉されて殺されました。

お側に使えていた南の方は、密かにその御首を持ち帰る途中黄瀬川の洪水に遭いやむなくこの地に葬りました。その目印にクスノキを植え、白馬伝説をつけたと伝えられています。

また有名な小説家井上靖は沼津中学校への通学時にこの樹の下で休憩したともいわれています。

平成16年8月

清水町教育委員会

本殿脇から(北西側)から見ました

護良親王御陵です

境内社です

本殿西側のクスノキです

本殿裏側から

本殿裏側に祠が並びます

末社の名前が分かります

では、次へ行きましょう