鴨島町飯尾地区は、吉野川市役所の南西約2kmのところ

吉野川市役所の西側の県道31号線を南へ進みます

約900mの「⇐十一番札所藤井寺1.4km」の標識の裏面と「十二番札所焼山寺32.5km」の標識が有りますので右(西)へ

約600mの「県営住宅鴨島呉郷団地」の手前を左(南)へ、約200mで「藤井寺⇒」の案内板を右(西)へ

道成りに約600mで、有料駐車場に入って 車を止めました

車を止めました

駐車場脇の水路沿いの参道を進みます

山門の仁王門です

四国11番藤井寺です

四国のみち(四国自然歩道)説明板です、第10番切幡寺から吉野川を南に10.2km、第13番焼山寺までは12.3kmの遍路道となっていますが、焼山寺まで車では30km以上の距離に成ります

日本遺産のプレートです

日本遺産「四国遍路」

四国霊場第11番札所 藤井寺

弘法大師空海ゆかりの霊場を巡る四国遍路は、四国を全周する全長1400kmにも及ぶ壮大な回遊型巡礼路であり、約1200年を越えて発展継承され、今なお人々ににより継続的に行われている。

地域住民の温かい「お接待」を受けながら、国籍や宗教・宗派を超えて行われる四国遍路は世界でも類を見ない巡礼文化であり、2015年に日本の文化・伝統を語るストーリーの一つとして、日本遺産に認定された。

第11番札所藤井寺は、金剛山(こんごうざん)と号する臨済宗寺院で、弘法大師が堂宇の前に藤を植えたことから藤井寺と号したという。

山門の西側に鐘楼です

参道脇に藤棚が設置されています

これが藤井寺の名前の元となった弘法大師が植えたフジでしょうか

参道は右(西)へ曲がって石段を上がります

手水舎です

お地蔵様です

本堂です

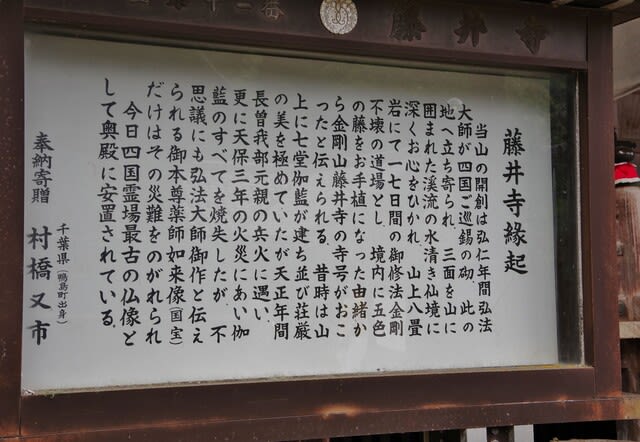

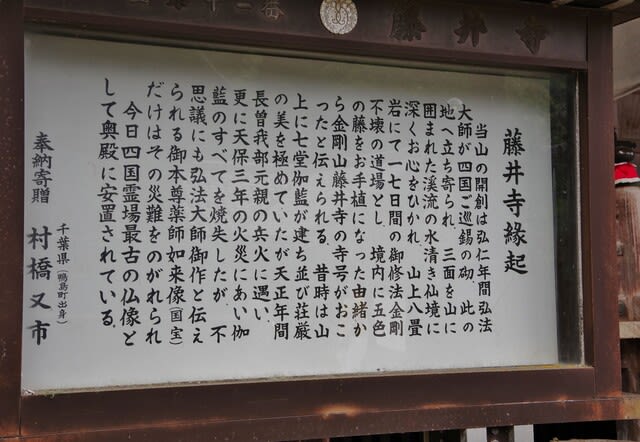

説明版です

藤井寺縁起

当山の開創は、弘仁年間弘法大師が四国ご巡錫の砌、此の地へ立ち寄られ、三面を山に囲まれた渓流の水清き仙境に深くお心をひかれ、山上八畳岩にて17日間の御修法金剛不壊の道場とし、境内に五色のフジをお手植になった由緒から金剛山藤井寺の寺号がおこったと伝えられる。

昔時は山上に七堂伽藍が立ち並び荘厳の美を極めていたが、天正年間長曾我部元親の兵火に遭い、更に、天保3年火災ににあい伽藍すべてを焼失したが、不思議にも弘法大師御作と伝えられる御本尊薬師如来像(国宝)だけは、その難をのがれられ、今日、四国霊場最古の仏像として奥殿に安置されている。

弘法大師様です

大師堂です

弁財天の鳥居が有ります

六角堂は白龍弁財天です

では、納経所へ寄って次へ行きましょう

2024・6・8・14・25

吉野川市役所の西側の県道31号線を南へ進みます

約900mの「⇐十一番札所藤井寺1.4km」の標識の裏面と「十二番札所焼山寺32.5km」の標識が有りますので右(西)へ

約600mの「県営住宅鴨島呉郷団地」の手前を左(南)へ、約200mで「藤井寺⇒」の案内板を右(西)へ

道成りに約600mで、有料駐車場に入って

車を止めました

車を止めました

駐車場脇の水路沿いの参道を進みます

山門の仁王門です

四国11番藤井寺です

四国のみち(四国自然歩道)説明板です、第10番切幡寺から吉野川を南に10.2km、第13番焼山寺までは12.3kmの遍路道となっていますが、焼山寺まで車では30km以上の距離に成ります

日本遺産のプレートです

日本遺産「四国遍路」

四国霊場第11番札所 藤井寺

弘法大師空海ゆかりの霊場を巡る四国遍路は、四国を全周する全長1400kmにも及ぶ壮大な回遊型巡礼路であり、約1200年を越えて発展継承され、今なお人々ににより継続的に行われている。

地域住民の温かい「お接待」を受けながら、国籍や宗教・宗派を超えて行われる四国遍路は世界でも類を見ない巡礼文化であり、2015年に日本の文化・伝統を語るストーリーの一つとして、日本遺産に認定された。

第11番札所藤井寺は、金剛山(こんごうざん)と号する臨済宗寺院で、弘法大師が堂宇の前に藤を植えたことから藤井寺と号したという。

山門の西側に鐘楼です

参道脇に藤棚が設置されています

これが藤井寺の名前の元となった弘法大師が植えたフジでしょうか

参道は右(西)へ曲がって石段を上がります

手水舎です

お地蔵様です

本堂です

説明版です

藤井寺縁起

当山の開創は、弘仁年間弘法大師が四国ご巡錫の砌、此の地へ立ち寄られ、三面を山に囲まれた渓流の水清き仙境に深くお心をひかれ、山上八畳岩にて17日間の御修法金剛不壊の道場とし、境内に五色のフジをお手植になった由緒から金剛山藤井寺の寺号がおこったと伝えられる。

昔時は山上に七堂伽藍が立ち並び荘厳の美を極めていたが、天正年間長曾我部元親の兵火に遭い、更に、天保3年火災ににあい伽藍すべてを焼失したが、不思議にも弘法大師御作と伝えられる御本尊薬師如来像(国宝)だけは、その難をのがれられ、今日、四国霊場最古の仏像として奥殿に安置されている。

弘法大師様です

大師堂です

弁財天の鳥居が有ります

六角堂は白龍弁財天です

では、納経所へ寄って次へ行きましょう

2024・6・8・14・25