早川地区は、小田原市役所の南南西約4kmのところ

国道1号線の南に箱根ターンパイク(有料道路)入口信号が有ります

入口の南側の水路沿い道路を西へ進むと案内板が有ります

道路脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

水路沿いからターンパイクを見上げました

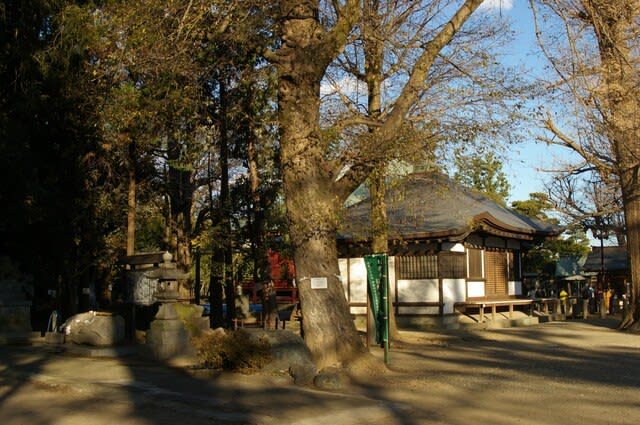

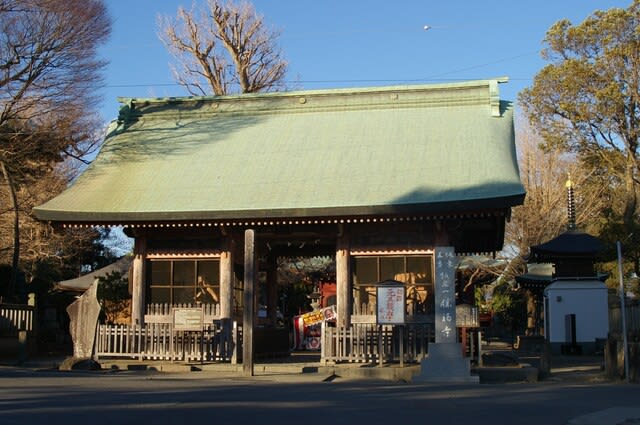

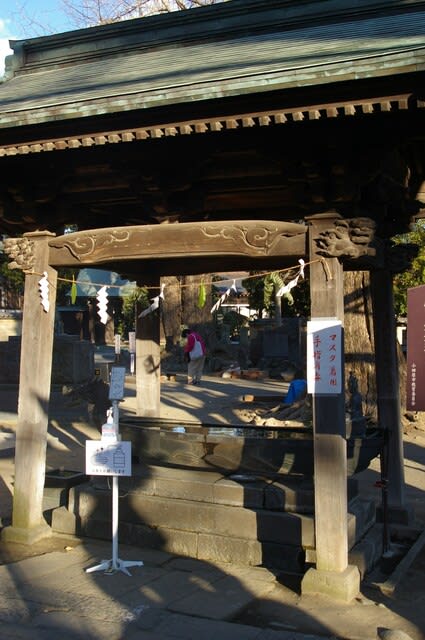

入口です

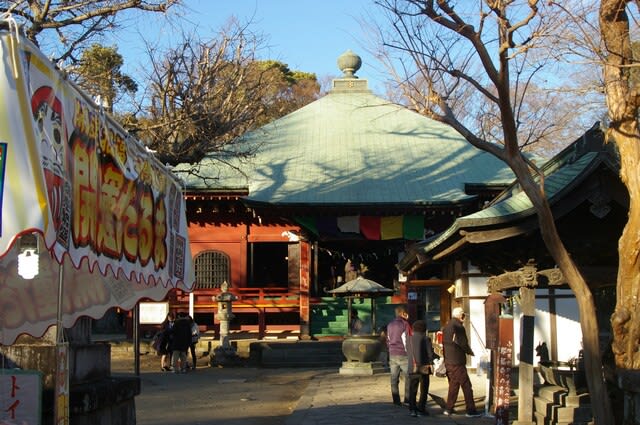

案内板に従って石段を登って来ました

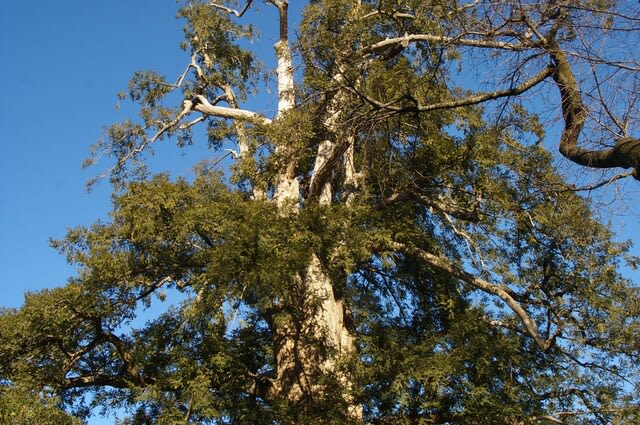

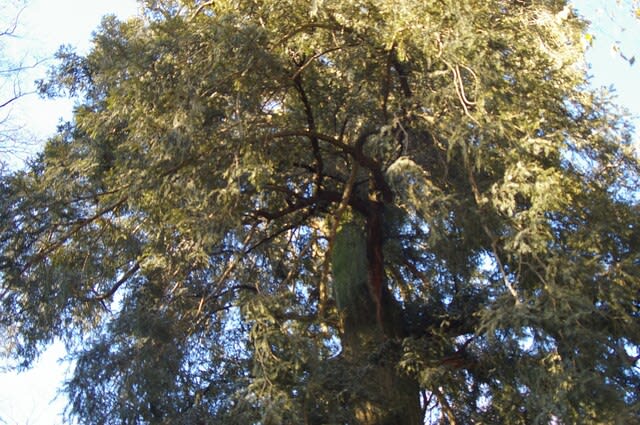

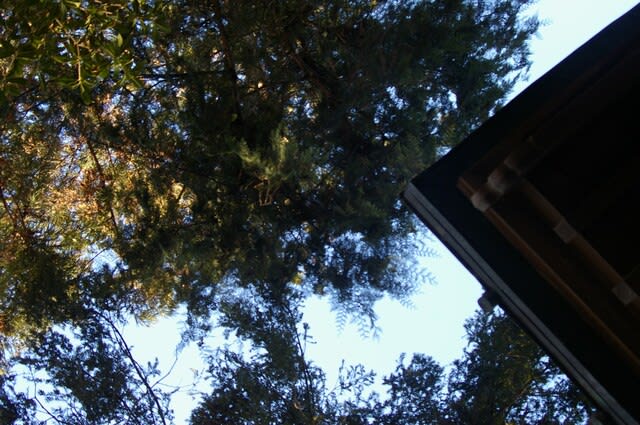

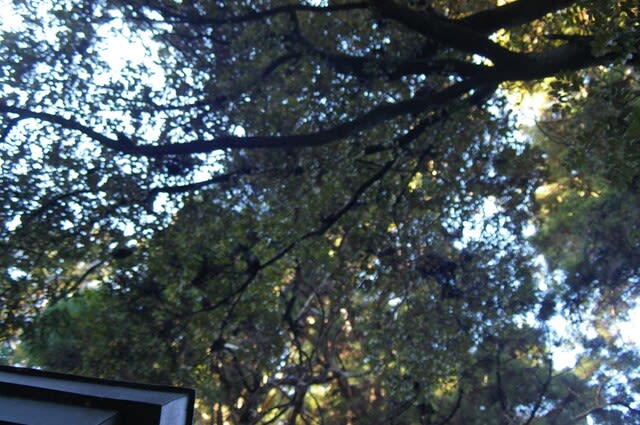

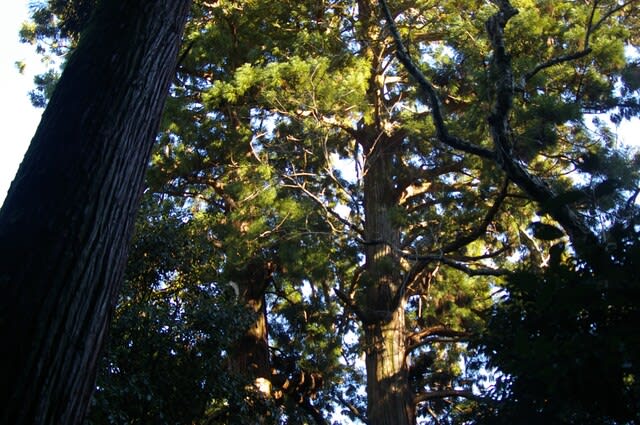

有料道路の下を潜ると樹冠が見えました、もうすぐです

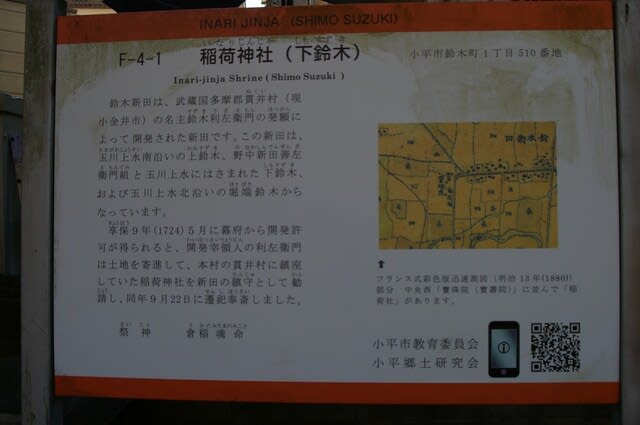

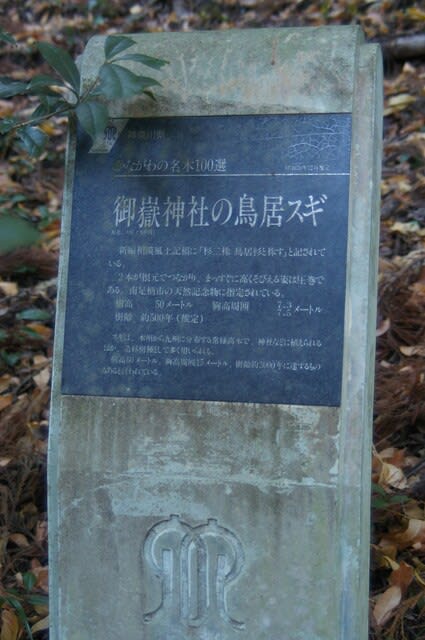

かながわの名木100選です

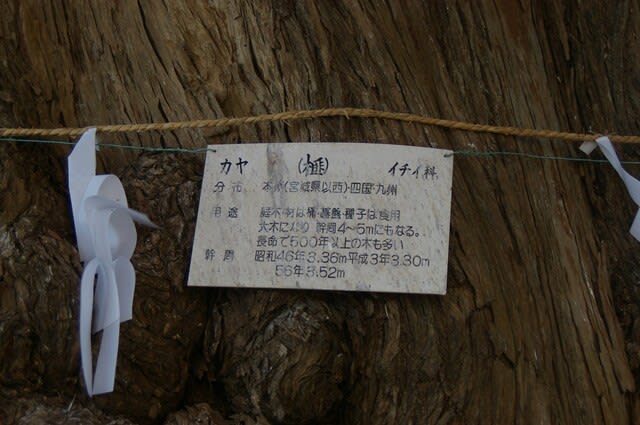

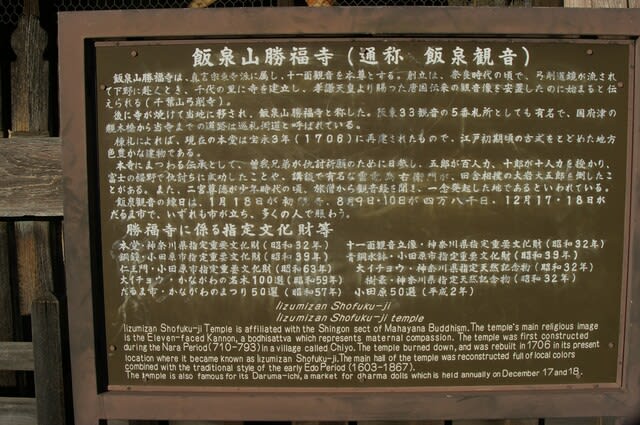

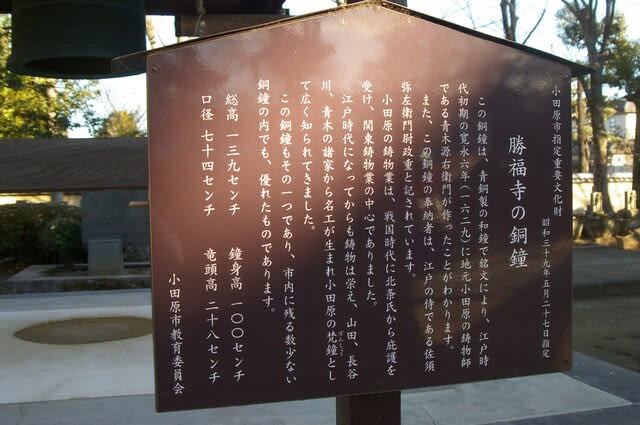

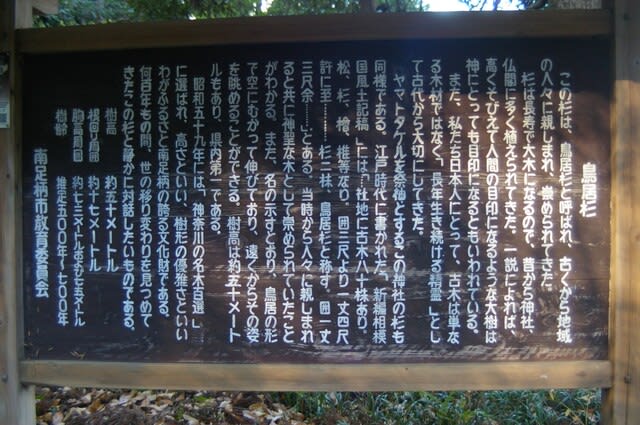

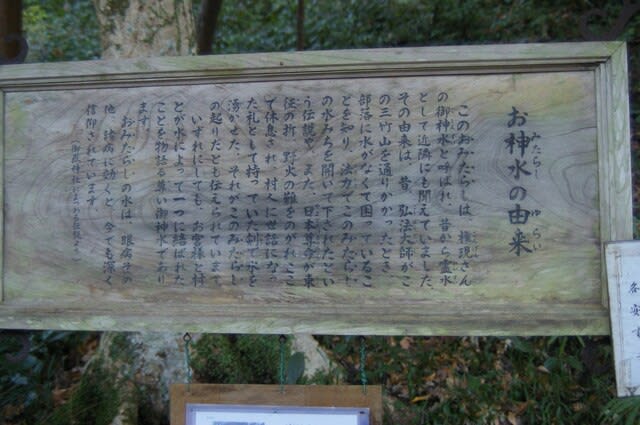

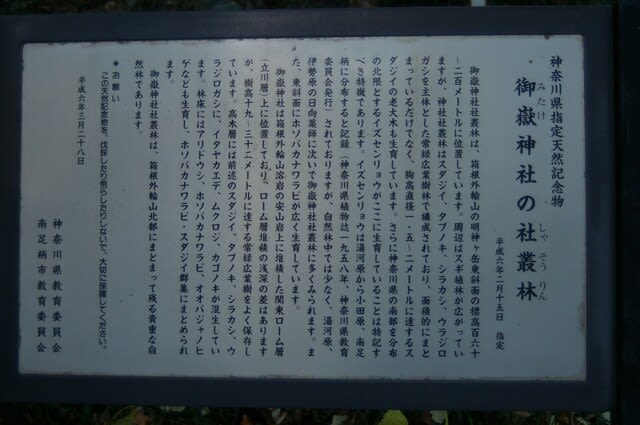

説明版です

国指定天然記念物

早川のビランジュ

ビランジュは、温暖帯南部の植物で、小田原から東北部には、ほとんど見られず、植物の分布上その東北限にある巨木から、学術上貴重なものとして、国指定の天然記念物になっています。

この木の樹皮は、灰褐色で、うろこ状になって自然にはがれ、そのあと幹の肌は紅黄色となって独特の色彩になります。

この樹皮のはがれる様子から、別名「ハダカノキ」とか「バクチノキ」といわれています。

この生育地の字名は「飛乱地」といい、この木にちなんだ呼び名がつくなど由緒深い樹木です。

1、目通り幹囲 5.2m

1、株元周囲 約6.0m

1、樹高 約25.0m

1、枝張り状況 東西20.0m、南北15.0m

小田原市教育委員会

幹を見上げました、説明版の通り赤見をおびた木肌が印象的です

北東側から

東側から見ました

では、次へ行きましょう

国道1号線の南に箱根ターンパイク(有料道路)入口信号が有ります

入口の南側の水路沿い道路を西へ進むと案内板が有ります

道路脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

水路沿いからターンパイクを見上げました

入口です

案内板に従って石段を登って来ました

有料道路の下を潜ると樹冠が見えました、もうすぐです

かながわの名木100選です

説明版です

国指定天然記念物

早川のビランジュ

ビランジュは、温暖帯南部の植物で、小田原から東北部には、ほとんど見られず、植物の分布上その東北限にある巨木から、学術上貴重なものとして、国指定の天然記念物になっています。

この木の樹皮は、灰褐色で、うろこ状になって自然にはがれ、そのあと幹の肌は紅黄色となって独特の色彩になります。

この樹皮のはがれる様子から、別名「ハダカノキ」とか「バクチノキ」といわれています。

この生育地の字名は「飛乱地」といい、この木にちなんだ呼び名がつくなど由緒深い樹木です。

1、目通り幹囲 5.2m

1、株元周囲 約6.0m

1、樹高 約25.0m

1、枝張り状況 東西20.0m、南北15.0m

小田原市教育委員会

幹を見上げました、説明版の通り赤見をおびた木肌が印象的です

北東側から

東側から見ました

では、次へ行きましょう

.

.