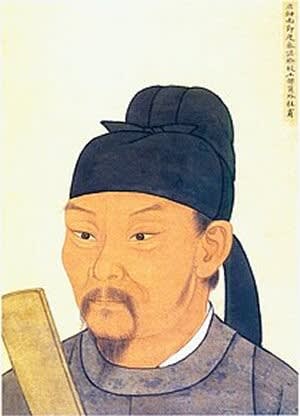

盛唐の詩人で忘れてはならない人に「杜甫」がいます。本来こんな後になんて取り上げないで筆頭に記するものでありますね。杜甫と言えば李白と並んで中国古代の二大詩人です。李白と杜甫を並び称して李杜と言われています。李白を詩仙。杜甫を詩聖と言って並び称されています。

杜甫は712年唐の玄宗皇帝が即位した年に、唐の都・長安の隣、河南省洛陽から東に5~60キロ行った小さな町で生まれました。

杜甫の家柄は代々官吏で、この点、李白と比べると立派な家柄の出。祖先には杜預(と・よ)という『春秋左氏伝』の注釈をした学者にして将軍である人物がおり、祖父・杜審言(と・しんげん)も有名な詩人でした。つまり杜甫は名門の家系に生まれた訳です。

杜 甫 杜甫の育った叔母の家かね?。

杜甫は両親を早くに亡くし、父の妹である叔母に育てられました。この叔母は自分にも子がありながら杜甫に深い愛情をかけてくれ、杜甫は後々まで感謝の思いを持っていました。杜甫は自分が悲しむ時、同じ悲しみにくれている見も知らぬ人にも思いを寄せるという個性の持ち主なのですが、この個性はこの叔母に育てられたことによって培われた部分もあるのかもしれません。

名門の出として杜甫の人生は最初から決まっていました。科挙を受けて官職につくことです。今受験勉強といえば家にこもるか予備校などに行って黙々と励むわけですが、当時は詩文を学ぶと同時に旅に出て有力者と顔をつないでおくのも大切なことでした。

そこで杜甫20歳、呉楚(東南の沿岸地帯)への旅に出ます。4年後にまた洛陽に戻り科挙の試験を受けますが、合格率1%ほどの難関。不合格でした。

杜甫30歳の時に洛陽で役人の娘と結婚し家庭を持ちます。杜甫は生涯この奥さんを大切にし、奥さんもまた優秀でありながら不遇であり続けた夫から離れることはありませんでした。後に安史の乱で安禄山の軍につかまり長安で軟禁された頃この妻を詠んだ詩があります。すでに5人の子供をなし貧しさに疲れ果てた中年の夫婦でありながら、妻は詩の中で若く美しく、やや違和感ありですが美しい五言律詩です。

今でも詩を書くことだけで食べていける人はほとんどいないでしょうが、それでも教員になるなど二足の草鞋をはけば詩人としてやっていけるでしょう。当時は詩人という職業はなく、詩文を書く人は官職…つまり政府の役人になることを目指すしかありませんでした。この仕官の道が大変で、あの有名な科挙に合格するか(合格率はきわめて低い)、有力者の強力な推薦を受けるかなどしかない極めて狭き門でした。

杜甫も若いころから仕官の道をめざしますが、官職に就けるまでが大変。杜甫は生活苦の中で子供をひとり餓死で失っています。人生の半ば過ぎやっと官職に就きますが、それでも人生の大半を貧困の中で過ごしました。という訳で有名な詩。一首。

春 望 杜甫

国破山河在 國破れて 山河在り くにやぶれて さんがあり

城春草木深 城春にして 草木深し しろはるにして そうもくふかし

感時花濺涙 時に感じて花にも涙を濺ぎ ときにかんじて はなにもなみだをそそぎ

恨別鳥驚心 別れを恨んで 鳥にも心を驚かす わかれをうらんで とりにもこころをおどろかす

烽火連三月 峰火 三月に連なり ほうか さんげつにつらなり

家書抵万金 家書 萬金に抵る かしょ ばんきんにあたる

白頭掻短 白頭掻いて 更に短かし はくとうかいて さらにみじかし

渾欲不勝簪 渾べて簪に 勝えざらんと欲す すべてしんに たえざらんとほっす

語彙:意味 國破 安禄山の反乱によって国の都長安がおちて宮殿や町などが破壊されたことをいいます。 時 時世のありさま 烽火 ここでは戦いのこと 家書 家人よりの便り

抵 相当する 渾 まったく 簪 かんざし 外からまげにさし、冠(かんむり)を固定させる。

意解

戦乱によって都長安は破壊しつくされたが、大自然の山や河は依然として変わらず、町は春を迎えて、草木が生い茂っている。

時世のありさまに悲しみを感じて、(平和な時は楽しむべき)花を見ても涙を流し、家族との別れをつらく思っては、(心をなぐさめてくれる)鳥の鳴き声を聞いてさえ、はっとして心が傷むのである。

うちつづく戦いののろしは三か月の長きにわたり、家族からの音信もとだえ、たまに来る便りは万金にも相当するほどに貴重なものに思われる。

心労のため白髪になった頭を掻けば一層薄くなり、まったく冠を止める簪(かんざし)もさすことができないほどである。

此処で言う「峰火 三月に連なり」というのは「安禄山、史思明の乱」の事です。

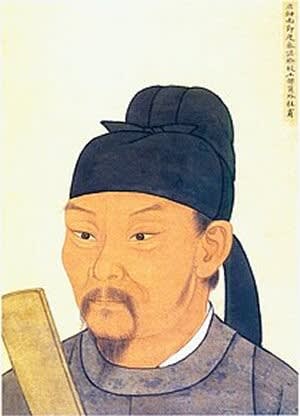

安禄山

李白と杜甫を比較対象する事は「愚の骨頂」ですが、李白は酒を飲む詩が多く、その中で憂を晴らしたり、自然と戯れたり、世情を詠ったりしていますが杜甫は真面目な性格からか、それが詩の上にも表れていますね。心の悲哀をストレートに表して詠っています。