京浜急行の株主優待乗車券の期限が11月30日であったことを思い出して『長柄桜山古墳群』に行くことにした。

我が家からは渋谷、品川を通り京急線に乗る。来たのが特急三崎口行、土曜日の午前中は三崎口から三崎に行ってマグロを食べる人が多いからか通勤並みに混んでいる。

私は金沢八景で逗子・葉山行きに乗換、終点で下車。改札口を出ると目の前に葉山行のバスがいたので飛び乗って富士見橋まで行く。

もちろん私以外にこんな物好きはいない。バス停の前にある大きな家の表札を見ると『徳冨』、一族なのだろうか。左に入る道に入ると急に静かになる。道には三毛猫が頭を掻いているほど。

徳富蘆花公園(世田谷区の芦花公園ではない)は逗子市が1984年に市政30周年を記念して作ったもので徳富蘆花も不如帰という代表作を書くなど4年間逗子市に住んだという縁もあった。

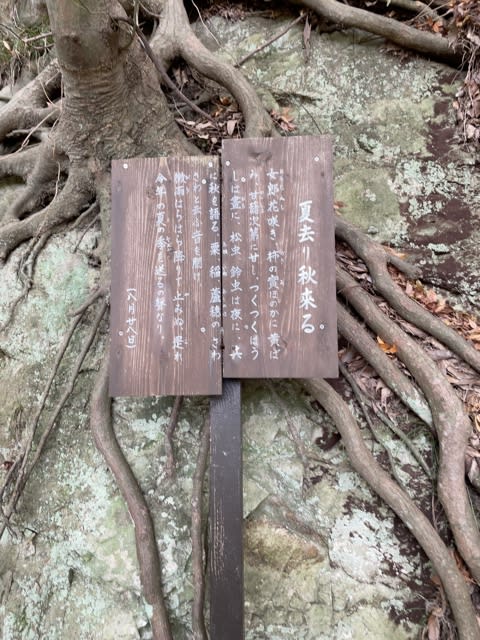

公園入口の門を通るとすぐに山道になる。つづれ織りの道を登るが、所々に蘆花の文章が書いた板が置かれていてこれを読みながら登る。

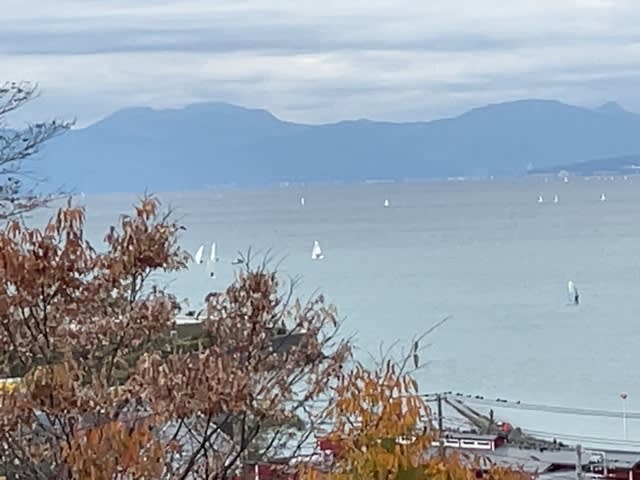

登った所に逗子市郷土館に到着。ただ、この郷土館は今年2月に残念ながら閉館となってしまっている。ただ、ここからの海は美しく、ウインドサーフィンやヨットの帆が見えて楽しい。

さらに登ると勾配が急になり、またあまり人が登らないのか崩れた部分もあり、休み休み登るしかない。

ようやく開けたと思ったら2号古墳の下であった。説明板があり、大体の位置関係の書いてはあるが、山の勾配もあり全体像を把握するまでにはいかない。

そのまま登るとようやく頂上らしき所に到着。発掘調査は行われたのだが、再び埋め戻しているため、その後を辿ることしかできない。

第2号墳は本によると4世紀後半に作られたもので全長88m、後円部径54mの前方後円墳である。第一号墳と違い、表面に拳大の石を貼り付けた葺石と呼ばれる装飾がなされている。

ただ、現況を見るとよくここに古墳があったことが見つけられたと感心した。(以下次回)