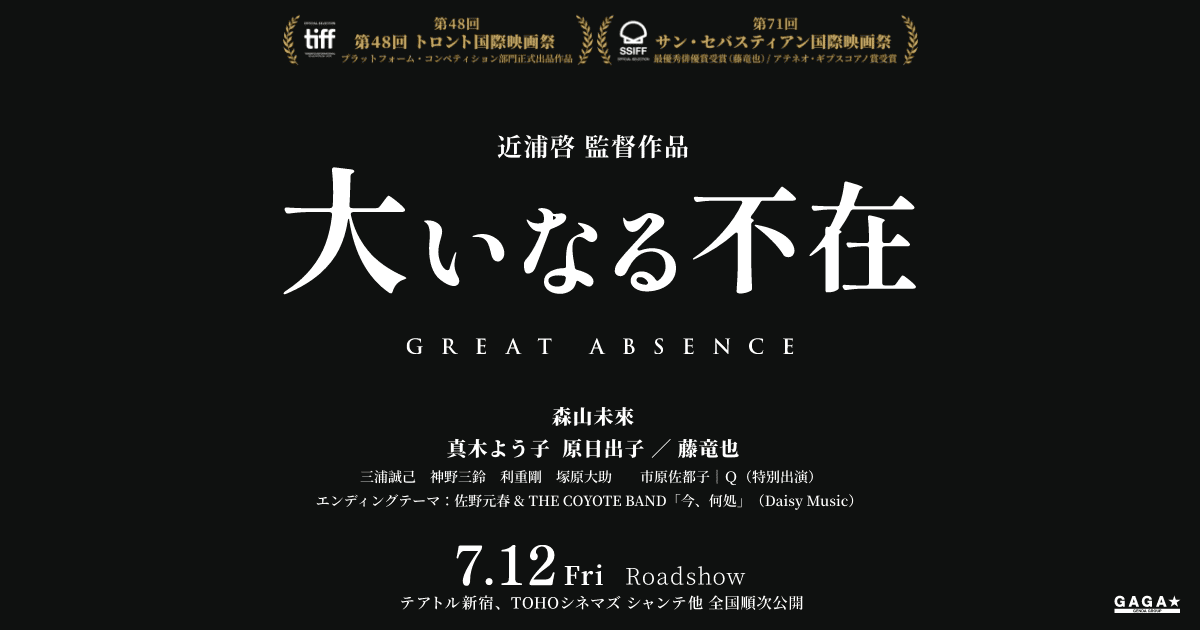

映画「大いなる不在」を観た。

1972年に出版された有吉佐和子の小説「恍惚の人」が、痴呆症もしくは認知症を扱って有名になった最初の作品だと思う。恍惚はうっとりする様子だが、惚は惚ける(ぼける)にも惚れる(ほれる)にも使われる漢字だ。もしかしたら同じ意味なのかもしれない。

ひとつの屋根の下に10人かそれ以上が暮らしていた大家族の時代には、惚けた老人をみんなで面倒を見ていたから、ひとり当たりの負担はそんなに大きくなかった。高度成長期で核家族化が進むと、惚けた老人の介護負担が徐々に問題になってきた。有吉佐和子の小説はその頃に発表されたので、すこぶるタイムリーでベストセラーになった。

現代は核家族化どころか、ひとり世帯が多く、親類縁者のいない老人は、惚けても誰も世話をしてくれないから、孤独死することがよくある。一時は老人の孤独死がニュースになっていたが、あまりに事例が多いので、最近はあまり報道されない。しかし実際はたくさん起きていると考えて間違いない。

報道はされないが、ドラマになることはある。吉高由里子がヒロインを務めたテレ朝のドラマ「星降る夜に」で、北村匠海が演じた相手役の職業が遺品整理士で、孤独死の部屋を片付けるシーンがある。強烈な臭いがしたり、ゴミが溢れていたりする悲惨な現場だ。そういう職業が成り立つということは、需要があるわけで、すなわち孤独死が多発している証左でもある。

さて本作品も認知症がテーマだ。大学教授が認知症になったら、こんなに理屈っぽくて嫌味な人間になるのかと思ってしまうほど、藤竜也の演技は凄かった。82歳が71歳の認知症を演じたわけだが、藤竜也クラスになると、もはや年齢はハードルにならない。森山未來は、妻がいて生活基盤のある中年男性らしい、落ち着いた息子を存在感十分に演じた。この人の視点があるから、物語が安定したと思う。

認知症そのものよりも、症状が進んでいく過程で、どんどん変化する周囲の人間との関係性に重点が置かれていると思う。シーンの並びは、変化する前と後の関係性の対比になっているから、観客は時系列を整理するのに苦労する。

それに喪失の物語でもある。喪失した時間を取り戻せたと思いきや、再び喪失してしまうという不幸の話だ。そして幸福な時間と不幸な時間は、記憶の中にだけ存在する。違う言い方をすれば、現実の幸福が失われても、記憶の中の幸福は生きている。逆もまた然りだ。

そこにあったものと、なかったもの。そこにいた人といなかった人。記憶は薄れていき、変化して、思わぬ妄想となることもある。しかし、そもそも人生そのものが、妄想としてスタートしたのではないか。

時系列を整理する必要などなかったことに気づくのは、鑑賞後である。人生は、妄想なのだ。とても面白かった。