JR安来駅から月山富田城へ、バスは資料館までだが、タクシーは中腹の山中御殿までは入れたので助かった。資料館から登るんじゃ、きつい。時間も足りなかっただろう。

案内図と月山が見える。ここからは急登だ。私は、このトシでも、登山をやっているから登りは平気だが、普通の人は疲れるだろう。タクシーの運転手さんが言っていたが、中腹の山中御殿までであきらめて、帰る人も多いそうだ。お城巡りも体力勝負だね。

(山中御殿から月山を見る、ここ、これから登る)

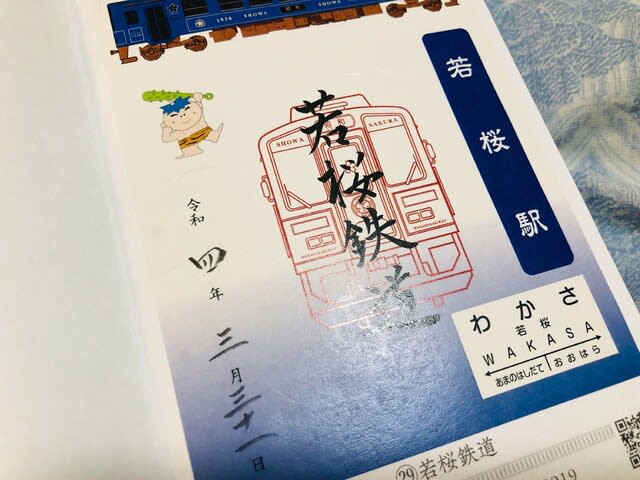

七曲りという急坂を上るが、歩道は整備されていて、舗装でされ、手すりがついてる。思ったほど大変じゃなかった。若桜鬼ケ城ほどではない。途中、井戸もある。

そして三の丸に到着。城下がよく見渡せる。こんなところにも石垣が積んである。どっから持って来たんだ。

二の丸には、あずまやがある。遠くには海かな。さらに本丸へ。

本丸には神社がある。そばの樹木の、樹間から顔を出す。「見通せる」そうだ。

そして、下山。城主が住んでいた山中御殿。結構広い。

山中御殿から、花の壇、太鼓壇、千畳平と下る。途中、山中鹿介の像がある。尼子再興を願って「我に七難八苦を」と言ったそうだ。この文句だけは知ってる。

そして、最後に、歴史資料館へ、ここでスタンプを頂く。資料館は時間がなくてあんまり見れなかったが、模型などが展示されていた。バス時間の関係で、このお城はこれまで。

資料館の入口に、山城日本一と書かれていたが、その通りかもしれないね。