円安時代⑤ 内需産業再建がカギ

製造業が空洞化して貿易赤字が膨らみ、賃金が伸びない中で円安と物価高騰が進み、生活水準が低下して内需産業が縮小する―。アベノミクスの失政で日本経済の構造的弱点が増幅されています。

内部留保が増加

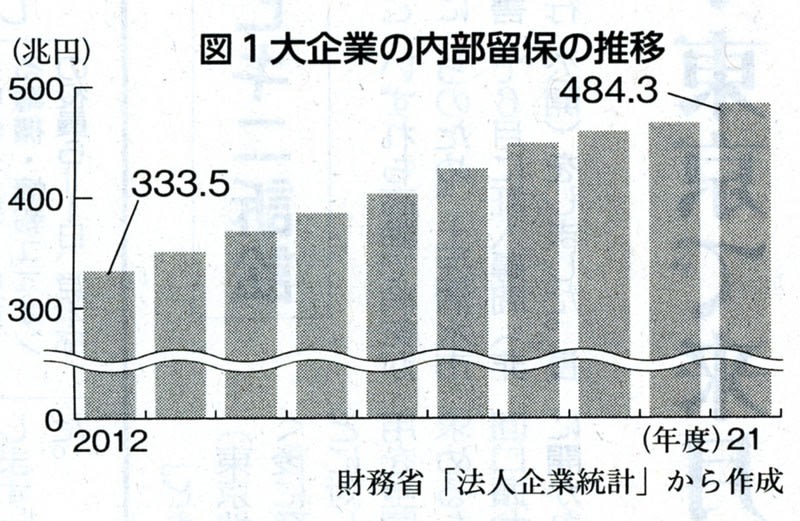

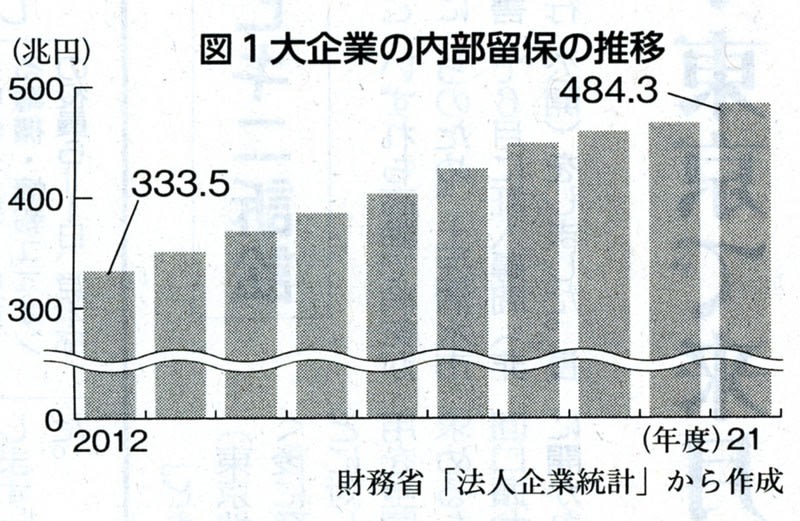

日本の自国窮乏化は統計にあらわれています。大企業が海外生産などで利益を上げ、配当を増やしても、国内に有力な投資先がないため内部留保ばかりが増加しています(図1)。

国内事業が拡大しないため、労働者に還元されません。主要国の中で日本だけが賃金の伸びない異常な国になってしまっています。(図2)

そこへ物価高騰が追い打ちをかけています。安倍晋三政権は14年4月と19年10月に消費税増税を強行しました。加えて「異次元の金融緩和」で円安が加速し、物価高騰をもたらしています。賃金が低迷するもとでの物価高騰は実質賃金の大幅な低下をもたらします。21年は年384・4万円と、ピーク時の1996年からは60万円、2012年と比較しても20万円も減少しました。(図3)

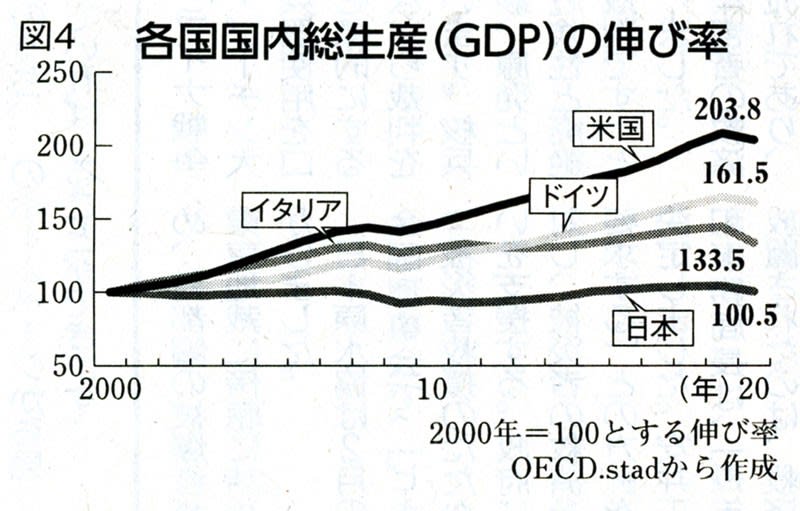

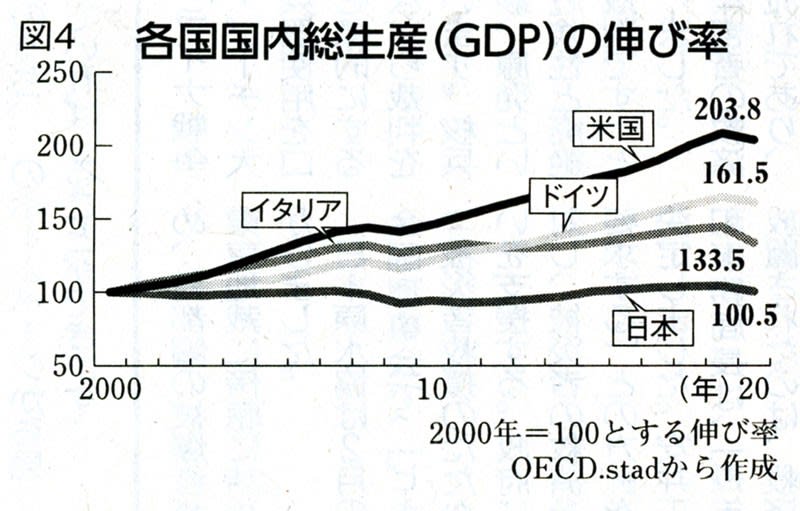

日本経済を支えているのは国内総生産(GDP)の半分以上を占める個人消費です。可処分所得のうち、消費支出に回す「消費性向」は所得の低い世帯ほど高い傾向があります。消費税増税は低所得者層ほど重い負担を与え、景気の悪循環をもたらしました。世界の主要国の中で日本だけがGDPが伸びない、経済成長できない国になってしまっているのです。(図4)

中央大学の村上研一教授は、輸出大企業を支援するという従来型の成長戦略の転換が必要だと話します。

成長戦略は破綻

「日本の経済大国化は輸出依存型だったので、輸出大企業が賃下げと円安を求めるという構造でした。低賃金・超過密労働に依存した大企業が欧米諸国に集中豪雨的に輸出し、食料やエネルギーを輸入するための外貨を稼ぐという戦略です。しかし、製造業の海外移転で輸出が伸びなくなり、この成長戦略は破綻しています」

力を入れるべきは、輸出産業の振興ではなく、内需産業の再建だといいます。

「内需を高めるためには賃金を引き上げて税と社会保障による所得再分配を強化し、国民の生活を豊かにしなければなりません。ただし、それだけでは輸入が増えて物価高を悪化させる恐れがあります。安定的な国内供給力を形成するための産業政策が不可欠です。最大の輸入品目は鉱物性燃料と食料ですから、再生可能エネルギーと農林漁業への支援を抜本的に強め、地域を軸とした経済循環を形成するべきです」

(おわり)(清水渡、杉本恒如が担当しました)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2022年11月2日付掲載

国内事業が拡大しないため、労働者に還元されません。主要国の中で日本だけが賃金の伸びない異常な国に。

賃金が低迷するもとでの物価高騰は実質賃金の大幅な低下をもたらします。21年は年384・4万円と、ピーク時の1996年からは60万円、2012年と比較しても20万円も減少。

内需を高めるためには賃金を引き上げて税と社会保障による所得再分配を強化し、国民の生活を豊かに。安定的な国内供給力を形成するための産業政策が不可欠。最大の輸入品目は鉱物性燃料と食料ですから、再生可能エネルギーと農林漁業への支援を抜本的に強め、地域を軸とした経済循環を形成するべき。

製造業が空洞化して貿易赤字が膨らみ、賃金が伸びない中で円安と物価高騰が進み、生活水準が低下して内需産業が縮小する―。アベノミクスの失政で日本経済の構造的弱点が増幅されています。

内部留保が増加

日本の自国窮乏化は統計にあらわれています。大企業が海外生産などで利益を上げ、配当を増やしても、国内に有力な投資先がないため内部留保ばかりが増加しています(図1)。

国内事業が拡大しないため、労働者に還元されません。主要国の中で日本だけが賃金の伸びない異常な国になってしまっています。(図2)

そこへ物価高騰が追い打ちをかけています。安倍晋三政権は14年4月と19年10月に消費税増税を強行しました。加えて「異次元の金融緩和」で円安が加速し、物価高騰をもたらしています。賃金が低迷するもとでの物価高騰は実質賃金の大幅な低下をもたらします。21年は年384・4万円と、ピーク時の1996年からは60万円、2012年と比較しても20万円も減少しました。(図3)

日本経済を支えているのは国内総生産(GDP)の半分以上を占める個人消費です。可処分所得のうち、消費支出に回す「消費性向」は所得の低い世帯ほど高い傾向があります。消費税増税は低所得者層ほど重い負担を与え、景気の悪循環をもたらしました。世界の主要国の中で日本だけがGDPが伸びない、経済成長できない国になってしまっているのです。(図4)

中央大学の村上研一教授は、輸出大企業を支援するという従来型の成長戦略の転換が必要だと話します。

成長戦略は破綻

「日本の経済大国化は輸出依存型だったので、輸出大企業が賃下げと円安を求めるという構造でした。低賃金・超過密労働に依存した大企業が欧米諸国に集中豪雨的に輸出し、食料やエネルギーを輸入するための外貨を稼ぐという戦略です。しかし、製造業の海外移転で輸出が伸びなくなり、この成長戦略は破綻しています」

力を入れるべきは、輸出産業の振興ではなく、内需産業の再建だといいます。

「内需を高めるためには賃金を引き上げて税と社会保障による所得再分配を強化し、国民の生活を豊かにしなければなりません。ただし、それだけでは輸入が増えて物価高を悪化させる恐れがあります。安定的な国内供給力を形成するための産業政策が不可欠です。最大の輸入品目は鉱物性燃料と食料ですから、再生可能エネルギーと農林漁業への支援を抜本的に強め、地域を軸とした経済循環を形成するべきです」

(おわり)(清水渡、杉本恒如が担当しました)

「しんぶん赤旗」日刊紙 2022年11月2日付掲載

国内事業が拡大しないため、労働者に還元されません。主要国の中で日本だけが賃金の伸びない異常な国に。

賃金が低迷するもとでの物価高騰は実質賃金の大幅な低下をもたらします。21年は年384・4万円と、ピーク時の1996年からは60万円、2012年と比較しても20万円も減少。

内需を高めるためには賃金を引き上げて税と社会保障による所得再分配を強化し、国民の生活を豊かに。安定的な国内供給力を形成するための産業政策が不可欠。最大の輸入品目は鉱物性燃料と食料ですから、再生可能エネルギーと農林漁業への支援を抜本的に強め、地域を軸とした経済循環を形成するべき。