ウクライナの戦況を考えると、現在時点では「長期戦が避けられない」ということがはっきりしてきたと思う。ほぼ一ヶ月前に「突然終わる可能性も」を書いた。その後首都キーウ近辺に展開していたロシア軍が撤退し、「突然終わる」可能性が大きくなったかに見えた時もあった。ウクライナ戦争はロシアから見て(反ロシアになった)「ウクライナ懲罰戦争」という側面があって、かつての中国による「ヴェトナム懲罰戦争」のように突然始まって突然終わる可能性が起こりうると考えたのである。

しかし、それから一ヶ月して、東部戦線、さらに南部戦線と侵攻は続き、ロシア軍がすぐに停戦する可能性はない。5月9日の「戦勝記念日」までに終わるという観測もあったが、現状ではウクライナ側の方で応じる可能性がない。プーチンはブチャの「戦争犯罪」(ウクライナによるねつ造と主張)や黒海艦隊の旗艦「モスクワ」の撃沈などで、引き返すことが出来ない段階に入ったように見える。戦争が始まり犠牲者が出ると、「血の代償」が得られない限り止められなくなっていく。

(4月29日段階の地図)

(4月29日段階の地図) (3月27日段階の地図)

(3月27日段階の地図)

上記の地図を見比べてみると、確かに北方戦線ではロシア軍が撤退しているが、東部、南部のロシア占領地域は侵攻前に比べて2倍ほどに広がっている。オデッサ(オデーサ)への攻撃も行われていて、このまま南部を占領していくとウクライナが「内陸国」になってしまう可能性さえある。その時はモルドバとも陸続きともなるから、「沿ドニエストル共和国」(モルドバ東部でロシア系住民が「独立」を宣言した地域)への回廊を作るという目標があるのかもしれない。

そうなると、ウクライナには絶対容認出来ないことになる。もちろん国連安保理常任理事国が隣国の領土を併合するというあってはならない事態で、全く認めがたい。その場合、ウクライナ側にとっては「国土防衛戦争」であり、「解放戦争」を戦う以外に選択肢がない。しかし、ロシアのプーチン政権が退く可能性はないだろう。そうなると、決着はどういうことになるだろう。僕にはその道が想像出来ない。突然プーチンの健康状態悪化で政権が崩壊する…といった事態でも起きない限り、しばらく延々と続くと考えて置いた方が良い。思えば戦争は実は2014年から続いていたのであって、これは1931年に「満州事変」が起こったのと同じような段階。1937年に日中全面戦争が始まったのが現段階なのだから、あと何年も続くと想定されるのである。

世の中には「今すぐ戦争が終わって欲しい」というように語る人が結構いる。確かにそうなんだけど、ではウクライナが東部や南部をロシアに譲って決着することを望んでいるのか。そうではなくて、ロシアが侵攻以前に(少なくとも今回の侵攻以前に)撤退することが停戦交渉の前提だと考えるのか。ロシアは「実力で獲得した地域」は事実上は自国領土と考えるに決まっているから、交渉も出来ない。資源国ではなかった日本でもあれだけ長期間戦争が出来たんだから、資源国ロシアはさらに耐えられる。ソ連崩壊前後の窮乏期を経験している世代がロシアの実権を握っている。ロシア経済やプーチン政権がすぐに崩壊すると思うのは幻想である。

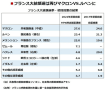

そうなると、ロシアに経済制裁をした国々はどこで解除できるだろうか。今まで中国の天安門事件後の「制裁」などを考えると、いつの間にかうやむやになっていくということが多かった。いつまで続けても効果が出ないだけで、自国経済への負荷ばかり多くなる。ロシアへの制裁も似たような面があって、ロシア経済より先に資源をロシアに頼らざるを得ない国々が悲鳴を上げてしまうかもしれない。それを狙ってロシア側もさまざまな策略を使ってくるだろう。いくら何でも、戦争が続いている間は制裁を解除出来ないだろうから、世界経済はその間に完全に「G7」対「BRICS」に分断される可能性が高い。

かつて17世紀前半に起こったドイツの「30年戦争」のような、ウクライナ30年戦争になってしまう可能性も覚悟しておくべきではないか。この間、ロシア軍はウクライナ各地にミサイル攻撃を行ってきた。その悲惨、恐怖、怨恨は簡単には収まらない。一世代では解消出来ないから、22世紀になっても両国関係はうまく行かない。恐怖の記憶は2500年になっても残るだろう。どうしてそんなことをロシアが始めてしまったのか。ウクライナには国民の怒りが充満しているだろうから、簡単には妥協できない。ロシアに領土を譲るような政治家は、政治家として生き残れないだろう。だから、どういう「解決」がありうるか、部外者のものには想定不可能だ。

しかし、それから一ヶ月して、東部戦線、さらに南部戦線と侵攻は続き、ロシア軍がすぐに停戦する可能性はない。5月9日の「戦勝記念日」までに終わるという観測もあったが、現状ではウクライナ側の方で応じる可能性がない。プーチンはブチャの「戦争犯罪」(ウクライナによるねつ造と主張)や黒海艦隊の旗艦「モスクワ」の撃沈などで、引き返すことが出来ない段階に入ったように見える。戦争が始まり犠牲者が出ると、「血の代償」が得られない限り止められなくなっていく。

(4月29日段階の地図)

(4月29日段階の地図) (3月27日段階の地図)

(3月27日段階の地図)上記の地図を見比べてみると、確かに北方戦線ではロシア軍が撤退しているが、東部、南部のロシア占領地域は侵攻前に比べて2倍ほどに広がっている。オデッサ(オデーサ)への攻撃も行われていて、このまま南部を占領していくとウクライナが「内陸国」になってしまう可能性さえある。その時はモルドバとも陸続きともなるから、「沿ドニエストル共和国」(モルドバ東部でロシア系住民が「独立」を宣言した地域)への回廊を作るという目標があるのかもしれない。

そうなると、ウクライナには絶対容認出来ないことになる。もちろん国連安保理常任理事国が隣国の領土を併合するというあってはならない事態で、全く認めがたい。その場合、ウクライナ側にとっては「国土防衛戦争」であり、「解放戦争」を戦う以外に選択肢がない。しかし、ロシアのプーチン政権が退く可能性はないだろう。そうなると、決着はどういうことになるだろう。僕にはその道が想像出来ない。突然プーチンの健康状態悪化で政権が崩壊する…といった事態でも起きない限り、しばらく延々と続くと考えて置いた方が良い。思えば戦争は実は2014年から続いていたのであって、これは1931年に「満州事変」が起こったのと同じような段階。1937年に日中全面戦争が始まったのが現段階なのだから、あと何年も続くと想定されるのである。

世の中には「今すぐ戦争が終わって欲しい」というように語る人が結構いる。確かにそうなんだけど、ではウクライナが東部や南部をロシアに譲って決着することを望んでいるのか。そうではなくて、ロシアが侵攻以前に(少なくとも今回の侵攻以前に)撤退することが停戦交渉の前提だと考えるのか。ロシアは「実力で獲得した地域」は事実上は自国領土と考えるに決まっているから、交渉も出来ない。資源国ではなかった日本でもあれだけ長期間戦争が出来たんだから、資源国ロシアはさらに耐えられる。ソ連崩壊前後の窮乏期を経験している世代がロシアの実権を握っている。ロシア経済やプーチン政権がすぐに崩壊すると思うのは幻想である。

そうなると、ロシアに経済制裁をした国々はどこで解除できるだろうか。今まで中国の天安門事件後の「制裁」などを考えると、いつの間にかうやむやになっていくということが多かった。いつまで続けても効果が出ないだけで、自国経済への負荷ばかり多くなる。ロシアへの制裁も似たような面があって、ロシア経済より先に資源をロシアに頼らざるを得ない国々が悲鳴を上げてしまうかもしれない。それを狙ってロシア側もさまざまな策略を使ってくるだろう。いくら何でも、戦争が続いている間は制裁を解除出来ないだろうから、世界経済はその間に完全に「G7」対「BRICS」に分断される可能性が高い。

かつて17世紀前半に起こったドイツの「30年戦争」のような、ウクライナ30年戦争になってしまう可能性も覚悟しておくべきではないか。この間、ロシア軍はウクライナ各地にミサイル攻撃を行ってきた。その悲惨、恐怖、怨恨は簡単には収まらない。一世代では解消出来ないから、22世紀になっても両国関係はうまく行かない。恐怖の記憶は2500年になっても残るだろう。どうしてそんなことをロシアが始めてしまったのか。ウクライナには国民の怒りが充満しているだろうから、簡単には妥協できない。ロシアに領土を譲るような政治家は、政治家として生き残れないだろう。だから、どういう「解決」がありうるか、部外者のものには想定不可能だ。