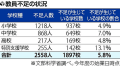

氏岡真弓『先生が足りない』という本を読んで「教員不足」問題を考えたが、事態は非常に重大な局面にあると思う。下に教員採用試験の倍率を示すが、大きな傾向として小中高すべて激減している。もっとも「倍率」は採用予定数に左右されるので、必ずしも人気具合を示すわけではないけれど、「先生」という仕事はもはや児童、生徒の憧れではなくなったのか。

それにしても、基本的には教育学部などで養成される「小学校教員」の倍率がこれほど下がっているのは、象徴的だ。中高は一般的な学部で学びつつ、「教職課程」を履修することで免許を取得出来る。だから「念のために取った」というペーパー・ティーチャーが相当数いる。また芸術系科目、高校の情報科などは免許がない人でも適任者を見つけられるだろう。(「臨時免許」で対応可能。)しかし、小学校免許を「念のために」取っていたなんていないだろう。

しかし、この倍率低下も無理からぬ話だと思う。現時点で民間の求人は(業種にもよるが)好調を伝えられる。公立学校は公務員なんだから、給与が民間を上回ることはない。公務員の安定性を求めるなら、一般的な地方公務員の方が良いだろう。教師の勤務条件はどんどん悪化していき、今では解決の方向性が見えない。中高は「部活動」があって、土日も試合や練習が入ることがある。しかし、小学校はそこまでのことはないはずだ。「部活動の地域移管」は重要な問題だと思うが、ここで見ている小学校にすぐ影響しない。では何が問題なのだろうか。

(働くうえで知っておきたい知識)

(働くうえで知っておきたい知識)

ここで逆に「就活生」の側から見てみよう。上記データは2015年段階の茨城県調査だが、「働くうえで知っておきたい知識」としては、賃金や社会保険制度以上に、労働時間や休日が圧倒的に多い。これは大体いまの若い世代の実情とと合っていると思う。しかし、実は土曜も授業がある学校が多いのである。公務員も「週休二日」ではないのか。その通りで、21世紀には「学校5日制」になった。だが、私立学校は土曜授業が多く、いつの間にか公立学校にも広がっているのである。

2023年4月1日の朝日新聞(都内版)に「公立小の土曜授業 じわり復活」という記事が掲載された。都内23区の半分ほどは、年10回程度の土曜授業を行っているという。中学や高校でも土曜授業が多くなっている。進学高校は大体そうだと思うし、地元の中学(母校)もやっている。各地方でもかなり行われているようだ。もちろん、ここで言っている「土曜授業」とは、運動会や授業参観のことではない。本当に「授業」なのである。今じゃサービス業は別にして週休2日じゃない民間企業があるだろうか。結婚式は昨今大体土曜に行われているから、友人の結婚式にも出られない。それどころか、家族の結婚式とぶつかり休暇を取るのである。

もともと現行学習指導要領では、特に小学校のカリキュラムが過剰になっている。かつて新カリが公表されたときに、ここで「『亡国』の新学習指導要領ー『過積載』は事業者責任である」(2016.9.5)を書いた。現行カリでは、週当り29コマの授業が必要になっている。週5日、6時間授業を行うと、30コマである。しかし、週に2回5時間授業の日がないと困るのである。職員会議ともう一つの会議(学年、校務分掌、総合学習や道徳を含む教科の打ち合わせ等)を開くためである。恐らく勤務時間を越えて会議をやってるか、土曜授業をやるしかない状況だろう。まさに「過積載」の教育現場なのである。

英語や道徳を教科化せよ、プログラミングも教えろ、ICT教育だ、タブレット端末だなどと増えていくけど、総合学習もなくならない。何も減らずに、ただ増えるだけでは、なり手がなくなるのも当然だ。このような勤務条件では若い人は教師を目指さない。事情があって一度辞めた元教員も、今度は英語とかICTなんて言われるんだから、とても20世紀にやっていた人は復帰する気になれない。現場が大変だから助けたいと思う元教員は多いと思うが、自分に勤まるだろうかと心配するだろう。

ところで小学校の英語授業、2011年度から小学5、6年生で必修化された。もう12年も経っている。大学生は皆小学校から英語をやっているのである。最初はともかく、今の高校生、中学生は劇的に英語力がアップしていなければおかしいのではないか。10年経って、どこかで検証は行われているのだろうか。僕が知っているのは、中学3年、高校3年段階の英語力の目標(求めるのは、中3で英検3級合格同等が半数、高3で英検準2級合格同等が半数)は未だ達成されたことがない。(その目標が適当なものかも疑問だが。)巨額の費用を掛けてスピーキングテストなどをやってるわけだけど。小学校からやってどのような効果があるのか。僕には現場に過剰な負担を掛けて、逆効果も大きいと思うのだが。

それにしても、基本的には教育学部などで養成される「小学校教員」の倍率がこれほど下がっているのは、象徴的だ。中高は一般的な学部で学びつつ、「教職課程」を履修することで免許を取得出来る。だから「念のために取った」というペーパー・ティーチャーが相当数いる。また芸術系科目、高校の情報科などは免許がない人でも適任者を見つけられるだろう。(「臨時免許」で対応可能。)しかし、小学校免許を「念のために」取っていたなんていないだろう。

しかし、この倍率低下も無理からぬ話だと思う。現時点で民間の求人は(業種にもよるが)好調を伝えられる。公立学校は公務員なんだから、給与が民間を上回ることはない。公務員の安定性を求めるなら、一般的な地方公務員の方が良いだろう。教師の勤務条件はどんどん悪化していき、今では解決の方向性が見えない。中高は「部活動」があって、土日も試合や練習が入ることがある。しかし、小学校はそこまでのことはないはずだ。「部活動の地域移管」は重要な問題だと思うが、ここで見ている小学校にすぐ影響しない。では何が問題なのだろうか。

(働くうえで知っておきたい知識)

(働くうえで知っておきたい知識)ここで逆に「就活生」の側から見てみよう。上記データは2015年段階の茨城県調査だが、「働くうえで知っておきたい知識」としては、賃金や社会保険制度以上に、労働時間や休日が圧倒的に多い。これは大体いまの若い世代の実情とと合っていると思う。しかし、実は土曜も授業がある学校が多いのである。公務員も「週休二日」ではないのか。その通りで、21世紀には「学校5日制」になった。だが、私立学校は土曜授業が多く、いつの間にか公立学校にも広がっているのである。

2023年4月1日の朝日新聞(都内版)に「公立小の土曜授業 じわり復活」という記事が掲載された。都内23区の半分ほどは、年10回程度の土曜授業を行っているという。中学や高校でも土曜授業が多くなっている。進学高校は大体そうだと思うし、地元の中学(母校)もやっている。各地方でもかなり行われているようだ。もちろん、ここで言っている「土曜授業」とは、運動会や授業参観のことではない。本当に「授業」なのである。今じゃサービス業は別にして週休2日じゃない民間企業があるだろうか。結婚式は昨今大体土曜に行われているから、友人の結婚式にも出られない。それどころか、家族の結婚式とぶつかり休暇を取るのである。

もともと現行学習指導要領では、特に小学校のカリキュラムが過剰になっている。かつて新カリが公表されたときに、ここで「『亡国』の新学習指導要領ー『過積載』は事業者責任である」(2016.9.5)を書いた。現行カリでは、週当り29コマの授業が必要になっている。週5日、6時間授業を行うと、30コマである。しかし、週に2回5時間授業の日がないと困るのである。職員会議ともう一つの会議(学年、校務分掌、総合学習や道徳を含む教科の打ち合わせ等)を開くためである。恐らく勤務時間を越えて会議をやってるか、土曜授業をやるしかない状況だろう。まさに「過積載」の教育現場なのである。

英語や道徳を教科化せよ、プログラミングも教えろ、ICT教育だ、タブレット端末だなどと増えていくけど、総合学習もなくならない。何も減らずに、ただ増えるだけでは、なり手がなくなるのも当然だ。このような勤務条件では若い人は教師を目指さない。事情があって一度辞めた元教員も、今度は英語とかICTなんて言われるんだから、とても20世紀にやっていた人は復帰する気になれない。現場が大変だから助けたいと思う元教員は多いと思うが、自分に勤まるだろうかと心配するだろう。

ところで小学校の英語授業、2011年度から小学5、6年生で必修化された。もう12年も経っている。大学生は皆小学校から英語をやっているのである。最初はともかく、今の高校生、中学生は劇的に英語力がアップしていなければおかしいのではないか。10年経って、どこかで検証は行われているのだろうか。僕が知っているのは、中学3年、高校3年段階の英語力の目標(求めるのは、中3で英検3級合格同等が半数、高3で英検準2級合格同等が半数)は未だ達成されたことがない。(その目標が適当なものかも疑問だが。)巨額の費用を掛けてスピーキングテストなどをやってるわけだけど。小学校からやってどのような効果があるのか。僕には現場に過剰な負担を掛けて、逆効果も大きいと思うのだが。