おはようございます。

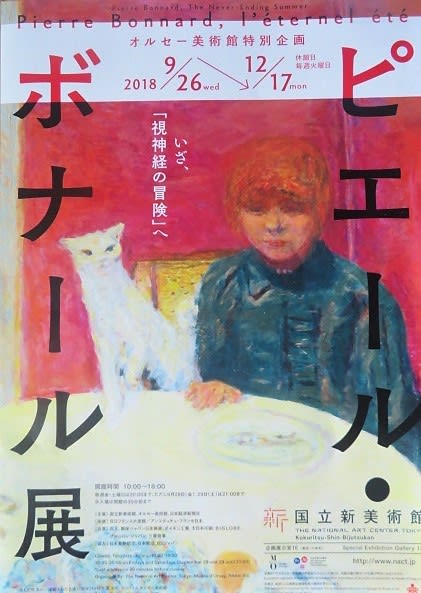

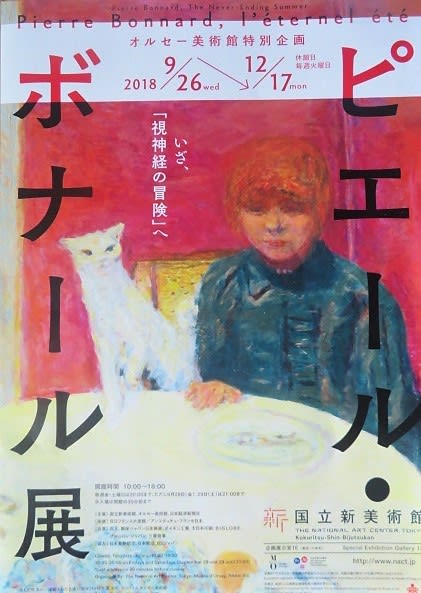

パリのオルセー美術館から多数のピエール・ボナール作品が、国立新美術館に集合しているというので出かけてきた。そう、あの日はハローウインの日だった。帰り道、渋谷に寄って、ハローウイン仮装の人々を眺めてきた。そのときの様子は翌日、ブログ記事にしたのに、これは、こんなに遅くなってしまった(汗)。

オルセー美術館にも、もちろんボナールコーナーがあり、ぼくも何度か見ているはずだが、どんな作品が展示されていたのか覚えていない。今度は忘れないように、本展の代表作品を記録しておこう。約30点が初来日という豪華な展覧会だった。

”日本かぶれのナビ”のあだ名をもつピエール・ボナール(1867-1947)は、19世紀末、ナビ派としてスタートしたが、20世紀に入ると、目にした光景の印象をいかに絵画化するかという視点で描いた。本展のキャッチコピーにもあるように、”いざ、視神経の冒険へ”と突き進んだ。

小春日和のような、温かい絵ばかり。絵を載せておくだけで、説明もなにもいらないと思うが、一応、特設サイトの解説をつけておけば、のちほど便利なこともあると思い、コピペしておいた。

章立ては以下の通り。

1.日本かぶれのナビ

2.ナビ派時代のグラフィック・アート

3.スナップショット

4.近代の水の精(ナーイアス)たち

5.室内と静物 「芸術作品―時間の静止」

6.ノルマンディーやその他の風景

7.終わりなき夏

1.日本かぶれのナビ

ゴーギャンの影響のもと結成されたナビ派のメンバーとして、繊細かつ奔放なアラベスクと装飾モティーフが特徴的な絵画を多く描きました。ナビ派の画家たちは、1890年にパリのエコール・デ・ボザールで開かれた「日本の版画展」にも衝撃を受けます。ボナールは浮世絵の美学を自らの絵画に積極的に取り込み、批評家フェリックス・フェネオンに「日本かぶれのナビ」と名付けられるほどでした。また、同時代の象徴主義演劇とも呼応する、親密な室内情景を描いた作品もこの時期に集中して制作されました(特設サイトより、以下同様)。

アンドレ・ボナール嬢の肖像、画家の妹(1890年)

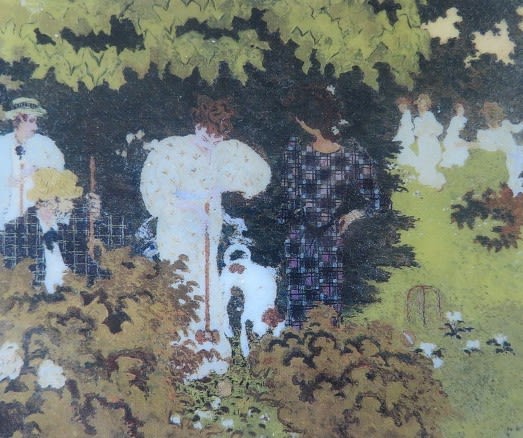

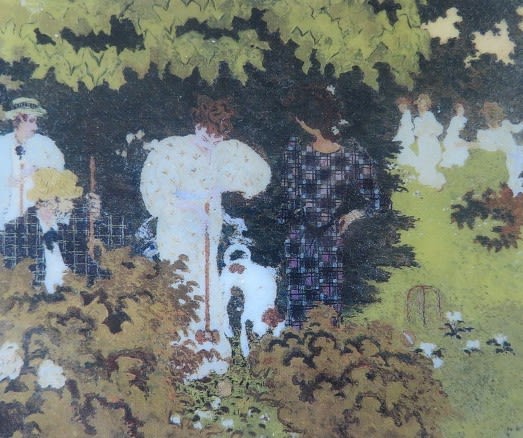

庭の女性たち(1990-91)

黄昏(クロッケーの試合)(1892)

白い猫(1894)

大きな庭(1895)

2.ナビ派時代のグラフィック・アート

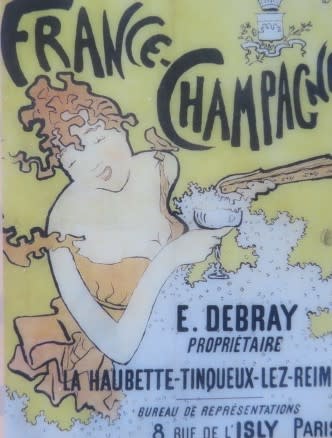

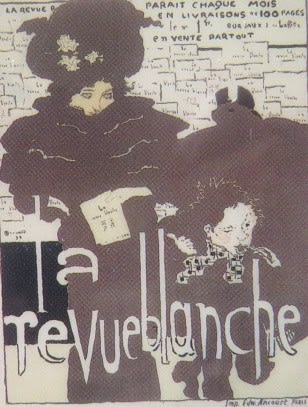

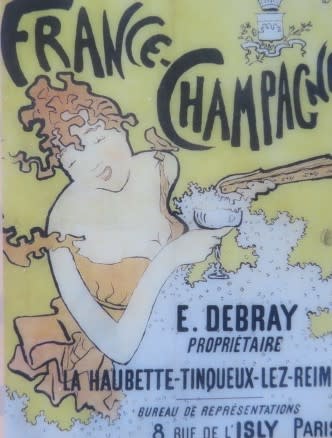

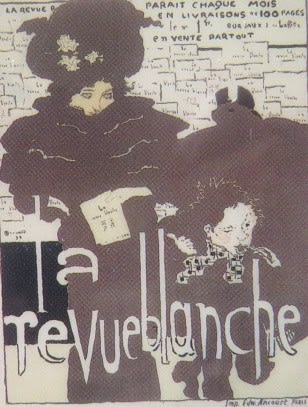

芸術家としてのキャリアをスタートさせるきっかけとなった《フランス=シャンパーニュ》をはじめ、初期のボナールはリトグラフによるポスターや本の挿絵、版画集の制作にも精力的に取り組みました。とりわけ、ナタンソン兄弟が創刊した雑誌『ラ・ルヴュ・ブランシュ』は、ボナールが独創的なリトグラフを試みる舞台となりました。雑誌の挿絵だけでなくポスター制作も手掛けており、大胆なデフォルメと意表を突く構図が際立っています。また、即興的なデッサンに象徴されるボナールのリトグラフの特徴は、油彩作品にも見ることができます。

フランス=シャンパーニュ(1891)

ラ・ルヴュ・ブランシュ(1894)

3.スナップショット

コダックのポケットカメラを購入したボナールは、1890 年代の初めから写真撮影を行うようになりました。ボナール家の別荘があったル・グラン=ランでは、水遊びに興じる甥っ子たちをはじめ、家族がめいめいに余暇を過ごす様子が撮影されています。また、ボナールが恋人マルトと住んだパリ郊外のモンヴァルの家では、庭の草木のなかに佇むマルトのヌードを写した美しい写真の数々が生まれました。これらの写真には、中心を外した構図やピントのボケなどにより、生き生きとした効果がもたらされています。

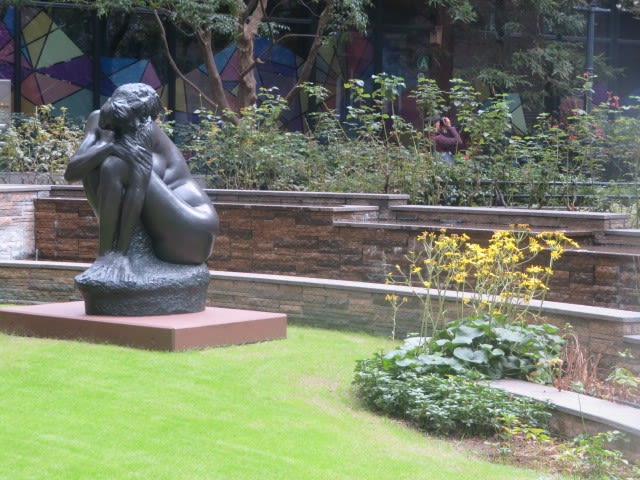

4.近代の水の精たち

ボナールの画業全体において最も重要な位置を占めるのが裸婦を描いた作品の数々です。壁紙やタイル、カーテン、絨毯、小物、鏡などが織りなす重層的な室内空間のなかで、ボナールの描く女性たちは無防備な姿を露わにしています。生涯の伴侶であったマルトをはじめ、ボナール家の医師の妻であったリュシエンヌや、マルトの友人でボナールの愛人となるルネ・モンシャティら複数の女性がモデルをつとめました。ボナールの描く彼女たちの顔は曖昧で、モデルが特定できない作品や、複数の女性の特徴がみられる作品もあります。

バラ色の化粧室(1914-21)

5.室内と静物 「芸術作品―時間の静止」

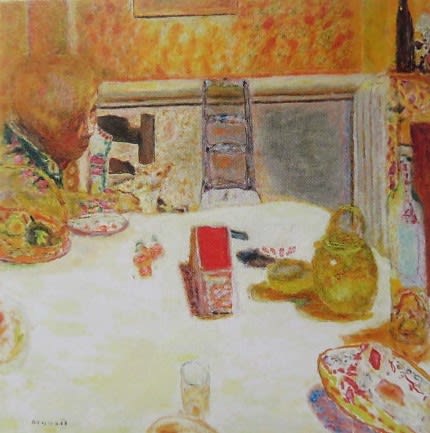

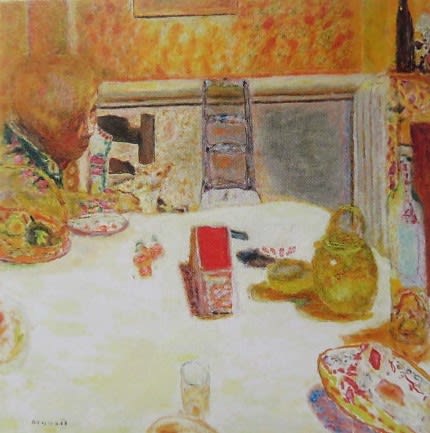

「親密さ」というテーマは、ナビ派の一員であった1890年代から晩年までボナールを魅了し続けました。一見するとありふれた室内には、人工的な照明や独特のフレーミングによって、親密さと同時にどこか謎めいた雰囲気がただよっています。そこでは、燃えあがる色彩によって、慣れ親しんだモティーフが未知のものへと変貌を遂げているようです。日常世界の微細な変化にも目を向け続けたボナールは、それをカンヴァス上に定着させることを「時間の静止」と捉えていました。

ル・カネの食堂(1932)

猫と女性(1912)

6.ノルマンディーやその他の風景

ボナールはやわらかな光の中に壮大な風景が広がるノルマンディー地方の自然に魅了されていました。1912年には、モネが住むジヴェルニーに近いヴェルノンという街に、セーヌ河岸の斜面に建つ小さな家を購入します。テラスから空と水のパノラマを一望できたこの家での暮らしは制作意欲をおおいに刺激しました。庭には野生の植物が生い茂り、その重なりは精妙なグラデーションとして描き出されています。そしてボナールが頻繁に訪れたアルカションやトルーヴィルでは、表情豊かな空が大きな空間を占める海景画が生み出されました。

並木道(1918)

7.終わりなき夏

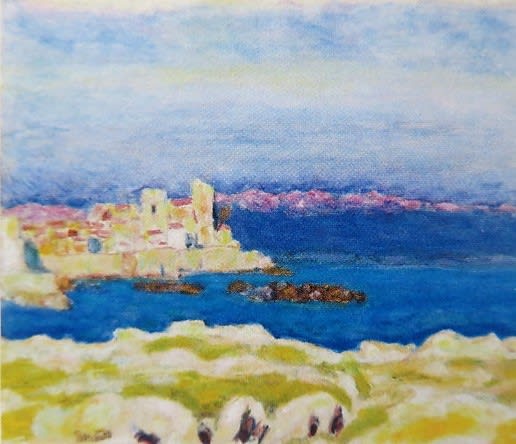

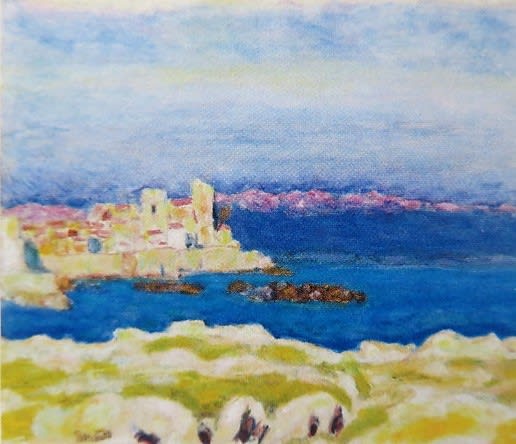

自らを画家 =装飾家とみなしていたボナールは巨大な装飾壁画も手がけました。そこでは生の喜びを謳い上げ、「アルカディア」を出現させようとした画家の創意が見てとれます。また 1909年、画家アンリ・マンギャンの誘いで南仏のサン=トロペに初めて長期滞在し、母に宛てて「色彩に満ちた光と影」が織りなす「千夜一夜」の体験を書き送ります。その後、彼はコート・ダジュールを毎年のように訪れ、1926年にはル・カネの丘の上に建つ、地中海を一望する家を購入します。第二次世界大戦中もこの地に留まり、1947年に亡くなるまで、輝く色彩に満ちた終わることのない「夏」を描き続けました。

アンティブ(ヴァリアント)(1939年頃)

画像がないが、最晩年の作、花咲くアーモンドの木(1946-47)も良かった。

とても、素晴らしい展覧会でした。年末の展覧会ベスト10入りを伺う勢い(笑)。

それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!