ソーシャルワーカーのマーガレットは、ある日、自分の出生を調べてほしいと相談を受けます。

その背景は、児童移民でした。私はこの事実を知らず衝撃を受けました。

実は、イギリスは17世紀頃から養護施設の子供たちを旧植民地に強制的に移住させて来たそうです。

その初期の目的の一つは大英帝国の民族的統一を維持すると言うことだと言わています。

カナダでは農場の便利な安い労働力として、オーストラリアでは戦後の人口を増やすために、

旧ローデシアなどでは白人の経営エリートを保護するなどの様々な動機・目的で、

1970年頃まで行われてきたそうです。

この事実は長く隠されてきましたが、マーガレット夫妻等の活動によってその事実が徐々に明かされ、

やっと、ようやく2009年11月にオーストラリア首相が、2010年2月にイギリス首相が事実を認め、

正式に謝罪したそうです。

強制移民された子どもの数は13~15万人とも言われています。

特に1788年オーストラリアを植民地にしたイギリスは、ナチスの優性思想顔負けの白人優先・白豪主義で

先住民のアボジリニを初めとする有色人種を徹底的に差別・排除して来ました。

法律的に人種差別が撤廃されたのは1970年代後半です。

イギリスは、表向きは「紳士面」ですが、それは仮面でしかなく、その仮面は抑圧された人々の血に染まっています。

今なお、アイルランド差別・問題を初め、海外植民地での収奪と殺戮への謝罪と賠償をしていません。

オーストラリアも、今日では、建前は多民族国家で、移民を積極的に受け入れていますが、

ちょっと前までアジア人排除の黄禍思想・白豪主義の人種差別社会の国でした。

その名残は、今もなお根強く残っていると言われています。

井上ひさしさんの『黄色い鼠』はその一端を面白おかしく描いていたと思うのですが、細かいことは忘れました。

だいぶ脱線しましたが、オーストラリアに単身赴任したマーガレットに、彼女の夫は「家庭か仕事か」などと迫らず、

二人の子育ても引き受けて、彼女の仕事に助言し支えました。

この優しさは、映画が深刻だっただけに、私の心を穏やかにしてくれました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

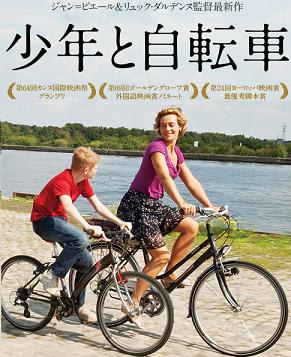

ベルギー・フランス・イタリア映画。第64回カンヌ国際映画祭グランプリ受賞。

少年シリルの父親は、彼を捨てて出て行き、彼は育児放棄されてしまいます。

母親については説明がありませんでした。

彼はひょんな事から、美容師をしている女性サマンサと出会い、彼女に週末だけ里親になって頼みます。

その依頼を簡単に引き受けるのは不自然なのですが…。

彼にとっては、自転車は、唯一父親とを結ぶ接点であり、孤独な彼にとっては大事な友でもありました。

少年は傷ついた心を少しずつ開き、彼女も新しい自分を見い出して行きます。

突然の出来事に、彼の恋人は、「僕を取るのか少年を取るのか」と…お決まのセリフ、彼女は少年を選びます。

サマンサ役のセシル・ドゥ・フランスは決して美人女優ではありませんが、優しさが滲み出ていました。

第64回カンヌ国際映画祭審査員特別グランプリを受賞しました。 【11月19日鑑賞】