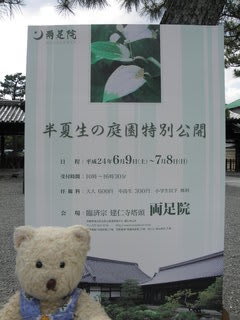

京都の祇園を歩いていたミモロは、ある看板を目にしました。

そこには、「半夏生の庭園特別公開」と。

「ハンカセイ?何?」とミモロ。「半夏生」は、初夏に咲く花で、ハンゲショウと読みます。むずかしい読み方ですね。「フーン…」

さっそくミモロは、祇園の花見小路の南にある建仁寺の塔頭「両足院」へと向かいます。門をくぐると、建物まで、正方形の敷石が、苔の緑のなかにつづきます。

広い境内をもつ建仁寺の南の一角にある「両足院」は、約660年前に建仁寺の第35世龍山徳見禅師を開山として創建された臨済宗建仁寺派の塔頭です。

御本尊は、阿弥陀如来立像で、建物は、嘉永年間に再建されたもの。

約300坪の庭園を有し、唐門前庭は、白砂と松が美しい枯山水庭園。

そして、池を望む書院前庭は、緑豊かな池泉回遊式庭園になっています。

ミモロは、入口で拝観料600円とお茶席に入る500円を納め、中へと進みました。

まずは、方丈で御本尊にお参りし、そこから奥の書院前の庭園を眺めることに。

そこからは、池の周りに咲く白い花がよく眺められます。

「わーキレイ…緑の葉に雪が積もったみたいで、涼しい感じがするー」と。

庭に回って、もっと近くで見ることに…。

「これが、半夏生ってお花?初めて見たー。お花というより、葉っぱが白いんだー。クンクン…微かに甘い香りがする…」鼻をピクピクさせて花の香りを楽しむミモロです。

実際の花は、葉から伸びた小さな部分で、すごく地味な感じ。

そもそも「半夏生」とは、夏至から11日目ごろの季節を示す言葉。農家の人は、そのころまでに、田植えを済ませるという習慣があったそう。梅雨の時期に当たるため、天から毒気が降るとか、毒草が生えるとか言われ、昔は、注意を要する時期と見られていたようです。

そのころ茂ることから、この植物に、「半夏生」という名が付いたとも。また、葉が半分白くお化粧をしたように見えることから、「半化粧」と掛け合わせているとの説も。ちなみに、「ハンゲショウ」は、ドクダミ科の植物で、東南アジアの亜熱帯性湿地に分布。日本では、群生地が減少している植物です。

お庭を散策するミモロ。

「そろそろお茶席空いたかな?」と、国宝如庵の写しの「水月亭」と大村梅軒好みの「臨池亭」の2つのお茶室の方を見つめます。

2畳半の「水月亭」の中を覗くミモロです。

2畳半の「水月亭」の中を覗くミモロです。「半夏生」を眺めながらお茶を一服頂戴します。

梅雨の晴れ間のこの日、木々の緑と「半夏生」の白が、いっそう清々しさを誘います。

「結構なお茶でした…お饅頭も美味しかった…」と、再び、池を望みながら、初夏の陽射しを浴びるミモロです。

さぁ、次は、毘沙門さまに会いに、隣りの「両足院鎮守」へ行きましょう。

*建仁寺山内の「両足院」の詳しい情報は、ホームページで

人気ブログランキングへ

ブログを見たら、金魚をクリックしてね