三重県伊勢市の二見浦には、賓日館というかつての旅館が資料館として残っています。

トップの写真です。

明治天皇の母である英照皇太后の宿泊に間に合わせるため、明治19年12月に着工し、翌年の2月19日に竣工させたそうです。明治44年に払い下げとなり、旅館としての営業が始まったそうです。何度か増改築されたそうですが、平成11年まで旅館としての営業が続けられました。

平成15年に旧二見町に寄贈され、現在、資料館や集会、展示施設として利用されています。

入口の屋根は下の写真のようになっていました。

細かな木材を縦や横に並べて、あの屋根の形を造っていることが解りました。すごい技術です。

2Fに上がる階段の手摺柱には、カエルの彫刻があります。見事です。

夫婦岩のある二見輿玉神社のお使いはカエルです。

大広間は120畳で、能舞台が正面にあります。

親切なボランティアガイドさんが、能舞台の下には、足音を響かせるための甕が置いてあるのを懐中電灯で照らし、見せてくれました。

ありがとうございました。カメラでの撮影は遠慮しました。

下の写真は御殿の間です。皇族の方々が宿泊されたのでしょう。見事な調度品です。

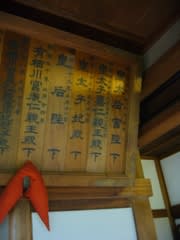

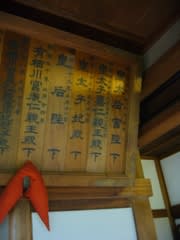

宿泊された皇族が書かれた札が懸かっています。

一番右の皇太后は、先にご紹介した明治天皇の母です。次の皇太子嘉仁親王殿下は、後の大正天皇です。体が弱かった皇太子はここで海水浴などをなされたそうです。民間の施設(払い下げられています)に皇族が初めてお泊りになったとガイドさんから説明を受けました。

私が、美しいと思ったのは縁側です。

そして、中庭の所にある廊下には、遊び心でしょう、橋がかけられています。

宿泊客を飽きさせないよう、こうした様々な工夫がされていることをガイドさんが教えてくれました。窓の手摺は全て違うものになっているそうです。そして、中庭を眺める窓の下には、光を取り入れる桟があります。

この桟は、全開、半開上開き(写真の状態です)、半開下開き、閉めと4通りができます。太陽の位置により、様々な光の差し込みを演出し、宿泊客を楽しませるそうです。ガイドの方が、昔は宿泊日数が長かったので、こうした飽きさせないための工夫が必要だったと解説してくれました。

もてなしの心に包まれた建築物です。

最後にガイドさんからこのような質問がありました。「何か変だなとお気づきになりませんか?」特に感じていなかった私は答えられませんでした。「海にこれだけ近い建物なのに、潮の香りがしないことに気づきませんか?」言われるとおりです。全く潮の香りがしていません。

「伊勢湾には木曽三川から大量の淡水が混じるので、伊勢の海は潮の香りがしないと言われています。」納得です。案内をしてくださったガイドさん、本当にありがとうございました。

妻にリクエストします。生姜で生臭さを消し、醤油のしみ込んだぷっくりとしたイワシはとてもおいしいです。梅干しもご飯が進みます。

妻にリクエストします。生姜で生臭さを消し、醤油のしみ込んだぷっくりとしたイワシはとてもおいしいです。梅干しもご飯が進みます。

諸外国にもあるのでしょうか?あっても日本ほどではないような気がします。だとすると、素晴らしい食文化を私たちは持っていることになります。

諸外国にもあるのでしょうか?あっても日本ほどではないような気がします。だとすると、素晴らしい食文化を私たちは持っていることになります。

でも、「償還(麗君)」は、「つぐない(テレサ・テン)」の中国語バージョンです。最近、知ったので、歌ってみました。カタカナを読む中国語の発音はめちゃくちゃでしょう。

でも、「償還(麗君)」は、「つぐない(テレサ・テン)」の中国語バージョンです。最近、知ったので、歌ってみました。カタカナを読む中国語の発音はめちゃくちゃでしょう。 これ以外はお馴染みの曲です。

これ以外はお馴染みの曲です。

日本固有の種に影響が大きいので、他の土地に移植したり、種を広めたりすることは禁じられています。環境省のデータでは、平成21年まで、北海道では確認されていないことになっています。しかし、以前から生育しているとの情報はありました。今回、私は手稲区の軽川で繁茂しているのを見つけてしまいました。

日本固有の種に影響が大きいので、他の土地に移植したり、種を広めたりすることは禁じられています。環境省のデータでは、平成21年まで、北海道では確認されていないことになっています。しかし、以前から生育しているとの情報はありました。今回、私は手稲区の軽川で繁茂しているのを見つけてしまいました。