10月19日夜、私は初めて栃木県、また、宇都宮市の土を踏みました。 駅西口で迎えてくれたのは餃子像です。

駅西口で迎えてくれたのは餃子像です。

昨年、東口から西口に移転したそうです。ガマ像のお隣です。しかし、移転する際に壊れるというハプニングがあったようです。 ちゃんと修復されていました。

ちゃんと修復されていました。

宇都宮市は餃子の街です。浜松市と並ぶ餃子二大都市なのだそうです。 夕食はもちろん餃子です。この日はみんみん本店の餃子を戴きました。旨いです。

夕食はもちろん餃子です。この日はみんみん本店の餃子を戴きました。旨いです。

翌日、20日はもちろん、郵便局訪問です。初めて東武鉄道に乗りました。 東武宇都宮駅から西川田駅までの短い区間ですが。

東武宇都宮駅から西川田駅までの短い区間ですが。

訪問した郵便局は次のとおりです。

宇都宮西川田、宇都宮緑、宇都宮双葉、宇都宮江曽島、鶴田駅前、宇都宮吉野、宇都宮不動前、宇都宮中河原、宇都宮一条、宇都宮六道、宇都宮操町、宇都宮桜、宇都宮星が丘、宇都宮小幡、宇都宮西一条、東武宇都宮駅前、宇都宮中央、宇都宮千手町、宇都宮上河原、宇都宮川向、宇都宮今泉町、宇都宮塙町、栃木県庁内、宇都宮大曽、宇都宮富士見ヶ丘、宇都宮中戸祭、宇都宮戸祭、宇都宮駒生、宇都宮三の沢

29局の訪問です。トップの写真は、3047局目の宇都宮戸祭郵便局です。

餃子像の材質は宇都宮市で産出される大谷石でできています。詳しくは知りませんが、凝灰岩の一種のようです。軽くて、加工がしやすい石材であることから、宇都宮市内では、塀や門、蔵などの建物にも多く使用されていました。宇都宮だけでなく、関東一円では随分用いられているようです。大谷石の欠点は劣化が早いことだと聞いても、札幌以外に住んだことの無い私には全く理解できませんでした。 しかし、実物を見て、大谷石がどのようなものか初めて知ることができました。

しかし、実物を見て、大谷石がどのようなものか初めて知ることができました。 石材の表面には多くの穴がありますが、劣化はそこから進むようです。札幌でも似た石材として、札幌軟石が産出されます。

石材の表面には多くの穴がありますが、劣化はそこから進むようです。札幌でも似た石材として、札幌軟石が産出されます。

宇都宮市内には、競馬場と競輪場がありました。両方ある街はめずらしいと思いました。 しかし、残念ながら、競馬場は取り壊されていました。

しかし、残念ながら、競馬場は取り壊されていました。 勝ち馬投票券を買ったことのない私が言うのもなんですが、こうした文化が無くなるのは寂しいです。北海道競馬も来年から、札幌競馬場で開催されなくなります。

勝ち馬投票券を買ったことのない私が言うのもなんですが、こうした文化が無くなるのは寂しいです。北海道競馬も来年から、札幌競馬場で開催されなくなります。 地方競馬は厳しい時代のようです。

地方競馬は厳しい時代のようです。

札幌にはテレビ塔がありますが、宇都宮市にも放送塔である宇都宮タワーがありました。また、仏舎利塔があるのも共通です。

20日の夜も、夕食は餃子です。 宇都宮市内には本当に多くの餃子店がありますが、有名な正嗣の松島店にしました。5個で210円は本当に安いし、旨いと思います。

宇都宮市内には本当に多くの餃子店がありますが、有名な正嗣の松島店にしました。5個で210円は本当に安いし、旨いと思います。

水餃子と焼き餃子を注文しています。すみません、水餃子は2個ほど食べてしまいました。

今回の宇都宮市の郵便局訪問でひとつだけ、失敗をしました。レモン牛乳を飲むのをすっかり忘れていたことです。 また、訪問しますので、そのときにします。

また、訪問しますので、そのときにします。

駅西口で迎えてくれたのは餃子像です。

駅西口で迎えてくれたのは餃子像です。

昨年、東口から西口に移転したそうです。ガマ像のお隣です。しかし、移転する際に壊れるというハプニングがあったようです。

ちゃんと修復されていました。

ちゃんと修復されていました。宇都宮市は餃子の街です。浜松市と並ぶ餃子二大都市なのだそうです。

夕食はもちろん餃子です。この日はみんみん本店の餃子を戴きました。旨いです。

夕食はもちろん餃子です。この日はみんみん本店の餃子を戴きました。旨いです。翌日、20日はもちろん、郵便局訪問です。初めて東武鉄道に乗りました。

東武宇都宮駅から西川田駅までの短い区間ですが。

東武宇都宮駅から西川田駅までの短い区間ですが。訪問した郵便局は次のとおりです。

宇都宮西川田、宇都宮緑、宇都宮双葉、宇都宮江曽島、鶴田駅前、宇都宮吉野、宇都宮不動前、宇都宮中河原、宇都宮一条、宇都宮六道、宇都宮操町、宇都宮桜、宇都宮星が丘、宇都宮小幡、宇都宮西一条、東武宇都宮駅前、宇都宮中央、宇都宮千手町、宇都宮上河原、宇都宮川向、宇都宮今泉町、宇都宮塙町、栃木県庁内、宇都宮大曽、宇都宮富士見ヶ丘、宇都宮中戸祭、宇都宮戸祭、宇都宮駒生、宇都宮三の沢

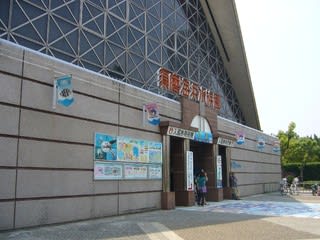

29局の訪問です。トップの写真は、3047局目の宇都宮戸祭郵便局です。

餃子像の材質は宇都宮市で産出される大谷石でできています。詳しくは知りませんが、凝灰岩の一種のようです。軽くて、加工がしやすい石材であることから、宇都宮市内では、塀や門、蔵などの建物にも多く使用されていました。宇都宮だけでなく、関東一円では随分用いられているようです。大谷石の欠点は劣化が早いことだと聞いても、札幌以外に住んだことの無い私には全く理解できませんでした。

しかし、実物を見て、大谷石がどのようなものか初めて知ることができました。

しかし、実物を見て、大谷石がどのようなものか初めて知ることができました。 石材の表面には多くの穴がありますが、劣化はそこから進むようです。札幌でも似た石材として、札幌軟石が産出されます。

石材の表面には多くの穴がありますが、劣化はそこから進むようです。札幌でも似た石材として、札幌軟石が産出されます。宇都宮市内には、競馬場と競輪場がありました。両方ある街はめずらしいと思いました。

しかし、残念ながら、競馬場は取り壊されていました。

しかし、残念ながら、競馬場は取り壊されていました。 勝ち馬投票券を買ったことのない私が言うのもなんですが、こうした文化が無くなるのは寂しいです。北海道競馬も来年から、札幌競馬場で開催されなくなります。

勝ち馬投票券を買ったことのない私が言うのもなんですが、こうした文化が無くなるのは寂しいです。北海道競馬も来年から、札幌競馬場で開催されなくなります。 地方競馬は厳しい時代のようです。

地方競馬は厳しい時代のようです。札幌にはテレビ塔がありますが、宇都宮市にも放送塔である宇都宮タワーがありました。また、仏舎利塔があるのも共通です。

20日の夜も、夕食は餃子です。

宇都宮市内には本当に多くの餃子店がありますが、有名な正嗣の松島店にしました。5個で210円は本当に安いし、旨いと思います。

宇都宮市内には本当に多くの餃子店がありますが、有名な正嗣の松島店にしました。5個で210円は本当に安いし、旨いと思います。

水餃子と焼き餃子を注文しています。すみません、水餃子は2個ほど食べてしまいました。

今回の宇都宮市の郵便局訪問でひとつだけ、失敗をしました。レモン牛乳を飲むのをすっかり忘れていたことです。

また、訪問しますので、そのときにします。

また、訪問しますので、そのときにします。

"

"