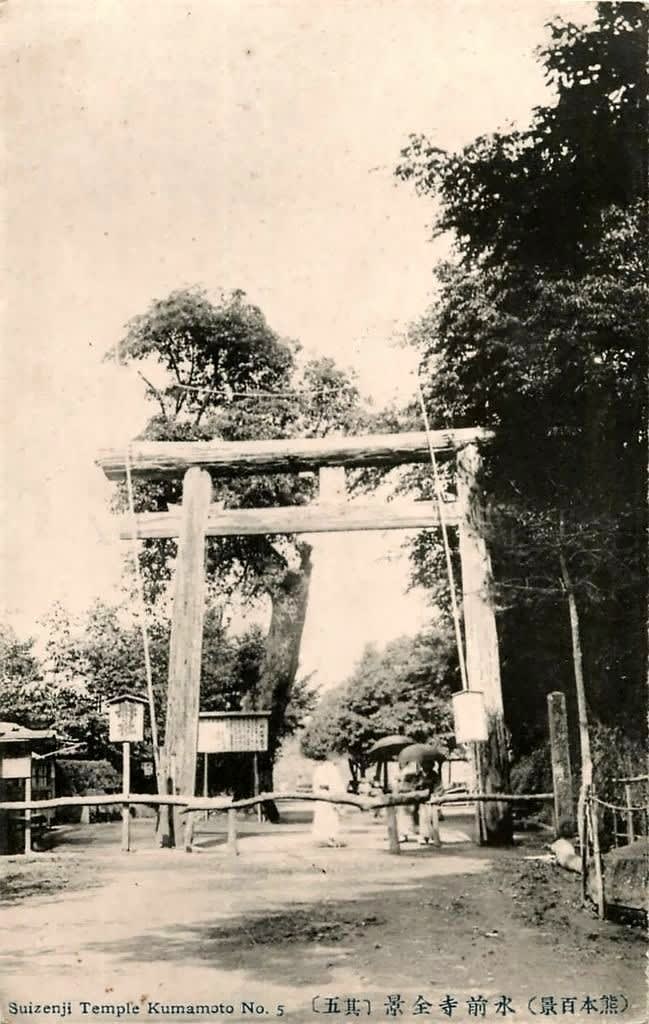

ひと月ほど前、ブログ「津々堂のたわごと日録」さんが「この鳥居の写真は水前寺公園入口の出水神社大鳥居と思われるが?」という趣旨の記事を書いておられた。僕は最初、北参道の鳥居ではないかとコメントしたが、昔の出水神社は今よりだいぶ北側にあったというご指摘をいただいた。

とても興味があったのでいろいろ調べてみた結果、津々堂さんが言われるとおり、水前寺公園入口の出水神社大鳥居に間違いないようだ。

まず、この写真は絵葉書の「熊本百景」シリーズの1枚なのだが、熊本県博物館の資料によると、この絵葉書が販売されたのは明治後期~大正初期だということ。

次に下の写真、同じく絵葉書「熊本名所」シリーズの1枚。これは熊本軽便鉄道の安巳橋―水前寺間が開業後であることがわかる。軽便鉄道の開業は明治40年(1907)12月だが、前方に見える水前寺公園入口の大鳥居は明らかに石で造られている。この大鳥居は明治43年(1910)に細川幽斎公の没300年を記念して建立されたもので、継ぎ目のない御影石で造られ、当時は西日本一の大鳥居と言われていたという。

ということは一番上の写真は木造であり、明治43年よりも前、さらに軽便鉄道が開業する前、つまり明治40年以前の大鳥居だと思われる。高さ10㍍はあろうかという巨木の大鳥居は、絵葉書になるほどの出水神社のシンボルだったことがうかがえる。

われわれにはなじみの深いこの石の大鳥居は残念ながら平成28年(2016)4月の熊本地震により倒壊し、106年の歴史を終えた。しかし、その石は公園内の石碑などに再利用されているという。

2年後には阿蘇・西原村の出水神社保有林のヒノキを使って大鳥居が再建される予定。

水前寺の参道で行われた「水前寺活性化プロジェクト・参道カフェ」で水前寺地区の弥栄を祈り、踊る舞踊団花童(2014年11月)。前方が水前寺成趣園正門。