今日のBSプレミアムシネマは「グレートレース(1965)」。

今日のBSプレミアムシネマは「グレートレース(1965)」。奇しくも今日は、この映画の音楽を担当したヘンリー・マンシーニの没後23年にあたる日。

ブレイク・エドワーズ監督とは、「グレートレース」の他にも、「ティファニーで朝食を(1961)」、「酒とバラの日々(1962)」、「ピンク・パンサーシリーズ(1963~1993)」など多くの作品でコンビを組み、数々の名曲を残した。なかでもこの「グレートレース」の主題曲である「The Sweetheart Tree」は代表的な名曲といっていいだろう。

この映画は、1960年代半ば、アメリカン・ニューシネマが台頭する中、古き良きハリウッド映画が最後の炎を燃やしていた頃の作品。20世紀初頭の、ニューヨーク・パリ間の自動車大レースを題材としたスラップスティック・コメディー大作。ジャック・レモン、トニー・カーティス、ナタリー・ウッド、ピーター・フォークらが出演している。(右の写真はナタリー・ウッド)

劇中、ナタリー・ウッドがギターをつま弾きながら「The Sweetheart Tree」を歌うシーンもある。

下の映像は、ヘンリー・マンシーニのピアノ伴奏でパティ・ペイジが「The Sweetheart Tree」を歌う1972年のTVショーの場面。

They say there's a tree in the forest,

A tree that will give you a sign,

Come along with me to the sweetheart tree,

Come and carve your name next to mine.

They say if you kiss the right sweetheart,

The one you've been waiting for,

Big blossoms of white will burst into sight,

And your love will be true evermore.

A tree that will give you a sign,

Come along with me to the sweetheart tree,

Come and carve your name next to mine.

They say if you kiss the right sweetheart,

The one you've been waiting for,

Big blossoms of white will burst into sight,

And your love will be true evermore.

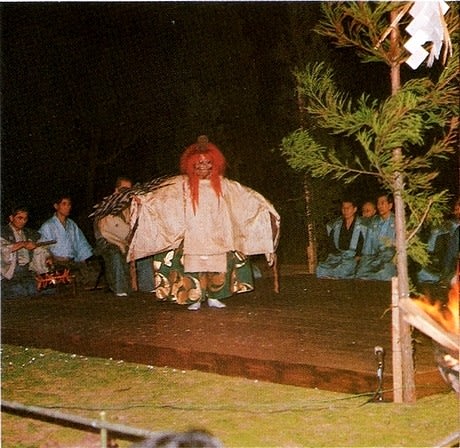

2014年10月11日、この日は「秋のくまもとお城まつり」の目玉行事の一つ「熊本城薪能」が熊本城二の丸広場特設ステージで行われる予定だった。ところが折悪しく台風が接近中。僕が二の丸広場に着いた時、既に特設ステージは撤去作業中。薪能は急遽、本丸御殿に会場を移して行うという案内があった。本丸御殿は入場者数が限られるので整理券をもらって本丸御殿へ。本丸御殿入口前に整列して待った後、整理券番号順に中へ誘導される。大広間はあっという間に満杯状態。急遽の会場変更で、設営などに少々不手際はあったものの無事開演。この日の番組は、舞囃子「高砂」、狂言「入間川」、能「枕慈童」。特に注目は喜多流初の女性能楽師・大島衣恵さんがシテを務める「枕慈童」。窮屈で見づらかったが、それなりに見ごたえのある演能だった。この日は撮影NGだったので映像記録が残っていないのが残念でならない。

2014年10月11日、この日は「秋のくまもとお城まつり」の目玉行事の一つ「熊本城薪能」が熊本城二の丸広場特設ステージで行われる予定だった。ところが折悪しく台風が接近中。僕が二の丸広場に着いた時、既に特設ステージは撤去作業中。薪能は急遽、本丸御殿に会場を移して行うという案内があった。本丸御殿は入場者数が限られるので整理券をもらって本丸御殿へ。本丸御殿入口前に整列して待った後、整理券番号順に中へ誘導される。大広間はあっという間に満杯状態。急遽の会場変更で、設営などに少々不手際はあったものの無事開演。この日の番組は、舞囃子「高砂」、狂言「入間川」、能「枕慈童」。特に注目は喜多流初の女性能楽師・大島衣恵さんがシテを務める「枕慈童」。窮屈で見づらかったが、それなりに見ごたえのある演能だった。この日は撮影NGだったので映像記録が残っていないのが残念でならない。

◆NHKスペシャル「祇園 女たちの物語」

◆NHKスペシャル「祇園 女たちの物語」 ◆ブラタモリ「倉敷」編

◆ブラタモリ「倉敷」編