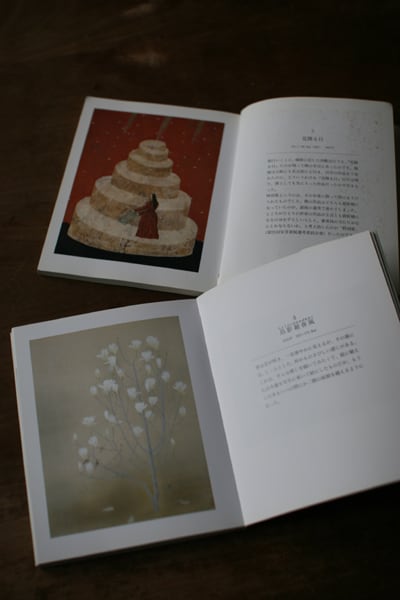

普段から文庫本を持ち歩く人も多いと思いますが、それと同じ感覚で、僕はよく小さな画集を持ち歩きます。「日経ポケット・ギャラリー」という小さな本で、古今東西の画家ごとに1冊の画集にまとめられています。文庫本よりも少しだけ大きなサイズなのですが、薄くて軽いのでコートのポケットにもすっぽり入り、電車の中などでぱらぱらめくるのに丁度よいサイズです。

絵画の鑑賞は本来、ホンモノをじっくり向き合って見るべきものだと思いますし、それが叶わなければ、なるべく写真画質の良い大判の画集を観るのが、正しいと言えるでしょう。でも、それと同時に、常に手元に置いておいて、なんとなく取り出しては眺められるような、身近な存在でもあってほしいと思うのです。そんなときにこのシリーズはうってつけなのです。

見開きにひとつの作品、その隣に、画家が残した言葉が添えられています。それは直接その絵に関係していることもあれば、エッセイであったり、言葉の断片であったりします。普通ならば絵の解説が載っていそうなところに、作家のナマの声、というか「つぶやき」のようなものが載っているところも、気に入っているところです。本気で絵を鑑賞するというよりは、ちいさな画面と、その言葉をなんとなく目で追いかけながら、その作家人生に思いを馳せたり。それを自分の人生に少し重ね合わせてみたり。

最初にこの画集を買ったのは、会社に勤め始めた頃。有元利夫の画集でした。それからしばらくして、上村松篁のもの。どちらもくりかえし眺めながらも、今でもずっと見続けています。同じ画面を観ながら、あの頃はこんなことを考えていたっけ、なんて思い出したりもします。

有元利夫いわく。目標は魯山人の言葉にある、雅、放胆、枯淡、稚拙、鈍、省略、不整備、無名色、無造作と言うような要素を自分の作品の中に持つ事。はっきりとはわからないけど、僕もそんなようなことに惹かれ、有元利夫の画集にたどり着いたのでしょう。上村松篁も然り。そしてそんなようなことを、分野を超え、家や庭の設計にもたらしたいと、心のどこかで僕は思っているのかもしれません。でもそんなようなことを学校で教わったこともないし、「説明」できるものでもないと思います。自分が生み出したものから、おのずと滲み出てくるものになるまで、ひとつひとつの仕事を磨くこと。それ以外に道はないのでしょう、きっと。