『嵐の装い』

嵐、確かに遠方は漆黒の闇であり、暴風雨に船舶は遭難しかかっている。(しかし微かに雲があり、星のような点在も見える)

手前にはあたかも人の立ち姿に見えるものが6体立っている。どこを見ているのか、どこから来たのか、在留のものなのかは不明である。

6体の立っている場所の海との境界は曖昧であるが、左右両脇には(どこまで続くか不明の)高い壁があり、床面は真っ平らである。

この空間の手前に光源あるが、室内なのか太陽光なのかは分からない。

ただ明らかに難破船を見降ろしている光景である。海上と床面は全くの異空間であることは6体に揺れがないことで分かるが、本来この平面状のものが立って在ること自体が不条理であり、この空間は現世の物理的条件が通用していない架空・幻想の時空、すなわち《冥府》を予期させるものである。

故に、この二つの空間は《現世と冥府》として位置づけられるのではないか。

《装い》とは6体の着衣を指すのだろうか。降りたたみ方に規則性があるようで例外もあるこの切れ込みは何を意味しているのだろう。パターンの類似性、これは生命体のDNAのような遺伝子情報の暗示かもしれない。

現世の荒海を乗り越え、こちら(冥府)にやって来るらしい一族(縁者)を、DNAの装いをもって待ち構えている光景ではないか。

紙状のものに逸られた切込みは、実体のない精神(幽霊/幻想)の消すに消せない血族の証、脈々と伝達されていくDNAかもしれない。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

そしたらもうすぐ、そこが町の入口だつたのです。山男は、まだどうも頭があんまり軽くて、からだのつりあひがよくないとおもひながあ、のそのそ町にはひりました。

☆挑む新しい講(話)である。太陽の談(話)は等(平等)を啓(人の眼をひらき/教え導き)弔うことである。

わたしとしては、どうか事実あったとおりに受けとってほしい、そのかわり、わたしたち一家の罪がわずかでも消されますように、と切望するしかなかったのです。しかし、わずかでも罪が消えたという外的な証拠はつかめませんでした。

☆そのためにわたしたち一族の罪過がわずかでも、抽象的なものであり、徴がなく、つかめませんでした。

『喜劇の精神』

切れ込みが入った人型の紙(平面状のもの)が床面に対し立っている。その陰影は床に落ちているが、壁と思われる箇所にはついていない。つまり背後は、壁ではなく深い闇のような空間である。

この切れ込み、折り畳んで刻んだというものでなく、ある一点(胸の辺り)をもって回転して居り、この広がりは無限を意味しているかも知れない。(折り畳んだように見えるが折り畳んだ軌跡がない)

単純に見えるが、きわめて複雑な構造を有して計算されている刻みの配列。

床面は平らにも坂にも見え、男は降りて行くようにも振り返りターンするようにも見える。

なぜ紙状であって肉体がないのか、血肉の喪失は存在の希薄でもある。『喜劇の精神』が自分(尊厳)から脱却して全うすべき仕事ということだろうか。換言すれば、自分を隠すことである。刻まれて向こうが透けて見える薄っぺらな存在、どちらへ行こうとしているのか、どちらを向いているのかさえ特定できない。

特定・推定を否定し、何物でもない存在としての立脚は、背後に大きな不確定な闇を抱え込んでいる。

『精神』ではなく『喜劇の精神』としたのは、マグリット自身の自嘲であり、これはマグリット自身の精神の吐露だと思われる。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

山男はひとりでこんなことを言ひながら、どうやら一人まへの木樵のかたちに化けました。

☆太陽の談(話)が現れる逸(隠れた)図りごとは黙って照(あまねく光が当たる=平等)を化(教え導く)。

また、わたしと従僕たちとの生活についても、世間からどういう眼でみられるかということにたいして、わたしにはなんの力もありませんでした。

☆わたしの生活は従僕たち(死人たち)と共にありました。もちろん小舟の影響がどう評価されるのかどういう風に迎えられるのかをただ思っただけかも知れません。

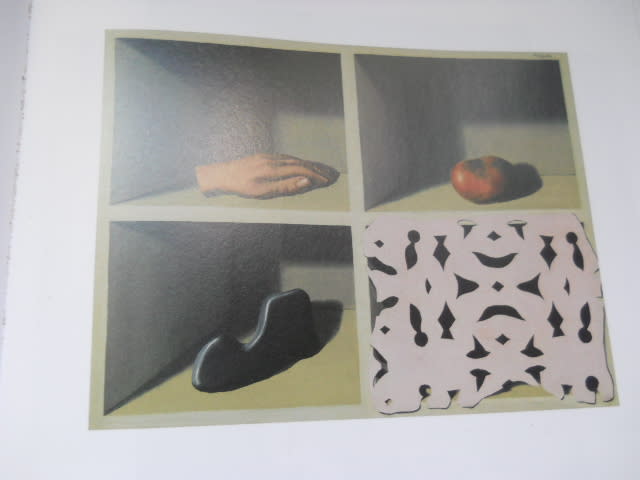

『一夜の博物館』

一夜ということは、〈儚い夢のような〉という意味だろうか。

四つに仕切られている景は、十字を切っているようでもある。

それぞれ中には《腐った果実》《切り落とされた手》《石だろうか、不定形な硬質な物》《二つ折りにし、人為的に刻まれた穴のある紙(平面状のもの)に隠された空間》と別れて置かれている。

切り落とされた手…もしあなたの片手または片足が、罪を犯させるなら、それを切って捨てなさい(『マタイによる福音書』より)

腐った果実…命の木と、善悪を知る木。「見よ、人はわれわれのひとりのようになり、善悪を知るものとなった。彼は手を伸べ、命の木からも取って食べ、永久に生きるかも知れない」『創世記』三章より)

特定不能な硬質な石のような物…「わたしの像を刻んではならない」と言い、「主なる神はとこしえの岩だからである」(『イザヤ書』より)

中央を外した位置から相似形に刻まれた透け感のある平板に隠された空間…闇、深淵なる心象。

これらは、あたかも立体の箱の内部のように見えるが、単純に平面(二次元)でもあり、十字を暗示しているようにも見える。

観念的に信じ込んでいるもの、そう見えるが決してそうではないもの…真偽のほどは何時か遠い未来において『一夜の博物館』として並べ観覧しうるような歴史の資料となりうるのではないか。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

そしてこkまで来てみると、おれはまもなく町へ行く。町へはひつて行くとすれば、化けないとなぐり殺される。)

☆雷(神なり)は超(とびぬけて優れている)光である。

超(とびぬけて優れている)光は化(教え導くこと)を察(明らかにする)。

ふたりの外貌や名前がもうすっかり忘れられてしまっているようなことがよくありました。しばしば長いことかかってそれを説明してやっても、相手は、やっとのことで思いだしてくれるだけで、それ以上ふたりのことはなにも知らないのでした。

☆しばしば様子も名前も忘れられてしまい、それを思い描くこともなく、長い説明をしなければなりませんでした。やっとのことで思い出しても、あなたはそれを説明できないのでした。

『火の時代』

暗く打ち沈んだ絵であり、『火の時代』にしては明るさが見えない。

ネイティヴ・アメリカンの眼は瞑想しているのか、眼差しの方向が不明である。

赤黒い雲、草木一本生えていない岩地(荒地)。

右手は身体と同じく赤い肌色なのに対し、右手の白色は何を現わしているのだろう。白い方の手の背景は他の背景と微妙に異なっている。

侵入者たち(開拓民)ではないか、ネイティヴ・アメリカンの敗北はその欠けた(占領された)白い手に表されている。

暗く打ち沈んだ時空の意味が解析されていく…。

白い部分(点描?)は白人に占拠されていく(進行形)ことの暗示だと思う。

『火の時代』とはまさしく『怒りの時代』である。憤怒、口惜しさ、先祖への申し訳なさ、失った者、白人に追われた者の哀しみである。

赤く燃える怒りの炎は膠着し、包み隠した魂(精神/誇り)は形を崩し、敗北(白)を認めざるを得ない状況に、じっと目を瞑り耐えているネイティヴ、アメリカンの悲劇、『火の時代』である。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)