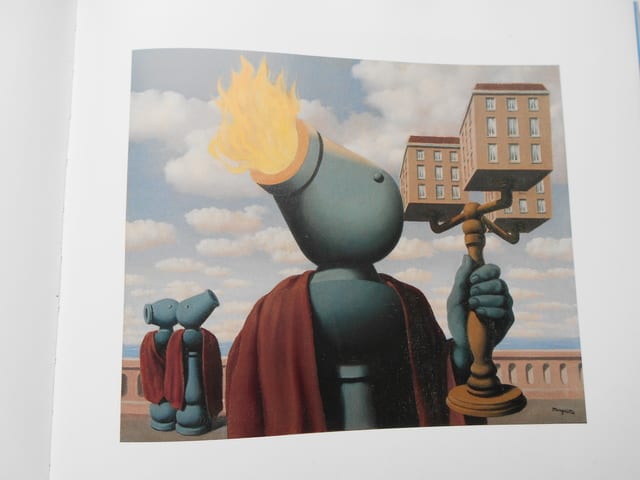

口から火炎をあげるという現象は何を意味しているのだろう。

権力の誇示、あるいは攻撃(戦闘)だろうか。尋常でない高揚感は、熱弁をもってこの地を案内している証しなのだろうか。

背景の海の静けさや雲の流れには多少の不穏はあるものの、波立たぬ平和を暗示しているように思う。

この三体のうちの手前の一体のみが集合住宅(民衆)を三棟掲げ持っている。勝利で得た領域の誇示(象徴)かもしれない。

肩に掛けたものがローマ時代のローブだとしたら、遥か昔の亡霊の出現である。時代を遡り、この地の歴史を語るべく出現したのではないか。

この地に眠る歴史的時間を観光というショーで垣間見せる、歴史の証人たちを観光案内人に仕立てるという発想に、彼らはただのビルボケと化し観光客の接待を仰せつかっている。

権力者の誇りはすでに消失し、滑稽な風刺での登場である。

(写真は国立新美術館『マグリット』展/図録より)

泡と一緒に、白い樺の花びらが天井をたくさんすべつて来ました。

☆法(神仏の教え)の逸(隠れている)諸(もろもろ)を、吐く。

化(形、性質を変えて別のものにし)、化(教え導くこと)を展(広げる)精(心)の記である。

それだけでなく、ほかのどんな腕くらべでも、あいつが勝ったにちがいない。Kは、ひどく疲れ切っていたので、ここにはきっと空室があるにちがいにが、そういう部屋にもぐりこんで、きれいなベッドでぐっすり眠るという手はないものだろうかと考えた。

☆Kは、ひどく疲れていたので、内容のない作り話という問題を考えることなく、十分に大切な眠り(死)を哀願したのである。

『こはいよ、お父さん。』

『いゝいゝ、大丈夫だ。心配するな。そら、樺の花が流れて来た。ごらん、きれいだろう。』

☆普く題(テーマ)は常に二つある。

心(物事の中心)は、拝(神仏を拝むこと)を化(教え導くこと)である。

化(教え導くこと)を流(広める)記である。

『観光案内人』

赤紫のローブ・・・皇帝(身分標識)だろうか。

三つの集合住宅(模型)をもつ硬質(金属)なビルボケは、三つの国を征服あるいは強力な支配力を持つ者であり、火炎を吹いているのは戦闘における勝利の表明である。

歴史上の幻と化した人物が現代に現れ、観光地になったこの地を高らかに胸を張って案内し説明しようとする光景ではないか。

背後に二体、合わせて三体のビルボケである。三体はそれぞれまるで別々の方向を向いている。協力し合ったというより、戦乱の三体なのかもしれない。

今は昔の物語を今によみがえって語ろうとする観光案内人の滑稽さ。

「もし(現れたならば)」の話を空想し、今また権勢を一手に掌握する独裁者を揶揄し、被せて描いたものではないか。

(写真は国立新美術館『マグリット』展・図録より)

外では雪がこんこんこんこん降り、酒を呑みに出掛けた人たちも、停車場まで行くのはやめたらうと思はれたのです。

☆我意を接(つなぐ)考えの首(中心)は呑(他を取り込み)推しはかる。

皆(すべて)の途(みちすじ)の底(もとになるもの)は赦(罪や過ちを許すこと)である。

浄(きれいにして)光となる死である。

ただ、イェレミーアスの場合のように首尾よくはいかなかっただろうな。同情を集める腕くらべをやったら、たしかに、そして、それが当然なのだろうが、あいつのほうがおれに勝ったにちがいない。

☆ただ、イェレミーアスのように都合のいい結末にはならない。憐みの競争なら確実に、多分、まさしく彼の方が勝ったに違いない。

『お父さん、お魚はどこへ行ったの。』

『魚かい。魚はこはい所へ行つた』

☆普く語(言葉)の考えである。

御(あやつる)語(言葉)を書きつける講(話)である。

記憶・・・かつての出来事を再び思い起こす情景だろうか。

若い女の石膏像(頭部)は精神を持たない物であり、記憶は作動しない。あえて石膏像にしたのは、《死》を暗示するためだと思われる。

空と海との境界も定かでない背景の暗澹とした空気は、彼女(頭部)の胸中(記憶の中)であり、白い顔面のこめかみから流れる鮮血は辛苦・苦渋・悔恨・無念などの感情ではないか。(少なくとも明るく楽しい記憶ではない)

板状の平面に置かれt石膏像の頭部、右には馬の鈴(言葉)、左には薔薇(愛情・情熱)が控えている。発することの出来ない言葉は純白(無根・無実)であり、届くことのない薔薇(愛慕)は諦念である。

深く傷ついた無念の想いは、神格化された石膏像のこめかみに赤い刻印を押している。消えることのない痛恨を、作者(マグリット)は悼み悲しんでいる。

(写真は国立新美術館『マグリット』展/図録より)

若い農夫は、も一度自分の腕時計に柱時計の針を合わせて、安心したやうに蓋をしめ、ぴょんと土間にはね降りました。

☆二役に納めた譜(物事を系統的に書き記したもの)が逸(隠れている)図りごとである。

弐(二つ)の文は一つであるが、二つの計(図りごと)を注(書き記している)。

二つの計(図りごと)は新しい。

合わせた案(考え)は、新しい我意の図りごとであり、換(入れ替える)講(話)である。