今は昔、竹取の翁といふ者ありけり。野山にまじりて竹を取りつつ、よろづのことに使ひけり。名をば、さぬきの造となむ言ひける。その竹の中に、もと光る竹なむ一筋ありける。

三角寛の小説が読まれた理由の方が、私が考えるべきことであろうが……、現在の難民の問題を考えるときには、いろいろと勉強すべきことは多い。国民国家がゆらぐなか、なかったことにしてきたことが次々に現れているとみるべきである。ネトウヨの差別意識問題などもそこに含まれる。いまや、一国の首相、知事も世界を飛び回り商談をするのであって、国民国家のなかで作られてきた「平和」的な文化(食文化などもその一部だ)にとって、それがほとんどテロみたいな作用を持っているのは言うまでもない。中間団体だけでなく、官僚組織や家族もそれによって至る所で分断されつつあり、その裂け目を、今のところ、国民国家で鍛えられた「良心的」(で差別的)な国民が繕っている。しかし、それももうそろそろ限界である。漂泊はもはや単に差別やその裏返しであるロマンではありえない。

中村主水が公務員でもあったのは、まだ国民国家への信頼があった証拠と言えなくもない。

安倍首相が、難民受け入れるんですかと聞かれて、まだ国内でやるべきことがあると言ってしまったのは、非常に問題の核心をついているといえよう。ついたつもりじゃないだろうが……

ユニクロが難民を雇うと宣言した。いやさ、もうすでにユニクロにとっては、労働者全体が難民に見えてるでしょ、実際。

原節子が亡くなっていたそうである。高峰秀子は、国民国家教育から外れて労働者(彼女の場合は映画人)として生きていても大丈夫だった存在として神話であった。だからこそ、逆に彼女は小学校の先生みたいな普通の青年と結婚し良心的な「国民」、「普通の主婦」になりたかったし、おばあさんになった姿も公開しながら死んでいった。原節子はもっと映画人自体に殉じた感じである。小津安二郎とのロマンスを否定も肯定もせず50年も「永遠の処女」を演じてしまったのはさすがにすごい。この二人は、国民国家における、芸能界という「ヤクザな」業界の有り様をよく表現していると思う。その国民国家に半身を奪われた半端な有り様は、庶民の有り様でもあったわけである。が、学校で育つ人間が圧倒的に多数になるにつれ、芸能界と庶民の関係も変容している。みんな学校には行っている。しかし、そこで発生したのは、ほとんど勉強にはついて行けない期間を10年以上過ごす人間たちであって、これも一種の国民国家からの難民である。特に日本では、勉強を職業訓練だと思っているすっとこどっこいがいっこうに減らなかったために、よけいそうなった。ネット空間にその難民があふれ出し、国民国家教育にテロをくわえつつ、芸能人みたいな栄光を目指して活躍している。

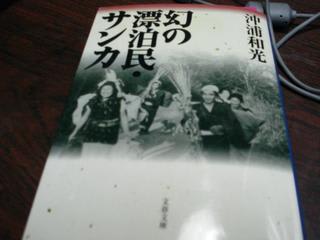

国家が本質的に商人であることがいよいよ明らかになってきた今、なかなか面白い時代になってきたとも言えるかもしれない。ついに商人たちの墓穴を掘る姿が劇的にみえるかもしれないからである。そのとき、我々の前には、宗教や文明といった仮象が立ちはだかるであろうが、それは不可避的であって、誰もそこから逃れることは出来ない。つまり我々は、まず精神的に山窩であることの恐怖を強いられるので……、しかし、開き直って移動を繰り返すことが得策とは今のところ私には思われない。それは商人のまねをすることになる。窩に身を潜め動かないことこそが抵抗である局面がある。まあ、潜んでみなけりゃ分からない。