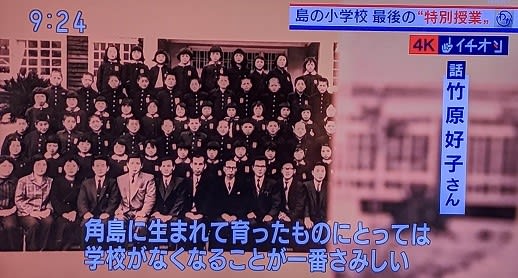

■角島小学校 最後の特別授業

島の子どもが減り、この春、役目を終えることとなりました

(見た目が『キャンディキャンディ』のポニーの家に似ている

4月11日

最後の思い出に授業を受けたいという島の人の願いで

大人向けの特別授業が開かれました

(校舎は壊されてしまうんだろうか?

こうした廃校を利用してアーティストのアトリエに再利用するとかという話はないのかなあ

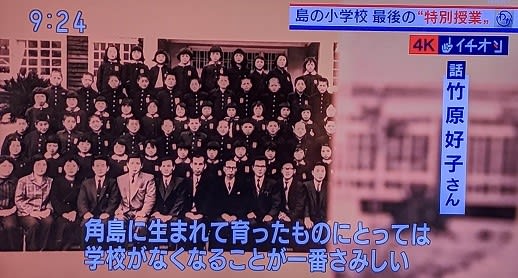

この授業を心待ちにしていた竹原さんは

昭和34年にこの小学校を卒業しました

竹原さん:

角島に生まれて育った者にとっては

学校がなくなることが一番寂しい

私じゃだけじゃない思い入れがあると思います

(こうした大人のための生涯教育の場として再利用してもいいんじゃない?

みんなが集まる場所があるって良い事だと思う

特別授業の教師役は校長先生が務めた

数十年ぶりに受ける授業

皆さん一生懸命受けている

校長先生:

黄金比というのはどこにでもある

我々は体を見た時に美しいなと思うのは

そこに黄金比があるからなんです

多くの子どもたちを育んできたまなびや

地域の大人たちが子どもと交流し

島の歴史や魅力を教える場でもありました

授業の最後、校長先生は島の人たちに一つの願いを託しました

校長先生:

私たちが根付かせた種を蒔いた子どもたちの

「学ぶことは楽しいんだ」という気持ちを

後は皆さんに託そうと思います

どうぞ島の子どもたちに地域の皆さんで

学ぶ楽しさを育てていただければなと思います

(教育は、知識や教科書の丸暗記ではなく

「なぜだろう?」という好奇心を満たす場所でもあり

自分は何をしている時が一番楽しいかを知る場所でもある

けして「受験」→「高収入の会社への就職」のレールに乗せる牢屋ではない

3月19日 角島小学校最後の卒業式

竹原さん:

子どもたちの学校、私たちの思い出の学校はなくなりますけれども

子ども達は島にいるので、何か協力できることがあればしてあげようと思います

子ども達が角島を誇りに思ってくれるといいなっていうのが私の願いです

■平成23年の東日本大震災を教訓に新たな想定が示された

千島海溝と日本海溝で巨大地震が起きた場合

どのような津波が来るのか

国の検討会では最大クラスの津波の発生が切迫しているとしています

(地震がいつ起こるかは予測できないのに

津波の高さは予測できるのか?

これだけの被害があると分かっていて

なぜ原発を推進しているままなのだろう

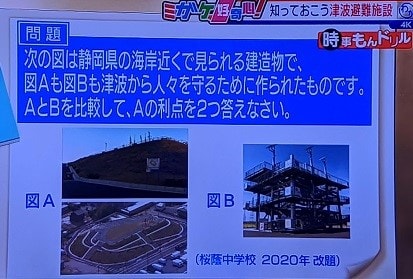

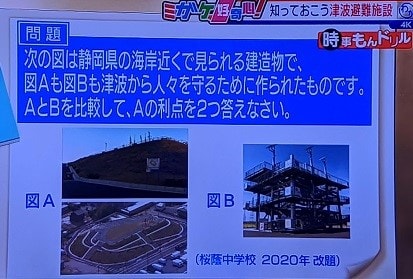

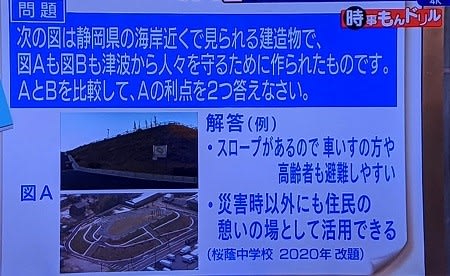

「津波への備えについて、今年中学の入試で出された問題」

こちらは次の図は静岡県の海岸近くで見られる建造物で

図 A も B も津波から人々を守るために作られたものです

この A と B を比較して A の利点を二つの面から説明しなさい

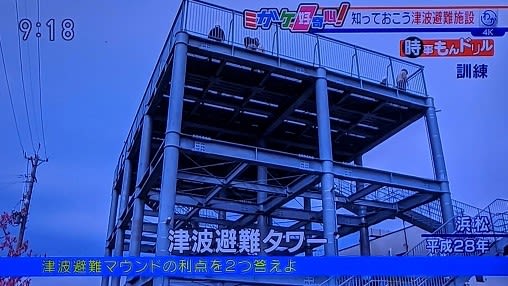

「津波から人々を守る津波避難マウンドと津波避難タワー」

マウンドはなだらかな傾斜で小高い丘のようなイメージ

タワーは人工的な高い建物

どちらも東日本大震災の後

巨大地震による津波の被害が想定される

静岡県などで整備が進んでいる(初めて聞いた

実際に使われている訓練の映像を見ながら考えていきましょう

「平成28年 静岡 津波避難マウンドでの避難訓練の様子」

サイレンが鳴る

海抜8.7 m の人工の丘に住民約150人が避難しました

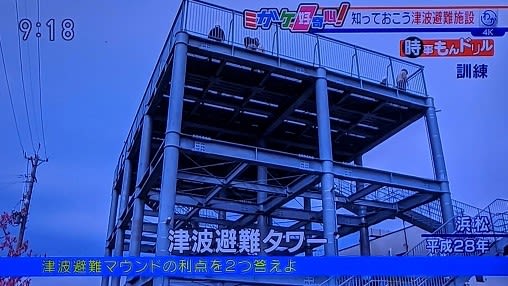

「平成28年 浜松市 津波避難タワーでの訓練」

階段で登っていくので高齢者は膝が痛そう

高さ10 m 余りあり、車椅子の人もいるのに

実際に使う時を全然想定しないで作られてる

この日は車椅子の方をこうして抱えてのぼる訓練も行われました

住民女性:大変ですね 年をとると余計に大変ですけど頑張ります

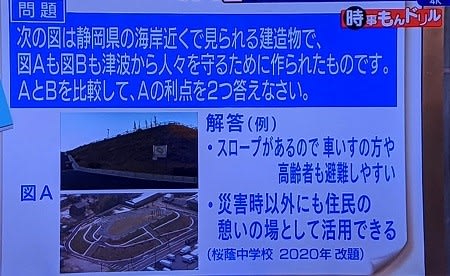

A の利点1

A の利点1

避難マウンドはバリアフリーというかスロープになっていて、どなたでも避難しやすい

車椅子やお年寄りも避難しやすい

四谷大塚 星野さん:

こちらは周りに木が植わっていたり

公園のようになっているので

普段から公園として近くの住民が利用できるという点が

利点の一つという風に考えることもできます

A の利点2

A の利点2

災害時以外にも住民の憩いの場所として活用できる

(人工的なタワーよりも、植物が生えている丘のほうがイイね

バリアフリーは塾などでも学習するけれども

それがこういった生活の場に生かされているということを考えて

表現できる力が重要になってくると思います

どうしてこの施設があるんだろうとか

生活の習慣として身につけている力が

おそらく後々大人になっていくに従って

学習する力の基盤になるようなものに繋がるかなとは思います

(税金を払う立場になると、なんでこんなものを作ったんだろう?

って思うものがたくさんあるから考えるきっかけにはいい問題かも

ついでに「利権」の仕組みとかも教えればいいのに

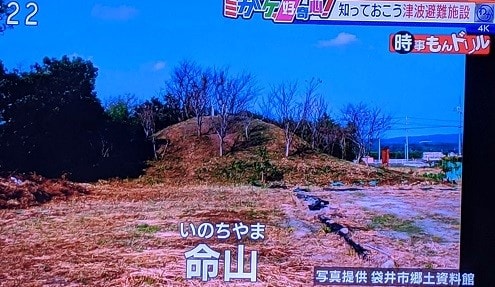

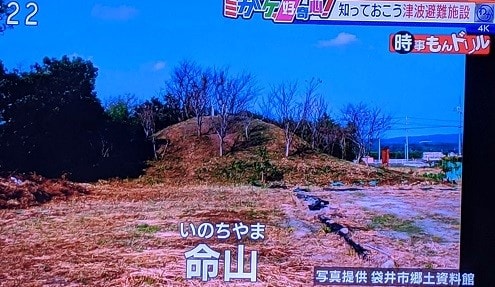

「命山」

ちなみに静岡県には現在60あまりの津波避難マウンドがあるんですけれども

その原型は江戸時代にあったといわれている

これは静岡県袋井市にある江戸時代に作られた人工の小山

台風による高潮で約300人もの死者が出たあと

生き残った人たちが避難する場所として作ったものです

地元では命を助けてくれる山

「命山」と呼ばれているそうです

東日本大震災の後、住民から先人の知恵を生かした

「平成の命山」を作って欲しいという要望が出されて津波避難マウンドが作られた

(住民からの要望のほうが

国や県が勝手に造るものよりも

ずっと身近で有益だといういい例

こうして自然災害からも学ぶことがたくさんある

「分散避難と在宅避難」

津波など迫性の高い災害はこれまで通り

とにかく一目散に逃げることということが大切

『にげましょう 災害でいのちをなくさないために』(共同通信社)

『にげましょう 災害でいのちをなくさないために』(共同通信社)

地震や豪雨など、状況によってはハザードマップや建物の強度などを判断して

安全な場所にある知人の家に避難する分散避難

あるいは自宅にとどまったりして密集しない環境で機能をすることも必要になる

「非常用袋に入れて欲しいもの」

品薄になっているので足りないものも多いと思いますが

代用品でもいいのでマスク

代用品でもいいのでマスク

あれば消毒液

あれば消毒液

調理用の使い捨ての手袋

調理用の使い捨ての手袋

体温計なども用意してほしい

体温計なども用意してほしい

これらは避難所に準備されていないという前提で備えていきたいと思います

***

災害で一番困るのは電気と水が止まった時

うちのアパートはお風呂はガスだけれども

その他は火器もの禁止だから電気が止まったらアウト

いくら食品を備蓄しても、IHクッキングヒーターしかないから調理が出来ない

なにかないかネットで探したら、こんな動画があった

【Jackery 700】夏の車中泊にはIH vs ガスコンロではどっちが良いのか徹底比較!

【Jackery 700】夏の車中泊にはIH vs ガスコンロではどっちが良いのか徹底比較!

私は運転しないし、アウトドア派でもないから車中泊はないけれども

この比較は興味深い どちらも一長一短

ジャクリ【Jackery 700】を購入。IHクッキングヒーターで実験。Portable power supply 大容量ポータブル電源最強バッテリー。

ジャクリ【Jackery 700】を購入。IHクッキングヒーターで実験。Portable power supply 大容量ポータブル電源最強バッテリー。

コメントにもある通り、自宅で電源がない状態では

充電も電気だから1、2時間使えても意味がないよね・・・

ソーラー式のなにかないかなあ

島の子どもが減り、この春、役目を終えることとなりました

(見た目が『キャンディキャンディ』のポニーの家に似ている

4月11日

最後の思い出に授業を受けたいという島の人の願いで

大人向けの特別授業が開かれました

(校舎は壊されてしまうんだろうか?

こうした廃校を利用してアーティストのアトリエに再利用するとかという話はないのかなあ

この授業を心待ちにしていた竹原さんは

昭和34年にこの小学校を卒業しました

竹原さん:

角島に生まれて育った者にとっては

学校がなくなることが一番寂しい

私じゃだけじゃない思い入れがあると思います

(こうした大人のための生涯教育の場として再利用してもいいんじゃない?

みんなが集まる場所があるって良い事だと思う

特別授業の教師役は校長先生が務めた

数十年ぶりに受ける授業

皆さん一生懸命受けている

校長先生:

黄金比というのはどこにでもある

我々は体を見た時に美しいなと思うのは

そこに黄金比があるからなんです

多くの子どもたちを育んできたまなびや

地域の大人たちが子どもと交流し

島の歴史や魅力を教える場でもありました

授業の最後、校長先生は島の人たちに一つの願いを託しました

校長先生:

私たちが根付かせた種を蒔いた子どもたちの

「学ぶことは楽しいんだ」という気持ちを

後は皆さんに託そうと思います

どうぞ島の子どもたちに地域の皆さんで

学ぶ楽しさを育てていただければなと思います

(教育は、知識や教科書の丸暗記ではなく

「なぜだろう?」という好奇心を満たす場所でもあり

自分は何をしている時が一番楽しいかを知る場所でもある

けして「受験」→「高収入の会社への就職」のレールに乗せる牢屋ではない

3月19日 角島小学校最後の卒業式

竹原さん:

子どもたちの学校、私たちの思い出の学校はなくなりますけれども

子ども達は島にいるので、何か協力できることがあればしてあげようと思います

子ども達が角島を誇りに思ってくれるといいなっていうのが私の願いです

■平成23年の東日本大震災を教訓に新たな想定が示された

千島海溝と日本海溝で巨大地震が起きた場合

どのような津波が来るのか

国の検討会では最大クラスの津波の発生が切迫しているとしています

(地震がいつ起こるかは予測できないのに

津波の高さは予測できるのか?

これだけの被害があると分かっていて

なぜ原発を推進しているままなのだろう

「津波への備えについて、今年中学の入試で出された問題」

こちらは次の図は静岡県の海岸近くで見られる建造物で

図 A も B も津波から人々を守るために作られたものです

この A と B を比較して A の利点を二つの面から説明しなさい

「津波から人々を守る津波避難マウンドと津波避難タワー」

マウンドはなだらかな傾斜で小高い丘のようなイメージ

タワーは人工的な高い建物

どちらも東日本大震災の後

巨大地震による津波の被害が想定される

静岡県などで整備が進んでいる(初めて聞いた

実際に使われている訓練の映像を見ながら考えていきましょう

「平成28年 静岡 津波避難マウンドでの避難訓練の様子」

サイレンが鳴る

海抜8.7 m の人工の丘に住民約150人が避難しました

「平成28年 浜松市 津波避難タワーでの訓練」

階段で登っていくので高齢者は膝が痛そう

高さ10 m 余りあり、車椅子の人もいるのに

実際に使う時を全然想定しないで作られてる

この日は車椅子の方をこうして抱えてのぼる訓練も行われました

住民女性:大変ですね 年をとると余計に大変ですけど頑張ります

A の利点1

A の利点1避難マウンドはバリアフリーというかスロープになっていて、どなたでも避難しやすい

車椅子やお年寄りも避難しやすい

四谷大塚 星野さん:

こちらは周りに木が植わっていたり

公園のようになっているので

普段から公園として近くの住民が利用できるという点が

利点の一つという風に考えることもできます

A の利点2

A の利点2災害時以外にも住民の憩いの場所として活用できる

(人工的なタワーよりも、植物が生えている丘のほうがイイね

バリアフリーは塾などでも学習するけれども

それがこういった生活の場に生かされているということを考えて

表現できる力が重要になってくると思います

どうしてこの施設があるんだろうとか

生活の習慣として身につけている力が

おそらく後々大人になっていくに従って

学習する力の基盤になるようなものに繋がるかなとは思います

(税金を払う立場になると、なんでこんなものを作ったんだろう?

って思うものがたくさんあるから考えるきっかけにはいい問題かも

ついでに「利権」の仕組みとかも教えればいいのに

「命山」

ちなみに静岡県には現在60あまりの津波避難マウンドがあるんですけれども

その原型は江戸時代にあったといわれている

これは静岡県袋井市にある江戸時代に作られた人工の小山

台風による高潮で約300人もの死者が出たあと

生き残った人たちが避難する場所として作ったものです

地元では命を助けてくれる山

「命山」と呼ばれているそうです

東日本大震災の後、住民から先人の知恵を生かした

「平成の命山」を作って欲しいという要望が出されて津波避難マウンドが作られた

(住民からの要望のほうが

国や県が勝手に造るものよりも

ずっと身近で有益だといういい例

こうして自然災害からも学ぶことがたくさんある

「分散避難と在宅避難」

津波など迫性の高い災害はこれまで通り

とにかく一目散に逃げることということが大切

『にげましょう 災害でいのちをなくさないために』(共同通信社)

『にげましょう 災害でいのちをなくさないために』(共同通信社)地震や豪雨など、状況によってはハザードマップや建物の強度などを判断して

安全な場所にある知人の家に避難する分散避難

あるいは自宅にとどまったりして密集しない環境で機能をすることも必要になる

「非常用袋に入れて欲しいもの」

品薄になっているので足りないものも多いと思いますが

代用品でもいいのでマスク

代用品でもいいのでマスク あれば消毒液

あれば消毒液 調理用の使い捨ての手袋

調理用の使い捨ての手袋 体温計なども用意してほしい

体温計なども用意してほしいこれらは避難所に準備されていないという前提で備えていきたいと思います

***

災害で一番困るのは電気と水が止まった時

うちのアパートはお風呂はガスだけれども

その他は火器もの禁止だから電気が止まったらアウト

いくら食品を備蓄しても、IHクッキングヒーターしかないから調理が出来ない

なにかないかネットで探したら、こんな動画があった

【Jackery 700】夏の車中泊にはIH vs ガスコンロではどっちが良いのか徹底比較!

【Jackery 700】夏の車中泊にはIH vs ガスコンロではどっちが良いのか徹底比較!私は運転しないし、アウトドア派でもないから車中泊はないけれども

この比較は興味深い どちらも一長一短

ジャクリ【Jackery 700】を購入。IHクッキングヒーターで実験。Portable power supply 大容量ポータブル電源最強バッテリー。

ジャクリ【Jackery 700】を購入。IHクッキングヒーターで実験。Portable power supply 大容量ポータブル電源最強バッテリー。コメントにもある通り、自宅で電源がない状態では

充電も電気だから1、2時間使えても意味がないよね・・・

ソーラー式のなにかないかなあ