図書館で借りたCDシリーズ。

【リラクセーション・ミュージック】

▼くじらの詩~マインド・リラクゼーション~

クジラは大好きだから、鳴き声はこれまでも何度か聴いたことがあって、癒し系にはよさげ。

たくさんシリーズがあるのね。図書館にはこれしかなかったような・・・?

▼アジアン・ヒーリング

ルーマーズ・アンビエント・プロジェクト/COMP ほか

これはふつーにアジアン音楽として楽しめる。

どちらかと言うと、楽しい気分に盛り上げてくれるほうかも。

▼究極のゆらぎ「癒しの鐘」久乗編鐘(デラ)

小馬崎達也/PLAY 鈴木松美/PRD

こないだサケ友が「鐘 の音は神経を癒す」みたいなことをゆっていたのを思い出して借りてみた。

の音は神経を癒す」みたいなことをゆっていたのを思い出して借りてみた。

ヨーロッパの教会にあるような大きな釣鐘式の鐘か、日本の除夜の鐘みたいな音を想像していたんだけど、

もっと優しくて、やわらかな響きの余韻に包まれる音。「おリン」て仏壇にあるアレのこと?驚

監修は、あの「バウリンガル」の開発にも関わった、鈴木松美さん。

演奏は、小馬崎達也さんが即興のイメージから仕上げたんだって

【ライナーノートメモ】

f/1ゆらぎ:

f/1ゆらぎ:

なんだか難しいことは分からんが、音の周波数(高低)と振幅(大小)の時間的変化が関係していて、

fはfrequency(周波数)のこと。

このゆらぎの定義に適った音を聴くとα波が増加してリラックスできるんだって

4種の脳波(それぞれ聴く音楽で反応する脳波がある

4種の脳波(それぞれ聴く音楽で反応する脳波がある

・β波:通常におきて活動している状態。緊張している時、ストレスで優勢となる。→沈んでいる時、気分を高揚させたい時に聴く

・α波:リラックスしている時→リラックスしたい時に聴く

・θ波:まどろみ、または覚醒時

・デルタ波:無意識、熟睡中

脳が情報処理を行っていない時:α波+β波の両方が活動している。

→情報処理を行っている時:α波+β波がともに減少するが、α波のほうがより多く減少する

リラックスが大切!

リラックスが大切!

リラックスしている時には、自律神経系の副交感神経が優位に働く

→消化酵素が適度に分泌され食事も美味しい 、イライラや不安感が緩和される、

、イライラや不安感が緩和される、

熟睡、緊張による肩凝りや頭痛も軽減、血圧・呼吸・脈拍も安定する

おリン

おリン

・2400年前の中国では、編鐘という楽器だった/驚(12音階あった

・単体でも効果はあるけど、複数だとより良い=西洋の教会での賛美歌合唱や、東洋の寺院での聲明にもみられる

▼疲労回復~なぐさめとはげまし~ 決定盤アルファー波分析によるストレス解消クラシック②

貫行子/企画・監修

穏やかな音調で、聴きなれたクラシック曲も入っている。

【ライナーノートメモ】

・音楽の起源=祭礼・病気治療

・アリストテレス、プラトンらは「アポロン(音楽と医術の神)」+「ディオニュソス(酒神)」に例え、

精神を平静に導くもの+興奮させるものの2つの機能性を述べた。

テクノストレス(PC・OA機器)には、音楽などの芸術が効果あり

テクノストレス(PC・OA機器)には、音楽などの芸術が効果あり

・ベトナム戦争の帰還兵たちの心身症がミュージック・セラピーによってのみ治癒できた/驚

・日本では東京芸術大学の桜林さん+貫行さん(このCDの監修者)が20年前に初めて音楽療法を紹介

・ストレス→緊張→ホメオスタシス(自己治癒力)が崩れる→病気になる

同質の原理→カタルシスへ

同質の原理→カタルシスへ

・聴く人のその時点での気分から始める→目標とする感情に導く

・カタルシス:抑圧された感情や、コンプレックスを発散・浄化する

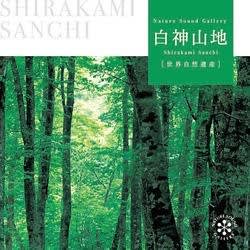

緑は、安らぎの色(リンク・最近のわたしのお気に入り

▼月経前のストレスをやわらげる 女性のためのリラックス・クラシックス6

松野 弘明/vn 渡辺 一正/P ミシェル・ベロフ/P

実際、わたしも月経前の1週間は、わけもなく憂鬱になり、ネガティブになるから 、

、

月経前だと意識していないと、本気で落ち込んでしまうので、音楽で解消できるなら嬉しいけど、

意外と最初から刺激的なヴァイオリンの音色なんだね/驚

【ライナーノートメモ】

女性のバイオリズム:①月経期→②卵胞期→③黄体期

女性のバイオリズム:①月経期→②卵胞期→③黄体期

①同じストレスでも過剰に反応。ネガティブになる

②安定期。ポジティブ。肌の調子も良い

③肌荒れ。感情的になる(あれ?じゃあ、調子の悪い時のほうが多いじゃん

自分のバイオリズムを知り、女性であることを肯定的にとらえ、気持ちを抑え込まないこと

自分のバイオリズムを知り、女性であることを肯定的にとらえ、気持ちを抑え込まないこと

PMS(月経前緊張症)←わたしもコレの傾向があるってこないだ主治医に言われた

・黄体ホルモンのピーク→急激な消退→不快症状と感じる

例:顔や背中にできるニキビ、肌荒れ、頭痛、便秘、下腹部緊満、下腹痛、乳房緊満、便秘、むくみ、不眠、眠気、集中力の低下などなど・・・

・マグネシウム、ビタミンB6不足、エストロゲンの急激な消退

【対策】

・まずPMSだと認識する。

・月経1週間前はスポーツ、趣味で気分をほぐす。

・同質の原理→カタルシス→リラックス→α波で満たす→ハッピーにって過程は、上記の「疲労回復」と同じなんだ。

【リラクセーション・ミュージック】

▼くじらの詩~マインド・リラクゼーション~

クジラは大好きだから、鳴き声はこれまでも何度か聴いたことがあって、癒し系にはよさげ。

たくさんシリーズがあるのね。図書館にはこれしかなかったような・・・?

▼アジアン・ヒーリング

ルーマーズ・アンビエント・プロジェクト/COMP ほか

これはふつーにアジアン音楽として楽しめる。

どちらかと言うと、楽しい気分に盛り上げてくれるほうかも。

▼究極のゆらぎ「癒しの鐘」久乗編鐘(デラ)

小馬崎達也/PLAY 鈴木松美/PRD

こないだサケ友が「鐘

の音は神経を癒す」みたいなことをゆっていたのを思い出して借りてみた。

の音は神経を癒す」みたいなことをゆっていたのを思い出して借りてみた。ヨーロッパの教会にあるような大きな釣鐘式の鐘か、日本の除夜の鐘みたいな音を想像していたんだけど、

もっと優しくて、やわらかな響きの余韻に包まれる音。「おリン」て仏壇にあるアレのこと?驚

監修は、あの「バウリンガル」の開発にも関わった、鈴木松美さん。

演奏は、小馬崎達也さんが即興のイメージから仕上げたんだって

【ライナーノートメモ】

f/1ゆらぎ:

f/1ゆらぎ:なんだか難しいことは分からんが、音の周波数(高低)と振幅(大小)の時間的変化が関係していて、

fはfrequency(周波数)のこと。

このゆらぎの定義に適った音を聴くとα波が増加してリラックスできるんだって

4種の脳波(それぞれ聴く音楽で反応する脳波がある

4種の脳波(それぞれ聴く音楽で反応する脳波がある・β波:通常におきて活動している状態。緊張している時、ストレスで優勢となる。→沈んでいる時、気分を高揚させたい時に聴く

・α波:リラックスしている時→リラックスしたい時に聴く

・θ波:まどろみ、または覚醒時

・デルタ波:無意識、熟睡中

脳が情報処理を行っていない時:α波+β波の両方が活動している。

→情報処理を行っている時:α波+β波がともに減少するが、α波のほうがより多く減少する

リラックスが大切!

リラックスが大切!リラックスしている時には、自律神経系の副交感神経が優位に働く

→消化酵素が適度に分泌され食事も美味しい

、イライラや不安感が緩和される、

、イライラや不安感が緩和される、熟睡、緊張による肩凝りや頭痛も軽減、血圧・呼吸・脈拍も安定する

おリン

おリン・2400年前の中国では、編鐘という楽器だった/驚(12音階あった

・単体でも効果はあるけど、複数だとより良い=西洋の教会での賛美歌合唱や、東洋の寺院での聲明にもみられる

▼疲労回復~なぐさめとはげまし~ 決定盤アルファー波分析によるストレス解消クラシック②

貫行子/企画・監修

穏やかな音調で、聴きなれたクラシック曲も入っている。

【ライナーノートメモ】

・音楽の起源=祭礼・病気治療

・アリストテレス、プラトンらは「アポロン(音楽と医術の神)」+「ディオニュソス(酒神)」に例え、

精神を平静に導くもの+興奮させるものの2つの機能性を述べた。

テクノストレス(PC・OA機器)には、音楽などの芸術が効果あり

テクノストレス(PC・OA機器)には、音楽などの芸術が効果あり・ベトナム戦争の帰還兵たちの心身症がミュージック・セラピーによってのみ治癒できた/驚

・日本では東京芸術大学の桜林さん+貫行さん(このCDの監修者)が20年前に初めて音楽療法を紹介

・ストレス→緊張→ホメオスタシス(自己治癒力)が崩れる→病気になる

同質の原理→カタルシスへ

同質の原理→カタルシスへ・聴く人のその時点での気分から始める→目標とする感情に導く

・カタルシス:抑圧された感情や、コンプレックスを発散・浄化する

緑は、安らぎの色(リンク・最近のわたしのお気に入り

▼月経前のストレスをやわらげる 女性のためのリラックス・クラシックス6

松野 弘明/vn 渡辺 一正/P ミシェル・ベロフ/P

実際、わたしも月経前の1週間は、わけもなく憂鬱になり、ネガティブになるから

、

、月経前だと意識していないと、本気で落ち込んでしまうので、音楽で解消できるなら嬉しいけど、

意外と最初から刺激的なヴァイオリンの音色なんだね/驚

【ライナーノートメモ】

女性のバイオリズム:①月経期→②卵胞期→③黄体期

女性のバイオリズム:①月経期→②卵胞期→③黄体期①同じストレスでも過剰に反応。ネガティブになる

②安定期。ポジティブ。肌の調子も良い

③肌荒れ。感情的になる(あれ?じゃあ、調子の悪い時のほうが多いじゃん

自分のバイオリズムを知り、女性であることを肯定的にとらえ、気持ちを抑え込まないこと

自分のバイオリズムを知り、女性であることを肯定的にとらえ、気持ちを抑え込まないこと

PMS(月経前緊張症)←わたしもコレの傾向があるってこないだ主治医に言われた

・黄体ホルモンのピーク→急激な消退→不快症状と感じる

例:顔や背中にできるニキビ、肌荒れ、頭痛、便秘、下腹部緊満、下腹痛、乳房緊満、便秘、むくみ、不眠、眠気、集中力の低下などなど・・・

・マグネシウム、ビタミンB6不足、エストロゲンの急激な消退

【対策】

・まずPMSだと認識する。

・月経1週間前はスポーツ、趣味で気分をほぐす。

・同質の原理→カタルシス→リラックス→α波で満たす→ハッピーにって過程は、上記の「疲労回復」と同じなんだ。

祝×∞

祝×∞

クドカンも出てたの

クドカンも出てたの 驚×5000 観たいなあ!

驚×5000 観たいなあ!

でよく歌った♪

でよく歌った♪

を無意識に見ている視聴者に与える

を無意識に見ている視聴者に与える を自分で買うっ

を自分で買うっ

だったけど、

だったけど、 デラックスツアーになかった曲だったのか、キミノリさんのドラムが即興っぽかった?

デラックスツアーになかった曲だったのか、キミノリさんのドラムが即興っぽかった? 「興ざめと書いて鈴木興~!」って紹介が笑った

「興ざめと書いて鈴木興~!」って紹介が笑った

持っての2ショットもあり(ほんと似てた!

持っての2ショットもあり(ほんと似てた!

ユキさんコーナー

ユキさんコーナー

/爆

/爆

でも落ち着かず、ソラナックスを半錠飲んだ。

でも落ち着かず、ソラナックスを半錠飲んだ。 などが気になることを伝えた。

などが気になることを伝えた。 )から、それに関する本をこんど教える」と約束してくれたv

)から、それに関する本をこんど教える」と約束してくれたv

が、

が、

。

。

、FR値が上がる

、FR値が上がる なら10分入って、10分休むならやってるよ

なら10分入って、10分休むならやってるよ

などに含まれるイミダゾールジペプチドはFRを作るv

などに含まれるイミダゾールジペプチドはFRを作るv も良いv

も良いv

なんてテレビでゆっちゃうと、

なんてテレビでゆっちゃうと、

のち雨

のち雨 。

。 大好きなF氏と、うどんブームなわたしが行ったのは、こちら。

大好きなF氏と、うどんブームなわたしが行ったのは、こちら。

まであって、とっても落ち着ける雰囲気。

まであって、とっても落ち着ける雰囲気。

(たまにわんこ

(たまにわんこ

を注文。

を注文。

3×2で入って、1回転倒。

3×2で入って、1回転倒。 最後までスピード落ちずにキメタ。

最後までスピード落ちずにキメタ。 もスゴイ!

もスゴイ!

みたいなのが苦手で、

みたいなのが苦手で、

w 戻ってきてもものすごいガッカリ顔

w 戻ってきてもものすごいガッカリ顔

、携帯

、携帯 、メール中心で、直接的な対話ではなく、無機質なデジタルの媒介が入っている

、メール中心で、直接的な対話ではなく、無機質なデジタルの媒介が入っている の光を浴びる。早起きはセロトニンを合成する

の光を浴びる。早起きはセロトニンを合成する

、家族との食卓を囲んでの対話、女子会など、他人とのコミュニケーション。

、家族との食卓を囲んでの対話、女子会など、他人とのコミュニケーション。 。マッサージやエステに行くなど。

。マッサージやエステに行くなど。