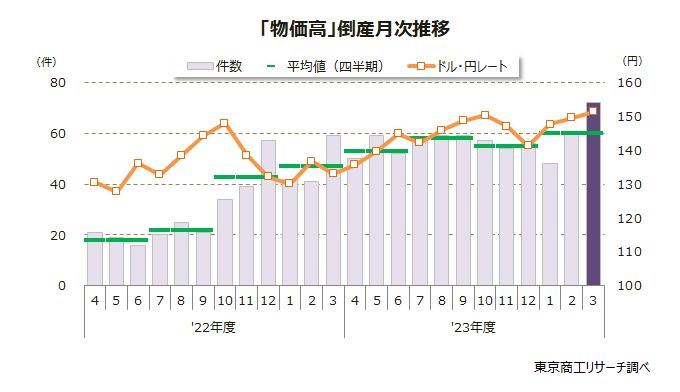

2023年度の「物価高」倒産 前年度比1.7倍の684件 製造業、運輸業、建設業など、内需産業と下請けで増加

2023年度 の「物価高」倒産状況

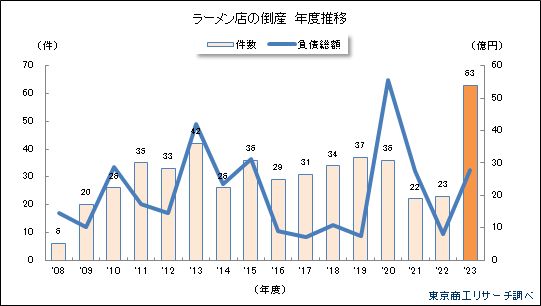

2023年度(4-3月)の「物価高」を起因とする倒産は684件(前年度比73.6%増)で、前年度(394件)の1.7倍と大幅に増加した。負債総額は3,976億8,600万円(同90.9%増)だった。

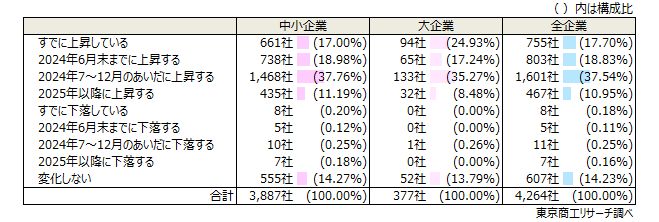

外国為替相場(月末17時時点)は、2022年4月が1ドル=130円60銭だったが、2024年3月には151円34銭と、2年間で20円74銭下落した。円安で推移するなかで、原材料や資材、エネルギーなど、幅広い価格で上昇が続いている。コロナ禍からの業績回復が遅れているうえ、価格転嫁も進まない企業は物価高が資金繰りへの負担に拍車を掛けている。

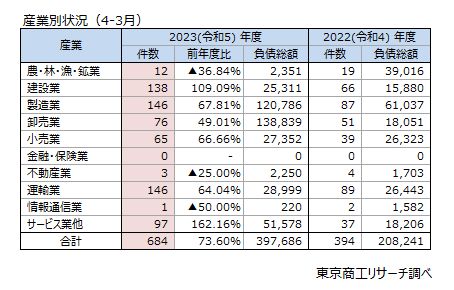

産業別では、最多が製造業(前年度比67.8%増)と運輸業(同64.0%増)の各146件。次いで、建設業の138件(同109.0%増)と続く。輸出産業は円安の恩恵を受けて好業績をあげている一方、内需型産業や下請企業は原材料や燃料などの価格上昇分を価格転嫁できず、収益力の低下とともに体力を消耗し息切れを起こしている構図が浮き彫りとなった。

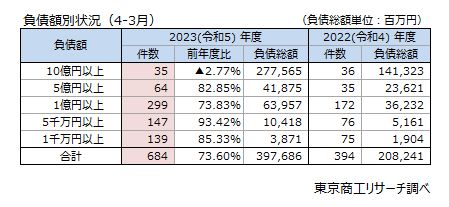

負債額別は、負債1億円以上が398件(同63.7%増)で、約6割(構成比58.1%)を占めた。

形態別は、破産が603件(前年度比73.2%増)で、約9割(構成比88.1%)に達した。

3月19日、日本銀行がマイナス金利政策解除を決定し、長く続いた低金利時代が終焉を迎えて、金利のある世界への転換期に入った。これにより日米の金利差の縮小から外国為替レートは円安から円高に進むとみられたが、2024年3月は再び1ドル=150円台で推移している。さらに、大手企業は大幅な賃上げが相次ぎ、中小企業も賃上げを迫られている。しかし、物価高と人件費上昇分の価格転嫁は容易ではなく、中小・零細企業の資金繰り悪化に拍車を掛けることが懸念される。

政府は、中小企業や下請け企業の価格転嫁を支援する施策と実行が問われている。

※本調査は、2023年度(2023年4月-2024年3月)の企業倒産(負債1,000万円以上)のうち、①仕入コストや資源・原材料の上昇、②価格上昇分を価格転嫁できなかった、等により倒産(私的・法的)した企業を集計、分析した。

2023年度の「物価高」倒産は684件、前年度の1.7倍に急増

2023年度(4-3月)の「物価高」倒産は684件(前年度比73.6%増)で、前年度(394件)の1.7倍に増加した。負債総額は3,976億8,600万円(前年度比90.9%増)だった。

円安のなかで、原材料や資材、エネルギーなどの価格上昇が続いている。中小・零細企業では価格転嫁は難しく、物価高が企業体力を奪っている。2024年3月の「物価高」倒産は、円安が顕著となった2022年以降で月間最多の72件に達した。今後も物価上昇が見込まれ、「物価高」関連倒産は増勢をたどるとみられる。

【産業別】増加は6産業

産業別は、6産業で増加した。

最多は、製造業(前年度比67.8%増、前年度87件)と運輸業(同64.0%増、同89件)の各146件。次いで、建設業138件(前年度比109.0%増)、サービス業他97件(同162.1%増)、卸売業76件(同49.0%増)と続く。

円安が続くなかで、原材料や資材、食材だけでなく、電気やガスなどのエネルギー価格の上昇も続く。価格転嫁が進まない中小・零細企業を中心に、物価高の影響が大きい。

【業種別】道路貨物運送業が突出

業種別(業種中分類)は、道路貨物運送業が141件(前年度比76.2%増)で唯一、100件超を超えた。「2024年問題」を控え人手不足だけでなく、燃料価格の高止まりもあり、資金繰りが厳しさを増している。

以下、総合工事業75件(前年度比74.4%増)、食料品製造業54件(同50.0%増)、飲食店44件(同158.8%増)、職別工事業39件(同129.4%増)の順。

建設業や飲食料品関連業種が、上位に目立つ。

【形態別】破産が約9割

形態別は、破産が603件(前年度比73.2%増)で、約9割(構成比88.1%)を占めた。円安に起因する物価高だけでなく、賃上げ機運が高まるなかでの人件費アップ、ゼロゼロ融資の返済などが企業の資金繰りに大きな負担となっている。コロナ禍から業績回復が遅れた企業は、先行きの見通しが立たず、経営再建のための余力も乏しく、消滅型の破産により債務整理を選択するケースが多い。

【負債額別】1億円以上が約6割

負債額別は、最多が1億円以上5億円未満の299件(前年度比73.8%増)。

以下、5千万円以上1億円未満が147件(同93.4%増)、1千万円以上5千万円未満が139件(同85.3%増)の順。

1億円以上が398件(同63.7%増)で、約6割(構成比58.1%)を占めた。

コロナ禍の支援策が、副作用として負債額を押し上げたようだ。

【資本金別】1千万円未満が半数以上

資本金別は、最多が1千万円以上5千万円未満の288件(前年度比52.3%増、前年度189件)。次いで、1百万円以上5百万円未満の179件(前年度比84.5%増)、5百万円以上1千万円未満の137件(同124.5%増)と続く。

1千万円未満が364件(前年度比100.0%増、前年度182件)で、構成比は5割超(53.2%)だった。

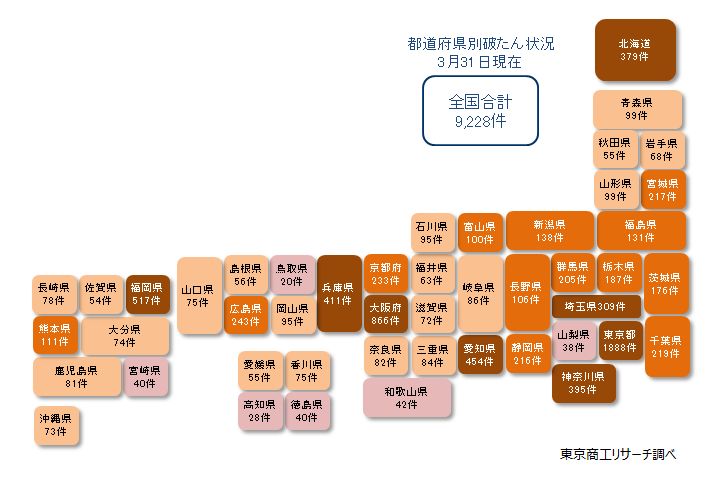

【地区別】9地区すべてで増加

地区別は、9地区すべてで増加した。増加率の最大は、四国の前年度比171.4%増。次いで、中国の同129.1%増、東北の同97.2%増と続く。

都道府県別は、増加が36都道府県、減少7県、同件数が4府県だった。

最多は、東京の56件(前年度比51.3%増、前年度37件)。以下、北海道55件(同48.6%増、同37件)、大阪49件(同53.1%増、同32件)、福岡48件(同152.6%増、同19件)、神奈川33件(同135.7%増、同14件)の順。

あわせて読みたい記事

この記事に関するサービス

人気記事ランキング

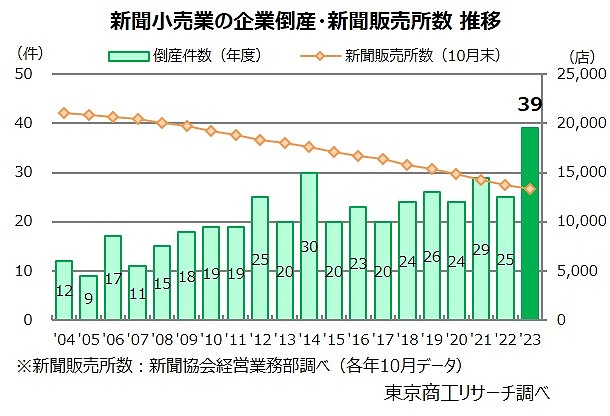

2023年度「新聞販売店」倒産 過去最多の39件 発行部数の減少に、物価高・人手不足が追い打ち

全国で新聞販売店の淘汰が続いている。2023年度(4‐3月)の「新聞販売店」の倒産は39件(前年度比56.0%増)で、1994年度以降の30年間で最多を記録した。2023年2月は10件発生し、2014年5月と並んで月間最多を記録した。

2

新型コロナ破たん 再び急増、過去2番目の高水準

3月は「新型コロナ」関連の経営破たん(負債1,000万円以上)が312件(前年同月比4.8%減)判明した。今年1月から3カ月連続で前年同月の件数を下回ったが、月間件数は2023年3月の328件に次ぐ過去2番目の高水準だった。

3

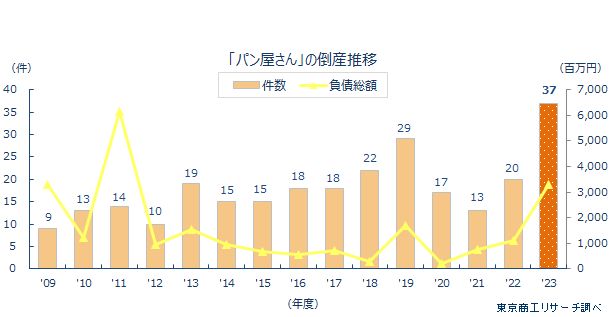

「パン屋さん」の倒産が急増し年度最多を更新 小麦価格の上昇などコストアップが痛手に

「パン屋さん」の倒産が急増している。店舗や自社工場の焼き立てパンがブームを呼び、コロナ禍では中食需要を取り込んで根強い人気を誇っていた。だが、2023年度(4-3月)の「パン製造小売(パン屋さん)」の倒産は37件(前年度比85.0%増)で、

4

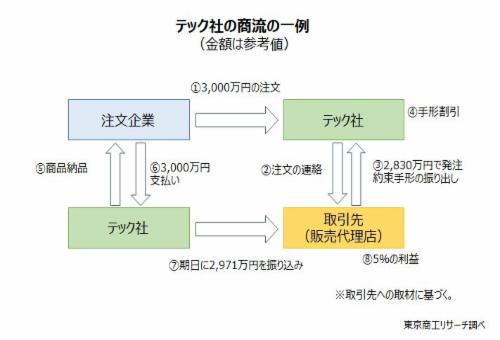

【破綻の構図】テックコーポレーションと不自然な割引手形

環境関連機器を開発していた(株)テックコーポレーションが3月18日、広島地裁から破産開始決定を受けた。 直近の決算書(2023年7月期)では負債総額は32億8,741万円だが、破産申立書では約6倍の191億円に膨らむ。 突然の破産の真相を東京商工リサーチが追った。

5