gooブログの「アクセス解析」の「アクセスされたページ」欄を、時々覗くことがあるが、随分前に書き込んだ古い記事で、すっかり忘れてしまっているような記事に、アクセスが有ったりする。「エッ?」と驚くと同時に、「そう言えば・・・・」、記憶が蘇り、つい、自分もクリックし、改めて読み返してみたりすることがある。

先日、7年前の2016年2月に、ブログ・カテゴリー「M男のあの日あの頃」に書き留めていた記事、「炬燵、火鉢、湯湯婆、行火」に、アクセスが有ったことに気が付き、「おお!、懐かしい!」・・、早速、コピペ、リメイクしてみた。

そんな古い記事を、クリックひとつで引っ張り出して読んだり、加筆、訂正、修正、コピペ、リメイク等が出来るのも、ブログのメリット。従来の紙ベースの日記、日誌、備忘録、懐古録、雑記録の類では、絶対考えられないことであり、ブログを始める前までは、想像も出来なかったことである。今、出来ることは、やってみる・・、長生きした分、その時代を少しでも享受したいものだ等と、つぶやきながら・・・。

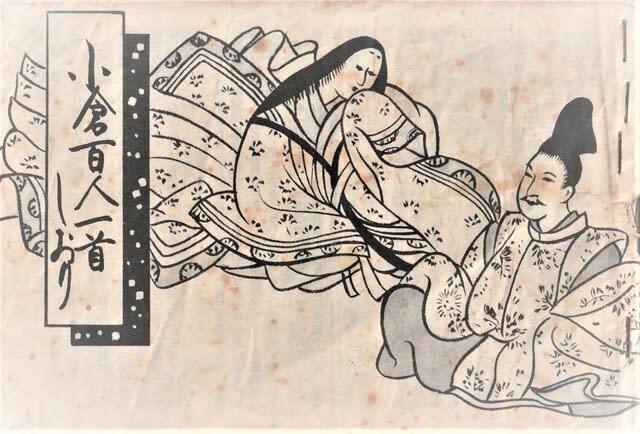

炬燵、火鉢、湯湯婆、行火(再)

昭和20年代、30年代、M男は、地元の高校を卒業するまで、北陸の山村で暮らしていた。

身体は、丈夫な方ではなく、しょっちゅう風邪を引いたり、扁桃腺炎で高熱を出したりして、年に、何日かは、学校を休むような、ひ弱な児童生徒だった。

M男の通っていた1学年1クラスの小学校中学校併設校では、当時、3月の卒業式に、無遅刻無欠席の児童生徒に対して、「皆勤賞」なる表彰状を授与していたが、斯々然々で、9年間、1度ももらったことが無かった気がする。

毎年、冬になると、血行が悪い体質だったM男の手の甲、指、耳たぶ等は、必ず、赤く膨らみ、痛痒くなる、「霜焼け(しもやけ)」になり、憂鬱だったものだ。熱いお湯に唐辛子を砕いて混ぜ、手、足を浸けると良い等と言われ、繰り返したが、全く効果は無かった。

当時の農家の家は、24畳、18畳等の座敷や茶の間を持つ、大きな家が多かったが、M男の家は 終戦後、緊急避難的に建てた狭い家で、10畳の座敷、8畳の茶の間、2階に6畳の寝所、囲炉裏の有る板の間の台所、そして、作納屋という間取りだった。冬期には、そんな建て付けの悪い小さな家に、日本海から吹き付ける北西の季節風が容赦なく襲い掛かり、ヒュー、ヒュー、隙間風が入ってくるのだった。

当時は、暖房設備等は皆無であり、一応、常に暖かくしていた部屋は、8畳の茶の間、1部屋に限られていた。

茶の間には、「囲炉裏(いろり)」が有ったが、晩秋から春先までは、囲炉裏枠に「炬燵」を設置し、木炭をおこした炭火を絶やさなかった。後に、「掘り炬燵(ほりごたつ)」と呼んだが、当時は、炬燵と言えば、そういうものだと思い込んでいたものだ。屋外から冷えて、濡れて帰ってきた時等には、最初に炬燵に飛び込んだものだ。

茶の間の隅には、真鍮製の大きな「火鉢(ひばち)」が置かれており、やはり、木炭をおこした炭火を絶やさず、「五徳(ごとく)」には、必ず、大きな「薬缶(やかん)」が、乗っていた。

常にお湯を沸かしており、今日で言う、加湿器の役割を果たしていたとも言える。

火鉢は、餅(もち)や、鯣(するめ)を焼く時にも便利だった。

火鉢

(ネットから拝借イラスト)

炬燵や火鉢の炭火をおこすのは、台所の囲炉裏と決まっていて、炬燵や火鉢の火加減が弱くなると、その都度、炭火奉行(?)の祖母が、「十能(じゅうのう)」で運んで、補充していたが、1日に、1回~3回、手間がかかる仕事だったと思う。

程よい熱さに調整するには、「火箸(ひばし)」で、灰を被せたり、除けたり、小学校高学年ともなれば、M男等も自ずとやっていたような気がする。

昭和30年代後半位には、火持ちする「豆炭(まめたん)」等が普及してきて、木炭の出番は無くなっていった気がするが、現在になって、「炭火焼き肉」等と、木炭が再び表に登場してくるとは、その頃は思わなかったような気がする。

そんな具合で、茶の間は、なんとか暖かい部屋となっていたが、茶の間以外の部屋は、板壁、土壁から隙間風も入り込み、外気とそれほど変わらなく冷え切っていたため、就寝する以外は、家族全員が、茶の間の炬燵を囲むしか考えられなかったのだ。

当時は、まだ、ラジオしかない時代、しかも電波が極めて届きにくい山間部で、唯一、NHKラジオ第1放送が、雑音混じりでなんとか聞える環境だったが、夕食時間等は、家族全員で、そのラジオに耳を傾け、娯楽番組を楽しみにしていたものだ。

茶の間も、座敷も 寝所となるため、就寝時には、一斉に各部屋に散らばるが、茶の間以外の布団には、あらかじめ「湯湯婆(ゆたんぽ)」を潜らせ、温めておく必要が有り、M男もよく手伝わされた気がする。湯湯婆の他に、炭火を入れる土製の「行火(あんか)」も有ったが、子供には危険ということで、祖父や父の布団を温めるのに使っていたように思う。

行火

(金沢くらしの博物館ホームページから拝借画像)

茶の間では、炬燵を中心に、十字形に布団を敷き、足を伸ばせば、炬燵から暖を取れるという具合で、主に、M男と弟、祖母の寝所となった。

当時は、現在のような防寒着類等、普及しておらず、大人も子供も、衣類は、メリヤス等の厚手の重ね着、「綿入れちゃんちゃんこ」等が当たり前、赤いほっぺ、コロコロした格好だったことが思い出される。

僅か、70年程前の話であるが、遠い昔話のような気がしてしまう。

ほとんど、死語化しているような物の名前、言葉、

平成、令和の若者からは、「ナニ、ソレ?」と、言われそうである。