「中学生日記より」

「gooブログ」に引っ越してくる前、「OCNブログ人」時代に 一度書き込んだことの有る「中学生日記より」を 改めてリメイクしてみようと思っているところだ。

「中学生日記」とは 中学生だった頃のM男が ほんの一時期付けていた日記帳のことで 数年前に実家を解体する際に発見した、ボロボロのゴミ同然の日記帳のこと。まさに「タイムカプセル」を開けるが如くの感じで、ページを捲ってみると すっかり喪失してしまっていた記憶が 断片的に炙り出されてくる。まさか 60数年後に、ブログで第三者の目に晒される等とは 当時のM男は想像もしていなかったはずで 下手な文章、下手な文字、誤字脱字多しの日記である。

その8「実習田の あらくれ、しろかき、あぜぬり」

昭和31年5月7日(月)、天気 晴、

週番

1限目 (作業)実習田の あらくれ、しろかき、その他 あぜぬり。

2限目 々

3限目 々

4限目 々

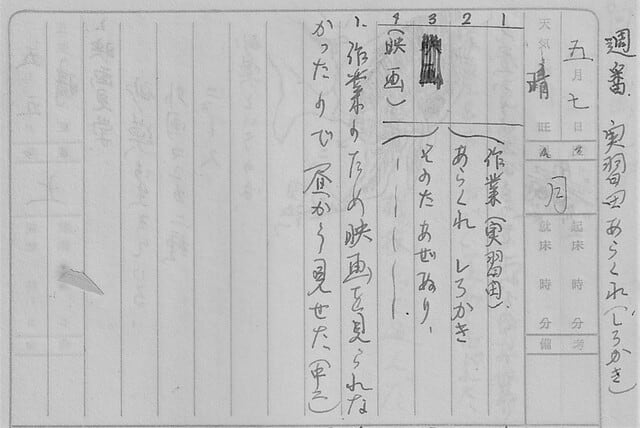

1,作業のため(実習田の作業が終わらなかったため)、(4限目の)映画鑑賞を見られなかったので(取り止め) 昼から(午後から)見せた(映画鑑賞となった)(中二)

「週番」・・下校時に、最後まで居残り、教室等構内を一巡し 窓の閉め忘れ等を確認する程度の任務だった思うが 最後に 教員室の前に整列し 担当教師に 「特に 異常有りません」等と報告しなければならず、面倒臭い・・という感じだったと思う。1学年1クラス、全校生徒も100人程度の小さな中学だったが 登下校を一緒にする集落毎に班分けされ 順番に 「週番」が回ってくるのだが その週は 「週番」になったようだ。

「実習田」・・M男の通っていた中学校には、校庭の横に「実習田」と呼ばれていた田んぼが1枚有った。ほとんどが農家の子供であり、中学生ともなれば家で農作業の手伝いをするのが当たり前だった時代、「都会の子供の農業初体験」的な発想、目的では無かったはずだが 何故か米を作っていた。春に耕し、田植えをし、秋には稲刈りをし、晩秋には 生徒、父兄、教師をまじえて「収穫感謝祭」なる行事まで行っていたのだ。

その日、生徒全員(もしかしたら男子生徒だけだったかも知れないが)、午前の授業を取り止め、「実習田」のあらくれ、しろかき、あぜぬり・・をしたようだ。

「あらくれ」と M男達が言っていたのは、「田打ち(田起こし)」した田んぼの土の塊を更に細かく砕いていく作業、「しろかき(代掻き)」と言っていたのは 田に水を入れ、十分浸透した時点で 土がトロトロな状態になるまで こねくり回す作業。

耕運機等がまだ北陸の山村にまで普及していなかった時代、

「田打ち(田起こし)」も、「あらくれ」も、「しろかき(代掻き)」も、

牛、馬に 馬鍬、犂(すき)を引かせて行っていたはずで、

「実習田」で M男達が実際行った記憶は全く無い。

多分、実際の作業を行ったのは、頼まれた近くの農家で、

生徒達は補助的な作業をしたのではないかと思う。

「あぜぬり(畦塗り)」とは 荒れた畦の表面を削り、改めて鍬を使って 壁塗りの要領で畦に土を塗付け、水が抜けないようにする作業。

最期には 「えぶり」で 凸凹を均す作業をし、田植え前の下準備が終わる。「えぶり」とは T字状の農具で よくグランド整備に使われるトンボと同類の道具。

やがてやってくる受験戦争時代前の なんとものどかな中学生生活だった気がする。

(ネットから拝借画像)

牛による代掻き

牛、馬で 思い出したことがある。

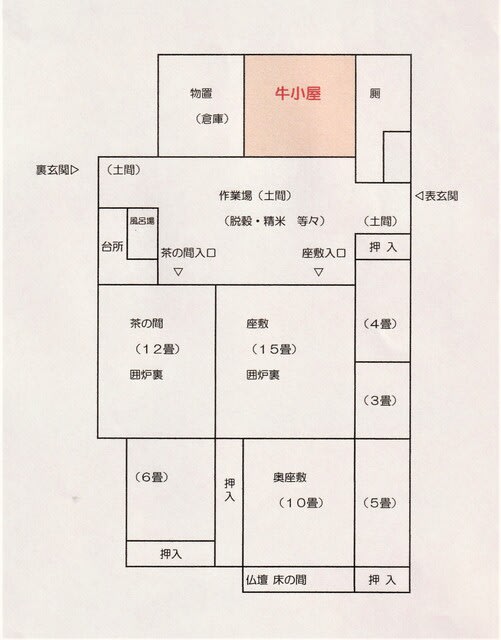

父親の生家(本家)オケヤ(屋号)は 当時 藁葺きの堂々たる旧家で、居宅、作業場、牛小屋、倉庫が 一つの建物に収まっていた。M男は その家の従兄弟のT男とは同級生だったこともあり、互いに自分の家のように出入りし、双子の兄弟の如く育ったが、そんなことで本家の間取りの概略まで脳裏に焼き付いている。

本家は 大農家だったので、当然牛を飼っており 玄関を入ると 牛独特の異臭が漂う家だったが、当時は それも当たり前、平気に暮らしていたということだ。

父親の生家の間取り(概略)

当時の元々地元の農家の家は ほとんど同じような造りだった。